Nous savons que, dans tant de mots – « terreur », « paix », « haine », « sécurité » – la redéfinition et la redescription sont des outils clés de l’arsenal colonial [1]. Non seulement « antisémitisme », mais aussi « juifs » sont des mots qui font actuellement l’objet de ce processus. Et si la Palestine est un lieu de cristallisation d’une politique émancipatrice mondiale pour des millions de personnes dans les mouvements de solidarité à travers le monde, je voudrais proposer quelques suggestions préliminaires sur les raisons pour lesquelles l’idée d’« Israël » est un lieu de cristallisation similaire pour la politique de l’empire.

Poser les bonnes questions

Pourquoi cette panique aujourd’hui dans tout l’Occident à propos des Juifs ? La question pourrait être la suivante : divers groupes souffrent de discrimination raciale, pourquoi la classe dirigeante proclame-t-elle sa sympathie pour les Juifs plus que pour les autres ? En Grande-Bretagne, lorsque le Conseil des députés juifs britanniques propose d’adopter la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), le Parti conservateur dit « oui » et une forte pression est exercée sur le Parti travailliste pour qu’il en fasse de même, ainsi que sur d’innombrables institutions, des collectivités locales aux universités.

Lorsque le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB) tente la même stratégie, sa proposition de définition de l’islamophobie est rejetée après que la police a ouvertement exprimé ses craintes que son adoption n’interfère avec son travail. Les partis conservateur et travailliste prennent tous deux le café avec le Conseil des députés juifs britanniques, mais boycottent le MCB. Cette situation est parfois évoquée aujourd’hui sous le nom redouté de « hiérarchie des racismes ». Ce vocabulaire suppose que nous sommes tous d’accord pour considérer le racisme comme quelque chose de mauvais, de sorte que la critique devrait éclairer et expliquer les différents niveaux d’attention hostile que le pouvoir accorde aux diverses formes de préjugés.

Mais cela ne suffit pas. En passant de ce qu’Arun Kundnani a récemment appelé la conception « libérale » à la conception « radicale » du racisme, en considérant le racisme non plus comme une psychologie de l’ignorance, mais (également) comme une structure de pouvoir matériel, nous pourrions plutôt nous demander : pourquoi l’État racialise-t-il les musulmans comme des menaces pour la sécurité, les migrant·es comme des menaces économiques, les hommes noirs comme des menaces criminelles, mais les Juifs comme des sujets à protéger, selon des principes antiracistes ostensiblement passionnés, découverts et défendus avec agressivité dans ce seul cas ? La protection des Juifs est désormais un argument de premier plan utilisé contre la politique de gauche, souvent pour défendre des fanatiques déclarés de droite, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Chili et ailleurs. Comment expliquer cette construction ostensiblement sympathique des Juifs par les forces racistes ?

Deux mauvaises réponses prévalent aujourd’hui, qui sont à la fois philosémites et antisémites, et ne s’excluent pas mutuellement. L’explication philosémite soutient que la classe dirigeante aime sincèrement les juifs plus qu’elle n’aime les musulmans, ce qui ne fait que poser la question. Cet écart doit être expliqué historiquement. Pourquoi sommes-nous passés, en Grande-Bretagne, d’une position où le monarque était un ami d’Hitler en 1936 à une position où le monarque fait pression sur la BBC pour qu’elle qualifie les combattants de la résistance palestinienne de terroristes en soutien à une campagne lancée par le Board of Deputies ? Il existe aujourd’hui un nouvel anti-antisémitisme où les défenseurs de la « civilisation chrétienne » – une expression inventée pour faire frissonner les juifs, « puisqu’on a tué leur Dieu » – parlent désormais de « civilisation judéo-chrétienne ». Même si ce changement d’opinion est sincère, pourquoi maintenant ?

Nous arrivons ici à la deuxième mauvaise réponse, celle qui est antisémite : les médias de droite dénigrent toutes les autres minorités en Grande-Bretagne, mais célèbrent les Juifs parce que ceux-ci les contrôlent. Il convient de souligner qu’une version plus modérée de cette affirmation — « le traitement très différent réservé aux Juifs est certainement dû simplement au fait que les Juifs sont plus riches et mieux connectés au pouvoir que les autres minorités » — est, comme le disent Barbara et Karen Fields à propos du racisme, dans un autre cas, intuitive. En l’absence d’une théorie capable d’expliquer pourquoi le pouvoir prétend aimer le groupe X, la réponse la plus simple est que le groupe X détient le pouvoir.

Posons-nous une meilleure question. Pourquoi les gens paniquent-ils particulièrement lorsqu’ils paniquent à propos des Juifs ? En formulant la question de cette manière, en considérant les débats sur les minorités comme également des lieux où la société traite ses autres problèmes, deux influences se dégagent.

Premièrement : Fanon, dans Peau noire, masques blancs, traite les différents racismes comme des projections de différentes angoisses. Un patriarcat sexuellement agressif considère les hommes noirs comme des menaces voraces pour les femmes, dit Fanon, et une société capitaliste considère la cupidité comme une caractéristique des Juifs. Le racisme projette des faits sur la société, sur un Autre dégradé qui concentre tout ce que nous n’aimons pas en nous-mêmes, une sorte d’inversion de Feuerbach sur les dieux comme projections idéalisées. En effet, dès 1843, Marx abordait déjà les débats sur l’émancipation des Juifs en se demandant quel travail social et politique général était accompli par les images des « Juifs » dans ces débats (ce qui a donné lieu à d’innombrables interprétations erronées depuis lors). Comme Marx et Fanon, nous pourrions nous demander : quel contenu est projeté sur les deux fantasmes « antisémite » et « juif » dans le nouvel anti-antisémitisme ?

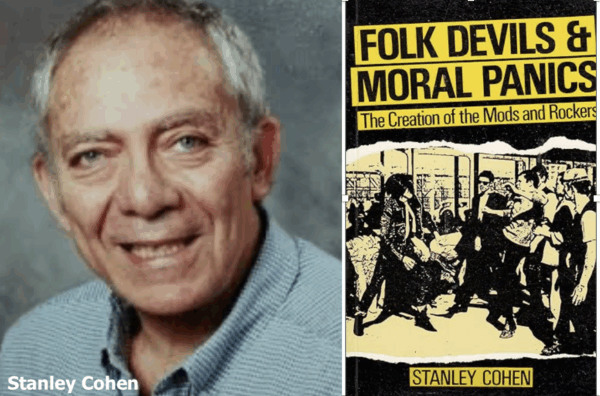

Deuxièmement : dans la riche tradition intellectuelle léguée au marxisme en Grande-Bretagne, les études culturelles, les paniques morales, sont des expressions détournées d’angoisses réelles, à un moment de transition historique. Les paniques morales fonctionnent en attribuant la responsabilité des bouleversements subis pendant les transitions historiques à des étrangers qui sont eux-mêmes transformés par la transition. Interprétant les symptômes comme des causes, les Mods et les Rockers sont imaginés comme provoquant le déclin du respect dans la Grande-Bretagne des années 1950 plutôt que comme en étant la conséquence (dans Cohen, Folk Devils and Moral Panics).

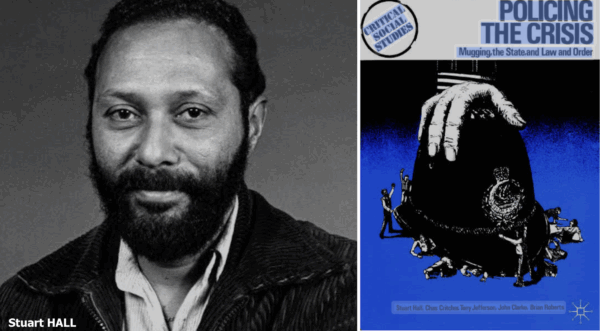

De même, le chômage et la criminalité des Noirs sont considérés comme la cause de la crise de la stabilité fordiste plutôt que comme en étant la conséquence (dans Hall et al., Policing the Crisis).

Dans le prolongement de Fanon, la question ici n’est pas seulement de savoir quelles projections sont impliquées dans la panique morale, mais aussi quels processus de changement social y sont narrés. Dans l’une des grandes idées de Policing the Crisis, les paniques morales contribuent à constituer des blocs hégémoniques afin de faciliter les transitions historiques. Selon ma lecture, la panique morale autour de l’antisémitisme raconte les crises du néolibéralisme postcolonial à travers des images angoissantes des damnés de la terre, un spectre désormais redéfini comme antisémite, afin de mieux souder les alliances contre lui.

Dans la suite de cet essai, j’esquisserai des hypothèses sur trois points : premièrement, les besoins psychiques et sociaux auxquels répond le nouvel anti-antisémitisme ; deuxièmement, la théorie troublante de l’antisémitisme qu’il implique ; et troisièmement, à quoi pourraient ressembler d’autres points de départ pour un anti-antisémitisme différent, à travers quelques réflexions sur la diaspora et l’identité ?

I.

Le nouvel anti-antisémitisme offre un cadre explicatif pour aborder les angoisses économiques, géopolitiques et démographiques qui y sont liées.

Tout d’abord, les craintes économiques, dans le contexte de la longue crise de la technocratie néolibérale depuis 2008 et du retour de la politique antiélitiste sous diverses formes. L’image de l’antisémitisme comme préjugé unique qui frappe vers le haut, imaginant les banquiers Rothschild contrôlant le monde, conduit la députée travailliste Siobhan McDonagh à avertir que l’anticapitalisme est intrinsèquement antisémite. Il s’agit là de la vieille affirmation selon laquelle le socialisme serait une « idéologie d’imbéciles », aujourd’hui utilisée pour jeter le discrédit sur le socialisme dans son ensemble. Un « populisme » nébuleux, qui s’étend de la gauche à la droite et partout sauf au centre technocratique, invoque souvent l’antisémitisme.

Les antisémites considèrent la politique comme « une bataille entre les masses vertueuses et une élite néfaste et corrompue », explique Jonathan Freedland, chroniqueur au Guardian. Afin qu’il n’y ait aucun doute sur l’ampleur de la propagation de la pourriture antisémite, Freedland précise que « de nombreux Juifs l’ont eux-mêmes intériorisée, y compris Karl Marx lui-même ». Intériorisant l’image antisémite du pouvoir comme juif, cette vision défend le pouvoir en recodant l’hostilité envers les élites comme raciste. En suivant Nietzsche, elle interprète l’antisémitisme comme une sorte de révolte des agneaux contre les oiseaux de proie, à la manière de Nietzsche. Suivant le lien provocateur établi par Foucault entre les généalogies de la « lutte des classes » et de la « lutte des races », cette interprétation discrédite la première en la redéfinissant comme la seconde.

Cela fait de l’anti-antisémitisme une antipolitique commode, un moyen convaincant pour ceux qui pleurent le « vide » du consensus des années 1990 évoqué par Peter Mair d’expérimenter et d’exprimer leur angoisse face au retour de l’antagonisme en l’associant à des spectres que tout le monde s’accorde à trouver effrayants, comme la Nuit de cristal. Cette image de la persécution des Juifs oublie pourquoi Trotsky était autrefois aussi important que Rothschild pour l’antisémitisme, et pourquoi un milliardaire libéral (George Soros) occupe désormais une grande partie de l’attention de la droite pour ses tentatives supposées de renverser l’Occident en franchissant les frontières. C’est une image qui passe à côté du cœur conservateur de l’antisémitisme, dont nous parlerons plus loin. Mais l’image de l’antisémitisme comme une forme de politique radicale remplit son rôle en communiquant un sentiment particulier de malaise ou de panique.

Deuxièmement, le capital vit dans des coquilles nationales et impériales. Nous pouvons tracer une ligne depuis Ronald Storrs, gouverneur colonial britannique de Jérusalem, qui favorisait un État sioniste dans les années 1920 comme « petit Ulster juif » pour contrôler les intérêts régionaux de la Grande-Bretagne ; en 1956, lorsque celle-ci et la France ont lancé leur invasion néocoloniale de l’Égypte à partir de l’État sioniste ; jusqu’à aujourd’hui, où l’IHRA (Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste) proscrit comme antisémite le diagnostic de cet État colonialiste comme raciste, mobilisant la mémoire de l’Holocauste et fondant sa définition sur un texte repris ailleurs.

Nous voyons ici l’utilisation de l’anti-antisémitisme proclamé, prétendant protéger les Juifs, comme un outil direct du pouvoir colonial : impérial, puis colonialiste. Son effet est de discréditer la politique anticolonialiste. Dans l’argumentation convaincante de David Baddiel, la gauche déshonore son antiracisme lorsqu’elle ne défend pas les Juifs selon les termes exigés par l’IHRA, ce qui signifie défendre un État raciste. Alors que le Parti de la liberté pronazi en Autriche réclame l’interdiction de l’abattage casher, il adopte volontiers les critères de l’IHRA, ravi de pouvoir attaquer les colonisés. Pendant ce temps, l’anticolonialisme cohérent est sali par des insinuations (ou pire) de racisme.

En conséquence, le nouvel anti-antisémitisme légitime le pouvoir colonial en dépeignant les colonisés comme des sauvages ignorants (racistes). C’est une logique de projection : lorsque l’écrivain palestinien Mohammed El-Kurd [écrivain, militant et poète palestinien, NDT] s’est mal exprimé lors d’un rassemblement – en omettant le mot « ne » dans « Nous ne devons pas normaliser les massacres » – il a été accusé d’intention génocidaire, précisément au moment où il dénonçait et s’opposait à un génocide en cours.

Le pouvoir colonial ne connaît que la violence. Il considère les colonisé·es comme incurablement violents afin de justifier sa répression violente à leur égard. Les Palestinien·nes sont qualifiés de racistes lorsqu’ils s’opposent à leur colonisation raciste, et la politique anticolonialiste en général – la sympathie envers les victimes de l’Occident à un moment où celui-ci est en proie à la peur et au déclin – est qualifiée de raciste en présentant les Juifs comme le canari dans la mine de charbon qui annonce l’effondrement imminent de cette civilisation.

Tony Blair avertit que Jeremy Corbyn est, bien sûr, antisémite, car sa vision « anti-occidentale » du monde l’exige. Alors que Liz Truss menace — « il ne reste que dix ans pour sauver l’Occident ! » — le nouvel anti-anti-sémitisme offre un langage vernaculaire à la fois anxieux et fier pour exprimer la périphérisation de l’ancien cœur impérial au sein du système mondial.

Le spectre de la solidarité du Sud global avec la Palestine sert à justifier une vieille affirmation, selon laquelle les Autres qui émergent de l’Occident sont des sauvages. L’État britannique charge John Woodcock, ancien directeur de Labour Friends of Israel, de rédiger un rapport appelant à l’interdiction de Palestine Action et de Just Stop Oil, réprimant ainsi la désobéissance civile non violente lorsqu’elle remet en cause la violence coloniale et écologique qui caractérise cette civilisation. Lorsque Palestine Action répond qu’il représente manifestement le lobby israélien, il affirme que cela prouve qu’ils sont antisémites et devraient être interdits.

Les colonisé·es et leurs partisan·nes sont des sauvages. Dans l’ordre post-Holocauste, postcolonial et post-droits civiques, la sauvagerie racialisée est une affirmation plus difficile à faire valoir, c’est pourquoi elle est aujourd’hui récupérée, dans un moment de génie ironique, en accusant les sauvages de racisme. Cela répond à nos temps étranges, où le pouvoir raciste perdure tandis que tout le monde se prétend anti-raciste. Accuser les Autres racialisés de racisme devient ainsi concevable comme stratégie pour définir le sauvage non éclairé — un soulagement aux yeux de ceux qui cherchent comment présenter la crise de l’Occident — et leur vision de l’antisémitisme comme un préjugé contre le pouvoir et contre un allié occidental s’avère parfaitement adapté à ces fins. Les façades impériales du capital sont défendues idéologiquement par le biais d’une racialisation des conflits sociaux. Cela nous amène à la troisième inquiétude, plus locale.

Alors que je faisais du porte-à-porte près d’une caserne pendant les élections de 2019, un vétéran tatoué du drapeau britannique m’a ouvert la porte pour me dire qu’il ne voterait jamais pour Jeremy Corbyn. Celui-ci, disait-il, aime les terroristes de l’IRA et déteste les Juifs. Quelle image des « Juifs » avait-il en tête ? Pourquoi lui semblait-il intuitivement évident que quelqu’un qui était déloyal envers l’impérialisme britannique en Irlande détesterait également les Juifs ?

Au cours de l’année dernière, des contre-manifestant·es d’extrême droite ont à plusieurs reprises pris pour cible des marches en faveur de la Palestine, invoquant la théorie du grand remplacement : une théorie du complot visant initialement les Juifs, utilisée ici nominalement pour défendre les Juifs contre leur remplacement par les musulmans. Ces inquiétudes apparaissent également dans le courant mainstream de la civilisation. L’ancien ministre de l’Immigration Robert Jenrick, qui briguait la direction du Parti conservateur en déclarant à la télévision que le multiculturalisme avait échoué, a été invité à étayer ses dires. Il a alors évoqué les marches pour la Palestine à Londres. Selon lui, les Juifs seraient désormais en danger à cause du multiculturalisme, à cause des migrant·es, de leurs enfants et de leurs petits-enfants, qu’il accusait de « ne pas partager clairement les valeurs britanniques ».

Une image des Juifs est donc mobilisée, en tant que groupe vulnérable menacé par des hordes sauvages, pour défendre les hiérarchies raciales coloniales et métropolitaines en présentant le pouvoir dominant avec ses hiérarchies comme protecteur des plus vulnérables. Cette présentation sert à légitimer l’horreur de la politique de classe et de la politique anticolonialiste face à la double crise du néolibéralisme et de l’unipolarité américaine. Elle offre aussi un cadre pour mettre en scène le thème favori de la politique de la droite. Le nouvel anti-antisémitisme est un sous-ensemble de la politique anti-migrant·es plus générale qui constitue de plus en plus le cœur de l’action de la droite dans le Nord global, de sorte que cet anti-antisémitisme se présente de manière ambivalente comme de l’antiracisme, mais constitue en réalité un élément important du racisme européen.

Ces deux dernières dynamiques, à l’échelle mondiale et locale, ont convergé en novembre 2024, aux Pays-Bas. Lorsque des hooligans israéliens d’extrême droite ont déchiré des drapeaux palestiniens et crié des insultes génocidaires dans les rues d’Amsterdam, ils ont été confrontés à la colère des habitant·es. Non seulement l’État sioniste, mais aussi les gouvernements européens ont réagi avec horreur face aux immigrant·es arabes qui perturbaient la sérénité européenne par leur inhospitalité barbare envers des invités génocidaires. Le maire d’Amsterdam, nominalement membre de la Gauche verte, a déclaré que les supporters israéliens avaient été victimes d’un « pogrom ». Un reportage de Sky News clarifiant la responsabilité des supporters israéliens a été rapidement supprimé et remplacé par un autre les présentant comme des victimes : la logique de la panique est comme une vague qui engloutit tout pour insister sur sa vision du monde.

Le maire a maladroitement retiré son commentaire sur le pogrom. Mais Geert Wilders, le leader d’extrême droite qui a remporté les dernières élections néerlandaises, a rapidement appelé à l’expulsion des « Marocains ».

Cet article a été écrit juste avant les élections néerlandaises du 29 octobre, qui ont vu le Parti pour la liberté (PVV), la formation d’extrême droite de Geert Wilder, perdre 11 sièges sur les 37 qu’il détenait au parlement. S’il recule fortement en pourcentage, de 23,5% des suffrages en 2023 à 16,8% aujourd’hui, son résultat actuel reste sensiblement supérieur à celui de 2017, soit 13,1% (NDT)

Il a déclaré : « Les musulmans ont pourchassé les Juifs dans les rues d’Amsterdam. » Puis, il a ajouté, de façon cruciale, que cette dynamique était également à l’œuvre à Gaza ; il a affirmé que les Pays-Bas étaient devenus désormais Gaza. Les alliances impériales, les hiérarchies coloniales et les préjugés métropolitains sont aujourd’hui défendus par une opposition binaire entre, d’une part, une minorité protégée — dont la protection légitime le pouvoir occidental — et, d’autre part, une horde de brutes désireuses de s’en prendre à ce groupe vulnérable. Au conseil municipal d’Amsterdam, seuls ceux que l’on appelle communément les « partis des migrant·es » se sont élevés contre le mythe du pogrom ; c’est un signe avant-coureur de la politique à venir, de ses nouvelles lignes de démarcation avec les immigrant·es présentés comme des sujets politiques radicaux, des menaces pour la société blanche et ses Juifs.

Cela découle d’une stratégie familière, dans laquelle des acteurs puissants légitiment leur pouvoir en le présentant comme protecteur des personnes vulnérables. Le mot patriarche désigne ostensiblement la protection des femmes et des enfants par les hommes, dont la violence est décrite comme nécessaire pour repousser les menaces ; en réalité, cette position et la structure de violence masculine qu’elle régit constituent la véritable menace. Dans le sud ségrégationniste des États-Unis, les lynchages faisaient souvent suite à des accusations de viol, le pouvoir racial justifiant sa violence comme nécessaire pour protéger les femmes blanches vulnérables contre les hommes noirs agressifs. Les Juifs sont traités dans le nouvel anti-antisémitisme comme les femmes blanches dans cette expérience américaine. Un fantasme particulier de notre vulnérabilité est nécessaire à la défense du pouvoir racial.

En Europe, aujourd’hui, l’islamophobie est parfois dissimulée par la défense des droits des personnes LGBT – une stratégie initiée par le leader d’extrême droite Pim Fortuyn, anciennement marxiste [il aurait été proche du Parti communiste néerlandais au début des années 1970, NDT], aux Pays-Bas, et qui atteint désormais la Grande-Bretagne, avec le programme Prevent, qui impose les « valeurs britanniques » au reste d’entre nous, d’abord dans les salles de classe, prêchant l’égalité des personnes LGBT aux élèves musulmans comme un test de leur intégration, supposant de manière improbable que l’homophobie n’est pas une « valeur britannique ».

Le Programme Prevent est une initiative du gouvernement britannique qui fait partie de la stratégie plus largeCONTEST, mise en place pour lutter contre le terrorisme. Son objectif principal est deprévenir la radicalisation des individus avant qu’ils ne commettent des actes terroristes. Il est actif depuis 2003 et a été progressivement renforcé au fil des années [NDT]

Le racisme est ainsi construit comme le besoin d’une société éclairée de contrôler un Autre arriéré et homophobe. Enfin, Sai Englert a montré dans Spectre [2 (3), juin 2021] comment une logique similaire à celle que je décris a été utilisée par l’État français en Algérie pour présenter les Juifs comme une minorité protégée qui serait victime de violences si les Algériens obtenaient leur liberté : là encore, voilà un racisme « antiraciste » qui a besoin d’une minorité protégée pour se légitimer.

La minorité protégée peut tuer, mutiler et railler sans fin les sauvages tout en continuant à être présentée comme la victime, car la structure de la racialisation code le statut de victime sur la base de l’essence perçue d’une personne, et non de ses actes. Ce codage repose sur le langage de l’essentialisme. Mais en réalité, ce n’est pas notre essence raciale fictive qui dicte notre racialisation, mais notre utilité pour le pouvoir. Il y a deux décennies, les Européens de l’Est « volaient les emplois des Britanniques », mais aujourd’hui, Poutine les bombarde et les ministres britanniques trouvent donc commode d’inviter des familles ukrainiennes dans leurs chambres d’amis.

De même, le blanchiment apparent des Juifs, qui nous rend dignes de protection, traduit en réalité notre utilisation comme alibi à trois angoisses (économique, géopolitique, démographique) de la société blanche. Les Juifs sont des boucliers humains pour les autres agendas du pouvoir impérial. Nous sommes en fait un double bouclier. Nous sommes jetés dans la ligne de mire pour défendre la civilisation occidentale en Asie, puis jetés dans la ligne de mire partout dans le monde par l’insistance explicite et constante d’un État colonisateur qui prétend représenter la communauté juive mondiale. Cette insistance fait exactement ce que fait toujours un bouclier humain : elle dit « Vous voulez m’attaquer. Je pense que je serais plus en sécurité et que j’aurais l’air plus noble si je le serre tout contre moi et que je vous encourage à l’attaquer à ma place ».

Les Juifs y souscrivent souvent avec enthousiasme, mais en tant que politique plus large, le nouvel anti-antisémitisme ne vise pas vraiment à protéger les Juifs, pas plus que la panique morale autour des prétendus « gangs pédophiles musulmans » ne vise vraiment à protéger les enfants. D’autres appétits sont satisfaits par la panique. La racialisation du pouvoir occidental ne défend les Juifs que de manière contingente, dans la mesure où nous jouons le rôle qu’il attend de nous ; c’est pourquoi les laïcs de gauche et les hassidim, deux groupes qui s’imaginent généralement avoir peu de points communs, se retrouvent parfois exclus de l’offre de protection et sont perçus à travers le prisme de l’antisémitisme traditionnel, car ils rappellent tous deux de façon gênante les mondes juifs d’avant et d’au-delà de l’embourgeoisement et du sionisme. Ce sont des Juifs qui dérapent, pour reprendre la métaphore de Judith Butler sur le genre, en jouant les rôles qui nous sont assignés. Si l’offre de protection peut être révoquée pour ceux qui ne jouent pas le rôle qui leur est assigné, alors la véritable histoire ici n’est pas seulement une histoire de blanchiment.

Passer d’une théorie du racisme à une théorie de la racialisation signifie reconnaître à la fois que les logiques de racialisation changent, et qu’elles utilisent des codages raciaux complexes pour nous blanchir et nous diviser selon des modalités qui ne se limitent pas à la haine ouverte. D’où l’importance de traiter cette catégorie, la minorité protégée, de manière critique plutôt que crédule.

J’ai suggéré jusqu’à présent que la première grande réussite du nouvel anti-antisémitisme est d’offrir un discours qui réponde simultanément à trois angoisses du pouvoir, selon des lignes de classe, impériales et localement raciales. La panique contemporaine relative à l’antisémitisme reflète les inquiétudes tant économiques, que géopolitiques et identitaires, tandis que le consensus de Washington vacille, fixant certaines des dislocations vertigineuses produites par cette crise sur une image nette : l’antisémite paré d’un keffieh, qui peut être figuré comme l’incarnation de la crise afin que celle-ci puisse s’exprimer dans les termes de l’idéologie de l’ordre racial et de classe en crise.

Dans les déclarations explicites de Robert Jenrick et Geert Wilders, le keffieh symbolise les horreurs qui se profilent à l’horizon et qui se déchaîneraient si l’Occident venait à s’effondrer. Aux États-Unis, l’Anti-Defamation League se précipite pour défendre le salut à la romaine d’Elon Musk (rien à voir ici avec l’extrême droite blanche sud-africaine, juste une similitude fortuite avec le Sieg Heil), tandis que son directeur déclare explicitement que le keffieh est la croix gammée contemporaine. Je suggère qu’il y a une logique dans cette folie. Il s’agit d’une panique morale, car elle interprète les crises sociales comme un effondrement moral ; la temporalité réactionnaire de la panique morale est toujours la catastrophe de la dégénérescence et de la perte de l’innocence, où nos problèmes sont causés par une tache morale affectant une partie de la civilisation, une défaillance morale chez certaines de ses populations.

Dans ce cas, la civilité éclairée de l’Occident depuis 1945 est brisée par des hordes envahissantes, venues d’outre-mer, qui ramènent le pire de nous-mêmes, ces salauds, après que nous avons si bien réussi à nous purifier ! L’idiome moral considère la vie politique comme une lutte entre les bonnes et les mauvaises personnes. C’est ainsi que l’Europe perçoit aujourd’hui l’antisémitisme, sur un ton moralisateur qui reproduit de manière performative le rejet de la culpabilité de l’Holocauste en transférant cette culpabilité sur les barbares. La nouveauté, depuis les années 2010, est la montée en puissance de l’anti-antisémitisme proclamé, qui est passé d’une fonction locale et sioniste à une fonction générale, en opposition à la politique de gauche et anti-impérialiste dans l’ensemble du Nord global.

Une vision particulière de l’antisémitisme s’accompagne de changements dans la situation géopolitique et la classe sociale des Juifs, qui se conjuguent à un moment de crise pour l’hégémonie impériale occidentale, la technocratie néolibérale et les flux migratoires du Sud vers le Nord, pour former une conjoncture complexe dans laquelle les attaques contre les politiques émancipatrices prennent souvent pour alibi la protection des Juifs. C’était la dynamique contre Corbyn en Grande-Bretagne et elle se répète aujourd’hui de manière agressive contre Mélenchon en France, qui est présenté (y compris par l’extrême droite d’origine nazie) comme la voix des banlieues contre les Juifs.

Nous allons maintenant passer à un bref aperçu de la théorie de l’antisémitisme qui alimente cette panique. Nous commencerons par l’Holocauste, qui présente un cas plus délicat pour le nouvel anti-antisémitisme qu’il ne veut bien l’admettre, et nous trouverons ainsi dans ce discours ce qui est refoulé, ses deux silences symptomatiques.

II.

Les diagnostics d’un « nouvel antisémitisme » ont commencé à la fin des années 1960, se multipliant dans les années 1970 principalement comme stratégie pour contrer les accusations de racisme portées contre l’État sioniste. Comme Tony Lerman l’a montré dans son ouvrage Whatever Happened to Antisemitism ?, le vote de 1975 de l’Assemblée générale des Nations unies (rendu possible par les États nouvellement indépendants, anciennement colonisés) visant à désigner le sionisme comme une forme de racisme a été un événement crucial dans la mobilisation d’une campagne, dans laquelle l’État d’Israël s’est ainsi directement investi, pour contrer les interprétations dominantes de gauche et anticolonialistes de l’antifascisme et de l’antiracisme.

La résolution 3379, qui affirme que « le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale », a été adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, le 10 novembre 1975, par 72 voix pour, 35 contre et 32 abstentions. Dans le monde occidental, seul le Portugal a voté pour, 15 jours avant le coup d’arrêt du 25 novembre à la Révolution des Œillets. La conclusion de cette résolution a été annulée sans commentaire par l’Assemblée générale de l’ONU du 16 décembre 1991 (NDT)

Plus largement, le nouvel anti-antisémitisme d’aujourd’hui est apparu pour la première fois dans le contexte de la guerre froide, alors que l’on tentait de prendre en compte la réalité de l’Holocauste, la réalité de la révolution anticolonialiste et l’évolution de la position sociale et géopolitique des Juifs en Occident, entre embourgeoisement et sionisme, de sorte que la défense des Juifs devenait envisageable, alors même que la logique racialisante qui sous-tendait l’Holocauste restait active en Occident et dans le monde. Cette histoire est importante pour notre présent en mutation, car elle jette les bases d’une compréhension de l’antisémitisme qui soustrait la civilisation occidentale au champ de la critique.

Pendant la guerre froide, l’« antitotalitarisme » avait offert à la civilisation occidentale une alternative désespérément nécessaire à l’antifascisme soviétique et à Horkheimer : « ceux qui ne veulent pas parler du capitalisme doivent garder le silence sur le fascisme ». L’antitotalitarisme, décrit comme une impulsion tyrannique apolitique commune aux extrêmes de gauche et de droite, cadrait bien avec l’image de l’antisémitisme comme « la plus ancienne des haines », le poison mauvais et rebelle habitant les âmes communes qui expliquait le génocide nazi. En tant qu’interprétation de l’Holocauste, cela nécessitait une grande distorsion de l’histoire, pas seulement parce qu’elle passait sous silence les millions de victimes non juives.

Comparez l’histoire actuellement hégémonique de l’Holocauste comme produit d’une haine particulière et éternelle envers les Juifs avec le Père Lachaise à Paris, le cimetière où les monuments commémoratifs aux morts des camps côtoient les tombes des communistes français et des leaders anticolonialistes vietnamiens. Ils se dressent tous dans l’ombre du Mur des Fédérés, où les leaders de la Commune de Paris ont été alignés et fusillés. Ces monuments commémoratifs de l’Holocauste ont été construits dans les années 1950, à une époque où une partie de l’opinion publique considérait encore l’Holocauste comme un produit grotesque de la civilisation occidentale.

C’est ainsi qu’Aimé Césaire, George Padmore et d’autres figures anticolonialistes interprétaient le nazisme à l’époque, et c’est ce qui a permis à un chef de la police nazie de rassembler les Juifs de Paris puis d’abattre les Algériens qui manifestaient dans la même ville après 1945 [En 1942-1943, Maurice Papon, en tant que secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a été responsable de la déportation des Juifs de Bordeaux. Or, le 17 octobre 1961, comme préfet de police de Paris, il a été également responsable du massacre de 200 à 300 manifestants algériens, NDT].

Maurice Papon, condamné pour complicité de crime contre l’humanité, a été enterré avec sa Légion d’honneur qu’il avait pourtant l’interdiction de porter. Son avocat, Francis Vuillemin le justifie publiquement (NDT).

Loin de la gauche anticolonialiste, le récit classique d’Hannah Arendt traitait des siècles de pouvoir chrétien visant les Juifs, permettant, dans la modernité et avec l’essor de l’État-nation et de la science raciale, de réimaginer les Autres religieux comme des Autres raciaux et nationaux, de sorte que l’antisémitisme a été un outil dans l’arsenal du pouvoir conservateur.

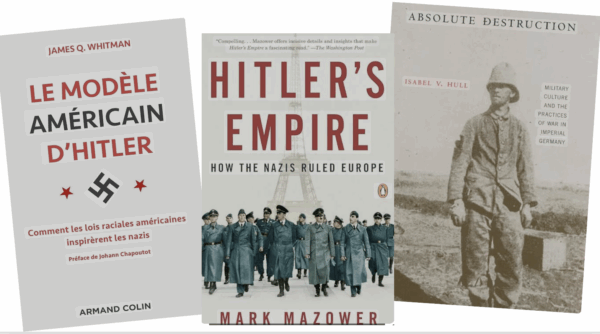

Les recherches historiques récentes offrent de nombreuses ressources pour approfondir ce point : les travaux d’Isabel Hull sur les liens entre les auteurs des génocides des Hereros et des Namas et l’Holocauste ; l’accent mis par Mark Mazower sur l’Empire britannique comme modèle conscient d’Hitler ; la reconstruction par James Whitman des lois Jim Crow en Amérique, qui ont façonné les lois raciales nazies ; l’histoire de Robert Gerwarth sur l’antisémitisme après 1918 en Europe centrale et orientale comme interprétation racialisée de l’anticommunisme (d’où le commentaire d’Isaac Deutscher selon lequel, lorsque les Freikorps ont assassiné Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht et jeté leurs corps dans un canal, « l’Allemagne des Hohenzollern a célébré sa dernière et l’Allemagne nazie sa première victoire »).

Dans tout cela, il y a des éléments qui montrent que l’Holocauste a été le fruit de cette civilisation plutôt que d’une révolte contre elle, motivée par une rage subalterne débridée — sans parler du traitement par Gramsci du fascisme comme la politique des blocs hégémoniques contre la révolution prolétarienne, ou des comptes rendus de l’école de Francfort sur les usines de la mort comme point final de la rationalité instrumentale de la société bourgeoise.

Mais dans l’antiracisme libéral, qui met l’accent sur les attitudes dont le caractère répréhensible est indépendant du pouvoir social du fanatique, l’antisémitisme est plutôt un fanatisme délirant, une haine jalouse du succès des Juifs. L’éducation sur l’Holocauste consiste à se prémunir contre les préjugés quotidiens (d’où l’expérience menée dans les salles de classe américaines où les enfants apprennent à ne pas discriminer sur la base de la couleur des yeux). Donc, identifier les individus ayant des préjugés revient à achever une trajectoire de progrès historique dans la lutte contre le racisme : tant mieux si ces fanatiques sont des groupes démographiques relativement impuissants que vous n’aimiez pas de toute façon.

Il y avait une revendication antiélitiste dans le nazisme, une relation ambivalente de son discours sur la classe sociale et la modernité. Mais il s’agit là d’une conception de l’antisémitisme qui le dissocie de son rôle social et des deux engagements les plus essentiels du nazisme : l’anticommunisme et le nationalisme européen. Tel est le point de départ d’un projet plus général visant à éluder la fonction conservatrice de la politique antisémite, sa tentative de purifier l’ordre social d’un virus supposé étranger.

Étroitement liée au conservatisme, il existe une deuxième caractéristique centrale du génocide nazi qui est frappante par son absence dans la réflexion contemporaine sur l’antisémitisme. Une analyse marxiste érudite, celle de Moishe Postone, en offre un exemple utile. Celui-ci se concentre sur la personnalisation du pouvoir impliquée dans le fait que les antisémites ciblent Rothschild ou Soros plutôt que le capital lui-même. Cela risque de faire passer toute la politique, de Bernie Sanders à Occupy, pour de l’antisémitisme, car ils parlent d’agents néfastes et parce que cette analyse néglige l’importance de la racialisation : l’antisémitisme interprète les luttes de pouvoir comme des luttes raciales.

L’antisémitisme prétend que les Juifs déforment le monde en raison de leur essence raciale, parce qu’ils sont intrinsèquement loyaux envers ceux qui partagent cette essence et cherchent à persécuter ceux qui sont racialement différents d’eux. Même si les codes dominants associés aux Juifs ont tellement changé qu’ils ne nous imaginent plus comme des Sémites, la judéophobie contemporaine continue d’imaginer que les Juifs puissants déforment le monde social afin de servir les intérêts juifs, cohérents sur le plan racial. L’imaginaire racial définit la frontière entre l’opposition anticolonialiste au sionisme et la haine des Juifs ; la lutte contre l’antisémitisme est une lutte contre l’imaginaire d’un monde déterminé en dernier ressort par la race. C’est précisément pour cette raison que la race n’apparaît nulle part dans les discours dominants sur l’antisémitisme aujourd’hui.

Revenir sur la racialisation dans notre analyse de la judéophobie révèle certains de ses moteurs contemporains. La vision racialisante de la politique qui alimente la judéophobie est agressivement encouragée par la politique post-11 septembre de la guerre contre le terrorisme (où le conflit fondamental est revenu, après la fin de l’Histoire, non pas comme un conflit social concernant le pouvoir social, mais comme un conflit culturel et racial : les hamburgers contre les burqas). Cette vision racialisante de la politique est ensuite directement encouragée par la vision hégémonique de la judéophobie, le nouvel antisémitisme.

On pourrait difficilement trouver un exemple plus frappant que celui de l’activiste sioniste Gideon Falter, qui s’est approché d’une marche propalestinienne à laquelle participaient de nombreux Juifs, avant de convenir avec la police qu’il n’y était pas en sécurité en tant que Juif ; ou celui de l’Université de Leeds, dont l’aumônier juif s’est rendu à Gaza pour y commettre des crimes de guerre, où la Jewish Society a vu son bâtiment vandalisé ; ou encore celui de l’État qui fait recouvrir le mémorial de l’Holocauste à Hyde Park avant le passage des manifestants propalestiniens, laissant entendre que nous allions le dégrader ; ou encore la police métropolitaine qui cherche à interdire à une grande manifestation nationale en faveur de Gaza de se rassembler devant le siège de la BBC, parce qu’une synagogue se trouve à proximité, puis arrête le responsable de la manifestation et interroge Jeremy Corbyn et John McDonnell.

Le nouvel antisémitisme réinscrit le cadre judéophobe existant qui interprète les conflits sociaux comme des conflits entre le monde et les Juifs, et il le fait de manière tout à fait consciente afin de renforcer son argumentation en faveur de la nécessité de l’État sioniste et de la répression des musulman·nes en Occident, entre autres choses. Ce programme entrave la lutte contre les attitudes antisémites et leur élimination, y compris lorsqu’elles prétendent parler au nom des colonisé·es et des exploité·es. Il préfère brouiller les pistes plutôt que de clarifier la distinction entre antisémitisme et politique émancipatrice, renforçant le premier par association afin de discréditer la seconde.

Ces deux silences, le conservatisme et la race, entravent fondamentalement la description que fait le nouvel anti-antisémitisme du phénomène qu’il prétend décrire et combattre. Le « nouveau » dans le soi-disant « nouvel antisémitisme » est en partie une tentative d’échapper au conservatisme en suggérant qu’un préjugé aurait été transmis par les aristocrates junkers allemands aux fédayins arabes, redéfinissant l’antisémitisme comme une attaque frontale à la civilisation occidentale. Mais le pouvoir maintenu de la judéophobie en cette période de fin de l’Histoire réside dans sa capacité à coder les conflits sociaux qui génèrent un sentiment d’impuissance en termes raciaux, ce qui suggère des réponses autres que le travail impensable et impossible d’une transformation sociale globale.

Il s’agit d’un discours conservateur visant à racialiser l’expérience de l’impuissance en imaginant que le pouvoir social est accaparé par un groupe d’outsiders essentiels, une vision qui va à l’encontre d’une politique de transformation sociale. La judéophobie traite soit les problèmes du capitalisme ou de l’impérialisme comme un cancer racial à éliminer tout en laissant intact l’ordre social plus large, soit elle fait de l’insolubilité du conflit racial la base d’un pessimisme profond, suggérant que la transformation sociale est impossible face à une conspiration omnipotente des Juifs.

Comme je l’ai suggéré dans le n°6 de cette revue, une telle implication pessimiste pourrait être cruciale pour comprendre l’attrait contemporain de la judéophobie. Lorsque des figures plus affirmées de l’extrême droite, atteignant des millions de personnes sur les réseaux sociaux, commencent à remettre en question la violence israélienne, les propagateurs idéologiques de l’anti-woke (Candace Owens) et de la masculinité (Dan Bilzerian) intègrent le blâme des Juifs et de la judéité dans leur stratégie visant à isoler Israël comme un phénomène violent étranger à la civilisation plus large qu’ils défendent.

Trois événements majeurs — 1989, le 11 septembre 2001, et la crise de 2008 — nous obligent aujourd’hui à penser une politique qui tienne compte à la fois de l’économie et des crises profondes de notre société, alors même que l’émancipation paraît difficile et que les conflits sociaux se jouent à travers les questions culturelles et raciales. Cette même trilogie est vécue par les défenseurs du pouvoir capitaliste occidental comme la crise de leur ordre mondial récemment triomphant, et ils cherchent des récits pour raconter cette crise en des termes qui leur font du bien (ou leur permettent de jouir de leur douleur) dans le contexte de la centralité agressivement réaffirmée des Arabes en tant qu’objets de la violence impériale contemporaine depuis 2001. Ainsi, les conditions sont aujourd’hui réunies pour deux paniques interdépendantes concernant les Juifs dans le contexte de la lente fin de l’Occident : la judéophobie ouverte et une panique morale qui prétend concerner ladite judéophobie mais qui satisfait en réalité d’autres appétits.

La gauche commet l’erreur de supposer que la panique morale exagère la prévalence de la judéophobie qui, à l’instar de l’homophobie, est omniprésente ; la panique n’exagère pas, mais elle interprète mal ce préjugé, à des fins néfastes. Les gens n’aiment pas les Juifs, se méfient d’eux et inventent sans cesse des Juifs imaginaires, et le nouvel anti-antisémitisme est pire qu’inutile comme instrument pour comprendre et combattre cette réalité. Dans le Nouvel anti‑antisémitisme, il faut passer sous silence l’enchevêtrement de la judéophobie avec la racialisation et son conservatisme afin de créer un anti‑antisémitisme qui serve à défendre, de manière conservatrice, le pouvoir raciste. Pourtant ces deux éléments sont cruciaux pour désigner la spécificité de la pensée judéophobe et pour la combattre.

La théorie de l’antisémitisme qui sous-tend le nouvel anti-antisémitisme est mince et s’articule autour de quatre éléments : une lecture libérale et comportementale du racisme comme préjugé et ignorance ; l’affirmation de l’unicité de l’antisémitisme ; l’intériorisation de l’image antisémite du pouvoir juif ; et l’occultation de la race et de la racialisation dans l’explication de l’antisémitisme. Ensemble, ces quatre éléments construisent une image de la société comme étant constituée de Juifs puissants affrontant des idiots et des fanatiques qui écument de rage face au pouvoir et haïssent donc les Juifs. Cela entrave le travail de spécification et de lutte contre les pressions idéologiques conservatrices et racialisantes qui sous-tendent la judéophobie, car l’objectif du discours est moins la défense des Juifs que la défense de la civilisation occidentale.

III.

L’ironie cruelle tient au fait que le Nouvel anti-antisémitisme construit les « antisémites » comme il a autrefois construit les « Juifs ». Les Juifs ont été nommés « Sémites » par l’éditeur allemand Wilhelm Marr, en 1870. Ainsi, à l’apogée de l’orientalisme d’Edward Said, les Juifs étaient identifiés racialement aux Arabes (les termes « Turcs » et « Maures » étaient également couramment utilisés pour désigner les Juifs) comme des peuples situés aux marges de l’Europe, tapis à ses frontières physiques ou métaphoriques. Les Juifs n’étaient pas considérés comme les Africains ou les Amérindiens, comme des peuples (selon Kant et Hegel) sans histoire, pour lesquels l’espace était interprété comme le temps, de sorte que leur éloignement géographique de l’Europe les rendait analogues au passé lointain et primitif du Vieux Continent.

Les Juifs étaient plutôt situés au cœur même de l’Europe, dans ses villes et ses ghettos. Ils étaient – comme Isaac Deutscher l’a dit à notre sujet, et comme CLR James l’a dit à propos des immigrants caribéens en Grande-Bretagne – présents ici mais n’appartenant pas à cet ici, liés à d’autres semblables au-delà des frontières et outre-mer, avec des loyautés autres que celles envers le drapeau et le monarque sous lesquels ils leur arrivaient de vivre, une cinquième colonne dangereuse. À leur point le plus radical, détachés de toute appartenance nationale, ces êtres sans racines pouvaient bien renverser l’ensemble du monde des nations.

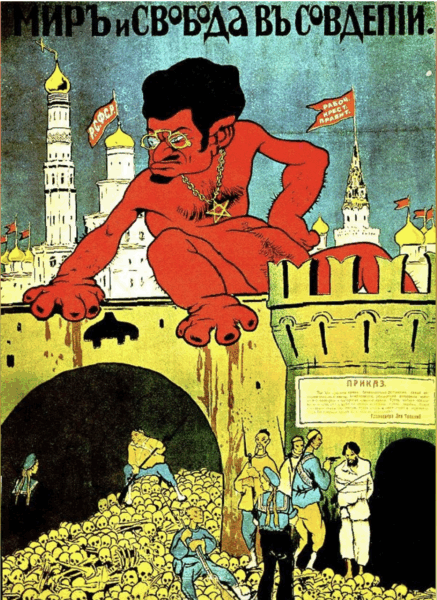

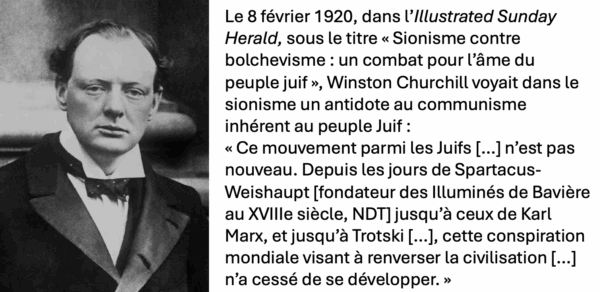

C’est ce “sémitisme-là” que les antisémites avaient identifié — et qu’il vaut la peine de retrouver et de défendre. C’est ainsi qu’Hitler parlait des Juifs dans Mein Kampf, où des siècles d’économies locales et nationales stables auraient été brisés par une race dont le statut transnational lui aurait permis de tirer profit de la faiblesse et de la dissolution des États-nations et des empires. En 1920, Winston Churchill exprima ce point de vue de manière particulièrement vigoureuse en écrivant que l’antisémitisme était justifié à l’égard des « mauvais Juifs internationaux » — tels que Trotsky et Rosa Luxemburg — mais qu’à travers le sionisme, les Juifs pouvaient au contraire devenir des alliés et des gardiens de l’ordre de la civilisation occidentale.

Ainsi, on peut se demander : qui incarne aujourd’hui à la fois cet antisémitisme traditionnel et les potentialités radicales du sémitisme ? En 1974, Huey Newton célébrait l’internationalisme noir selon ces mêmes termes dans son essai classique sur « l’Intercommunalisme », défendant un peuple dépourvu de loyauté envers l’État américain qui l’avait kidnappé, et voyant dans cette existence en dehors de toute appartenance nationale la possible base subjective d’une politisation radicale. Paul Gilroy a conclu The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness en soulignant ce parallèle entre les Noirs et les Juifs, des peuples aux identités hybrides qui défient les frontières.

Plus récemment, n’est-ce pas exactement ainsi que le conservateur britannique Robert Jenrick a parlé des manifestant·es palestiniens. Une cinquième colonne effrayante, loyale non pas aux « valeurs britanniques », mais aux communautés transnationales des colonisé·es : des communautés façonnées et refaçonnés par des histoires de domination et de déracinement. Dans les rues pour la Palestine, on trouve les Sémites haïs d’aujourd’hui. Ce sont les enfants et petits-enfants d’Asie, d’Afrique, d’Irlande et des Caraïbes. Dans la ville multiraciale, ils se rencontrent et forgent de nouvelles traditions. Ces diasporas effraient, car elles menacent de déstabiliser les identités établies ; c’est là l’angoisse ancestrale suscitée par le Juif cosmopolite sans attaches, voyageant de lieu en lieu, y provoquant des révolutions et volatilisant tout ce qui est solide.

« Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d’idées antiques et vénérables, se dissolvent ; ceux qui les remplacent vieillissent avant d’avoir pu s’ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d’envisager leurs conditions d’existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. » (Marx & Engels, Le Manifeste du parti communiste, 1848).

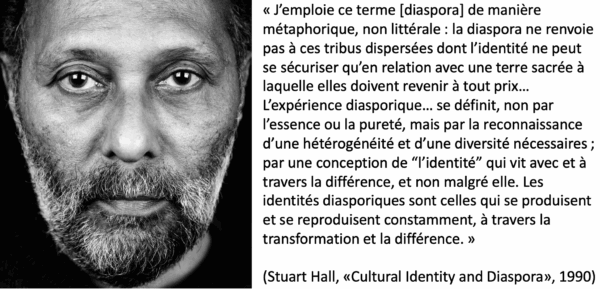

En réfléchissant à la tragédie du sionisme, perçue comme une négation du regard diasporique, Stuart Hall célébrait ce regard comme l’adversaire de toute « politique identitaire », car, disait-il, « aucune identité ne sort du processus diasporique intacte et inchangée, ni ne garde son lien avec le passé sans en être bouleversée ». L’image du Juif comme Sémite, qui s’est imposée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, était une image purement diasporique : diasporique partout, incapable de désigner un lieu sur la carte et de se rassurer à l’idée d’un « chez soi » où nous ne serions pas l’Autre. Le sémitisme, dès lors, pourrait désigner des formes d’identité et de politique qui célèbrent cette expérience — celle de se recréer des foyers nouveaux dans des lieux que nous partageons avec d’autres.

Les propos de Hall impliquent également une réflexion sur le lien entre identité et temporalité. Les communautés diasporiques sont toujours en devenir. La politique radicale suppose une ouverture vertigineuse à tout ce qui déstabilise.Et bien que toute la violence du monde puisse rendre préférables les formes de conservatisme, le sémitisme affirme que cette voie est une illusion. Nous n’avons rien à quoi revenir, et les communautés que nous construisons aujourd’hui – des communautés que d’autres terrorisent – sont toujours des processus en mouvement. Pour celles et ceux d’entre nous qui sont issus de la diaspora, la communauté ne peut pas désigner de manière stable un idéal fixe ou pur.

Il est donc remarquable que les sionistes revendiquent souvent le langage de l’indigénéité en Palestine d’une manière très différente de certains protagonistes de la diaspora engagés dans la lutte pour la libération de la Palestine. Les sionistes de droite invoquent une histoire lointaine pour revendiquer une relation exclusive avec la terre, dénotant la pureté d’un sujet essentiel, tandis que l’appel à libérer cette partie du monde des processus de domination coloniale est lancé par les colonisé·es, mais souvent en sachant, comme l’a dramatisé il y a longtemps Ghassan Kanafani dans Retour à Haifa, que rien dans l’avenir ne sera identique au passé.

« Retour à Haïfa » (ʿĀid ilā Ḥayfāʾ, 1969) est l’une des nouvelles les plus célèbres de Ghassan Kanafani, écrivain et militant palestinien. C’est un texte dense, allégorique et profondément politique, qui interroge lamémoire, la perte, la responsabilité et la signification de la patrie après la Nakba (la catastrophe de 1948, c’est-à-dire l’expulsion de 700 000 Palestinien·nes de leurs terres) (NDT).

Cette ouverture à la fongibilité ne vise ni à dénigrer ni à écarter les traditions. Il s’agit plutôt de chérir les traditions qui naissent lorsque l’on se tient en dehors de l’ordre du territoire puis de l’État-nation, y compris l’espérance universaliste et émancipatrice née aux marges de cette exclusion : que le monde soit renversé jusqu’à ce qu’aucun individu ne soit plus l’Autre sur lequel l’on se déchaîne.

Dans le messianisme juif, le désir d’un avenir radicalement différent est inscrit dans l’identité présente. Nous prions trois fois par jour pour cette rupture, lorsque le lion reposera auprès de l’agneau. Les révolutionnaires sémitiques s’interrogent : quels futurs pourrions-nous envisager, nous qui n’avons jamais été des nationaux à part entière nulle part, et qui n’avons jamais voulu l’être ? Quelles visions émergent du chaos et de la beauté que nous habitons tous, mais que personne ne revendique comme sienne ?

Les anarchistes, socialistes et communistes juifs ont parfois su poser cette question, tout comme de nombreux autres révolutionnaires itinérants, de différentes origines et confessions. C’est pourquoi l’antisionisme juif qui proclame « Je ne suis pas israélien, je suis un bon Britannique/Français/Américain ! » était toujours, à un certain degré, de nature bourgeoise. La nostalgie renvoie au désir d’un foyer ; le sémitisme de Marx était nostalgique de l’avenir, qui est la seule véritable patrie des Sémites. Les politiciens de droite en Grande-Bretagne, qui parlent aujourd’hui des « valeurs britanniques » et qui ensuite louent les Juifs, le font précisément parce qu’ils imaginent les antisémites comme des Sémites [2].

Ce sont là des contorsions déroutantes. La problématique discursive de l’antisémitisme occidental est apparue pour réguler les angoisses, notamment celles liées à l’instabilité des identités, et comme ces angoisses n’ont pas disparu, le discours persiste : il est toutefois occulté par un glissement consistant à présenter les Juifs comme des minorités protégées, de sorte que ce ne sont plus les Juifs, mais prétendument ceux qui les attaquent qui deviennent les ennemis, redéfinis exactement de la même manière que les Juifs l’étaient autrefois. Pour notre part, les Juifs sont redécrits sous l’effet de la panique qui cherche à les éloigner de leur statut de marginaux aux confins de la blancheur, et sont, à la place, imaginés comme les plus parfaits exemplaires de cette blancheur.

Il en résulte un anti-antisémitisme qui cherche toujours à nier le sémitisme. Lorsque l’État d’Israël déclare, comme dans le discours de Netanyahu devant le Congrès américain en 2024, qu’il agit pour défendre la civilisation occidentale, il insiste sur une recatégorisation, une redéfinition des Juifs. Son effet destructeur a été total. Il a déraciné, dépossédé, exproprié, ghettoïsé, assiégé et bombardé le peuple palestinien à un point tel que la Palestine a été transformée en terre brûlée. Qu’en est-il de ceux qu’il prétendait protéger ? Qu’en est-il de ceux qu’il prétendait protéger ? Le sionisme a contribué à anéantir en quelques années une civilisation arabo-juive vaste et riche en histoire, comme le confirme avec une fureur tranquille le récent mémoire d’Avi Shlaim. Le sionisme a contribué à anéantir en quelques années une civilisation arabo-juive vaste et riche en histoire, comme le confirme avec une fureur tranquille. Le sionisme a construit « un espace » sûr pour les Juifs, là où ils sont moins en sécurité que partout ailleurs dans le monde – et le sionisme a rendu les Juifs moins en sécurité partout dans le monde.

Ce bilan devrait nous inciter à réfléchir avant de définir le sionisme selon ses propres termes, comme une stratégie pour la sécurité des Juifs ; son essor est incompréhensible en dehors du contexte du parrainage impérial, et ses parrains impériaux espéraient ainsi protéger leurs propres investissements (réels et symboliques) en utilisant les Juifs. Les sionistes ne doivent pas être naïfs à ce sujet. Embrassant cette orientation tragique, le sionisme regarde une montagne de cadavres juifs et dit de la civilisation occidentale : « Si vous ne pouvez pas la battre, rejoignez-la ».

Nous sommes tous perdants face à la racialisation imposée par le pouvoir réactionnaire, tout comme nous le sommes tous face au patriarcat. Ce sont des hiérarchies qui nous empêchent d’être ce que nous pourrions être, qui nous assignent dans des rôles utiles uniquement à la reproduction de la hiérarchie. Les révolutionnaires veulent, de manière romantique, nous libérer tous de ces rôles. La conclusion révolutionnaire sémitique aujourd’hui, voyant les Juifs utilisés comme boucliers humains pour la civilisation des chambres à gaz, est que la victoire de la résistance palestinienne et la fin de la civilisation occidentale offrent le seul et mince espoir de briser complètement une structure de racialisation qui aujourd’hui étouffe les Juifs sous une montagne d’éloges. Le nouvel anti-anti-Sémitisme est un discours qui confond les Juifs partout avec le génocide afin de protéger ce dernier, rattaché à un projet occidental de transformation matérielle de la vie juive : faire de nous leurs chiens de garde.

Comme Yahya Sinwar l’a déclaré à un journaliste en 2018 : « Ils (le peuple juif) étaient des gens comme Freud, Einstein, Kafka. Des experts en mathématiques et en philosophie. Aujourd’hui, ce sont des experts en drones et en exécutions extrajudiciaires. » Il est bien placé pour le savoir. Le point de vue sémitique et diasporique n’est pas que nous voulions revenir entièrement à ce que nous imaginons avoir été auparavant. Nous voulons la liberté de devenir quelque chose de nouveau, dans le remodelage créatif des traditions qui nous nourrissent et en dialogue avec les personnes différentes parmi lesquelles nous vivons en tant qu’égaux. Nous voulons façonner nos identités sous l’impulsion d’une liberté partagée et hétérogène, dont la culture est cette création qui s’épanouit là où chacun contrôle tout. La racialisation par le pouvoir, en revanche, est une sorte de division du travail avec des rôles aussi misérables que nécessaires pour maintenir les empires à flot et nous séparer les uns des autres. Elle produit des cultures violentes.

Comme l’amour, la politique radicale nous réorganise. Le mouvement de solidarité mondiale qui renaît depuis le 7 octobre 2023 a impliqué le démêlage et la reconstruction de la communauté diasporique, alors que certains Juifs quittent le sionisme et retrouvent notre peuple parmi d’autres qui résistent à la racialisation. Je voudrais terminer par un grand roman du XXe siècle sur l’oppression et la révolution qui, je pense, nous concerne aujourd’hui : Le Don paisible de Mikhaïl Cholokhov.

Il s’agit d’une saga sur les Cosaques qui commence dans la Russie impériale tsariste à la veille de la Première Guerre mondiale. Tout ce que j’ai entendu sur les Cosaques pendant mon enfance, c’était leur brutalité et leur terreur. Il s’agissait de bandes armées qui attaquaient la vie juive dans toute la zone de résidence où les Juifs étaient autorisés à résider au sein de l’Empire russe. Je ne savais rien de leur histoire ; je savais seulement que la rencontre de ma famille avec eux avait peut-être contraint certains à quitter leur foyer et à venir en Grande-Bretagne. On ne m’a jamais demandé de connaître, et encore moins de manifester suffisamment de sympathie pour les histoires des Cosaques qui ont assassiné mon peuple. Personne ne m’a jamais demandé de prouver mon regret pour leurs souffrances avant de gagner le droit de parler des miennes. Bien sûr, le racisme est le nom donné à la différence entre cette expérience et celle du peuple palestinien aujourd’hui.

Qui étaient les Cosaques ? Beaucoup étaient des serfs en fuite. Ils avaient fui un état d’esclavage agricole et le tsar leur avait permis de vivre libres à condition qu’ils fassent son sale boulot, notamment en combattant ses guerres et en menant des pogroms pour faire des Juifs les boucs émissaires des problèmes sociaux. Mes ancêtres ont vu les Cosaques comme des meurtriers, et ils avaient raison, mais les Cosaques eux-mêmes ne disposaient pas de beaucoup de pouvoir. Ils étaient liés à une fonction répressive, mercenaires du tsar, leur sécurité relative venant de cette fonction. Cela ne signifie pas pour autant que les Cosaques n’étaient pas responsables des massacres. Dans la prose de Cholokhov, les Cosaques sont touchés par la Révolution russe.

Les bolcheviks leur font une offre : abandonner le tsar et faire le grand saut vers la liberté, sans les garanties du pouvoir impérial derrière eux, mais sans son fouet non plus – qui ne faisait en réalité que les protéger de lui-même, et qui était la véritable cause de la violence dans leur monde. Très peu de Cosaques ont accepté cette offre, mais il y avait au moins un régiment dans l’Armée rouge bolchevique, combattant les forces de l’ancien pouvoir, dirigé par des Cosaques. Ils ont abandonné la sécurité d’un foyer qu’ils avaient aménagé, un mode de vie qui était le leur. Cela n’a pas été facile ni sans heurts ; c’était comme la fin d’une vie et le début d’une autre. En refusant d’être la minorité protégée du tsar, ils ont refusé d’être ses instruments pour la soumission violente des autres. Ce faisant, ils se sont libérés.

* Cet article est paru le 21 octobre 2025 dans la revue en ligne Salvage. Traduction de l’anglais, illustrations et commentaires de notre rédaction.

Barnaby Raine étudie la pensée sociale et politique à l’Université de Columbia, où il rédige sa thèse de doctorat sur le déclin des visions visant à mettre fin au capitalisme. Il est membre du collectif éditorial Salvage.