Cet article présente la traduction de l’italien de la première partie du chapitre 5 de la thèse de Giorgio Pirina, intitulée Nocivité digitale: sur le lien travail-écologie, publiée en 2025, qui discute de l’impact massif de l’économie digitale sur le monde du travail et l’environnement. Pour les références bibliographiques mentionnées dans le texte, nous renvoyons à l’original italien disponible en ligne.

Ce travail remarquable oppose une réfutation systématique aux théories économiques qui négligent les sous-bassements matériels, en termes d’exploitation des ressources naturelles et du travail humain (salarié et servile), de l’économie numérique ou digitale.

* * *

I. Le racisme environnemental dans la chaîne numérique

Les coûts de la numérisation ne se limitent pas au plan énergétique ou infrastructurel, mais touchent pleinement la sphère humaine et écologique, générant des formes profondes de violence environnementale et sociale, faisant de la question écologique l’un des principaux terrains de conflit social, politique et économique. La transition énergétique, désormais incontournable, a été accélérée non pas tant par une prise de conscience généralisée des classes dirigeantes quant aux risques liés au changement climatique, mais plutôt par des crises mondiales telles que la pandémie de COVID-19 et le conflit russo-ukrainien.

Dans ce contexte, le terme « durabilité » a pris une place centrale dans le langage politique et institutionnel, mais il risque de devenir un « conteneur vide de sens » s’il n’est pas accompagné de choix structurels cohérents. Bien que les technologies numériques aient le potentiel de promouvoir la durabilité environnementale et la justice sociales, elles sont également liées à des pratiques d’exploitation et de pollution inégales (Cubitt 2017).

La littérature sur le racisme environnemental dans l’industrie high-tech a montré que les inégalités raciales et économiques sont intrinsèquement liées à la production et à l’élimination des appareils électroniques. Le racisme environnemental est un concept qui fait référence à la répartition inégale des dommages environnementaux et des risques liés à la pollution, qui touchent de manière disproportionnée les communautés de couleur et à faibles revenus, tandis que les grandes multinationales continuent de maximiser leurs profits en externalisant les coûts environnementaux et sociaux.

Le racisme environnemental comme une forme de discrimination systémique qui expose les communautés de couleur à des risques environnementaux plus importants que les communautés blanches (Bullard 1990 ; 1993)

Ce concept a été développé plus avant par Pellow et Park (2002), qui ont exploré comment les inégalités raciales et économiques sont intrinsèquement liées à la gestion des déchets toxiques, y compris ceux provenant de l’industrie électronique. Ils ont souligné que les communautés de couleur aux États-Unis ont souvent été contraintes de vivre à proximité de décharges, avec des effets négatifs sur la santé et l’environnement.

Cette exposition inégale aux risques environnementaux est le résultat d’une combinaison de facteurs, notamment la ségrégation résidentielle, le manque de pouvoir politique et économique, et la collusion entre l’industrie et le gouvernement : « les installations « toxiques » ont tendance à être implantées dans des communautés particulièrement vulnérables plutôt que l’inverse, comme le prévoit l’hypothèse du transfert des communautés vers des zones dégradées. Ces communautés étaient systématiquement sélectionnées pour l’implantation d’installations dangereuses » (Brulle, Pellow 2022, 42).

Comme le soulignent les sociologues Fabio Perocco et Francesca Rosignoli, le racisme environnemental « entremêle trois grandes questions sociales de notre époque : la question raciale, la question environnementale (de l’urbanisme à l’extractivisme) et la question de la santé publique » (2022, 8).

Ils le définissent comme « l’inégalité environnementale liée au facteur racial ou caractérisée par une dimension raciale », qui représente un « phénomène global car il renvoie à l’histoire et à la structure d’une société donnée, au système des relations sociales de production, de race, de genre ».

De ce milieu critique naissent des expressions telles que « zones de sacrifice » (sacrifice zone), c’est-à-dire les territoires où s’opère le chantage environnement-travail, où la pollution et le désinvestissement industriel compromettent durablement tant l’environnement que la santé humaine.

La politique économique de la communication a permis d’approfondir les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent le racisme environnemental dans l’industrie électronique. Fuchs (2014) a analysé comment les grandes multinationales de l’électronique exploitent les inégalités mondiales pour maximiser leurs profits, en externalisant les coûts environnementaux et sociaux vers les pays en développement. Dans l’industrie électronique, cela se traduit par le transfert des activités les plus polluantes et les plus dangereuses vers les pays du Sud, où les réglementations environnementales sont moins strictes et les coûts de main-d’œuvre sont moins élevés. Ce transfert des risques et des dommages environnementaux constitue une forme de colonialisme environnemental qui perpétue les inégalités mondiales (Nixon 2011).

Ce phénomène est particulièrement évident, par exemple, dans la production, l’utilisation et l’élimination des appareils électroniques. Le cas des déchets électroniques (e-déchets), souvent exportés illégalement par les économies avancées, montre clairement comment ces derniers reviennent, sous forme de contamination, dans les pays du Sud, en particulier en Asie du Sud-Est (Malaisie, Vietnam, Thaïlande) et en Afrique de l’Ouest (Nigeria et Ghana) — où les réglementations environnementales sont moins strictes et les coûts de main-d’œuvre moins élevés (ITU, UNITAR et al. 2024), bouclant ainsi un cycle mondial de sacrifice environnemental.

Ces régions deviennent de véritables zones de sacrifice, où l’environnement et la santé des personnes sont systématiquement compromis pour soutenir les modèles de consommation des centres du pouvoir économique mondial. Ce modèle reproduit une logique néocoloniale, dans laquelle le coût écologique de la technologie est externalisé vers des sujets dépourvus de protection politique et d’accès aux décisions. Ces dynamiques ne sont pas accidentelles, mais découlent d’une structure économique et productive précise qui détermine qui bénéficie et qui subit les conséquences de la modernité numérique.

Face à ces dynamiques, on a assisté ces dernières années à une prolifération des conflits environnementaux visant à dénoncer la myopie des politiques d’atténuation du changement climatique. Cependant, les inégalités environnementales ne sont pas un phénomène nouveau. Dès les années 1970, les mouvements pour la justice environnementale et contre la toxicité industrielle ont commencé à mettre en évidence les liens entre les dommages environnementaux et le racisme (Pulido 1996). Aux États-Unis, où le racisme et le colonialisme sont étroitement liés, ces dynamiques ont eu un impact particulièrement fort, devenant également une référence pour d’autres mobilisations mondiales.

La nécessité d’une action systémique est aujourd’hui également reconnue par les organismes supranationaux : la résolution 48/13 de 2021 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies a affirmé le droit à un environnement propre, sain et durable, tandis que le rapport suivant a soutenu l’intégration du droit à un environnement non toxique dans les constitutions nationales, les législations et les traités régionaux sur les droits humains. [1]

II. La chaîne d’approvisionnement minière

1. Technologies numériques et extraction minière : implications socio-écologiques d’une transformation mondiale

Les matières premières sont obtenues par deux principaux modes d’extraction : l’extraction industrielle et l’extraction artisanale et à petite échelle (Artisanal and Small Scale Mining – ASM).

La première se caractérise par une forte intensité capitalistique, grâce à des investissements dans la robotisation, les infrastructures logistiques et les technologies de pointe telles que les systèmes de géolocalisation. L’application des technologies numériques à l’extraction minière a ouvert de nouveaux horizons en matière d’efficacité opérationnelle et de durabilité. Elles permettent des prévisions plus précises sur les réserves et les gisements, améliorant ainsi la rentabilité même pour les minerais de faible qualité. Les entreprises minières adoptent des systèmes sophistiqués pour minimiser les risques et optimiser les coûts, contribuant ainsi à rendre les processus d’extraction de plus en plus efficaces et moins invasifs sur le plan environnemental.

Des technologies telles que les drones, les capteurs avancés et l’analyse des mégadonnées permettent d’identifier et de prévenir les risques environnementaux, tels que la contamination de l’eau, les glissements de terrain et la dégradation des sols, limitant ainsi les dommages causés aux écosystèmes environnants. Comme l’observe Martín Arboleda, « les innovations en matière d’intelligence artificielle, de big data et de robotique ont permis aux entreprises minières d’introduire des véhicules automatiques, des foreuses, des pelles mécaniques et des locomotives dans les différentes étapes du processus de production » (2020, 14). Ces innovations permettent une pénétration plus profonde du capital dans les territoires périphériques, réduisant ainsi le besoin de main-d’œuvre humaine directe, mais générant de nouvelles formes de dépendance économique et de fragmentation sociale.

L’adoption de véhicules automatisés et de robots avancés minimise non seulement les risques physiques pour les travailleurs, mais accentue également les inégalités entre les communautés locales et les multinationales, qui contrôlent les infrastructures technologiques. Ce processus « fait des territoires extractifs des nœuds cruciaux d’un système d’accumulation mondial qui reproduit les logiques coloniales » (Arboleda 2020, 22).

Contrairement à l’extraction industrielle, le régime des ASM se caractérise par une faible intensité capitalistique et une forte intensité de main-d’œuvre, souvent effectuée à l’aide d’outils rudimentaires tels que des pioches, des pelles et des pompes hydrauliques. Selon Matthysen et ses collègues (2019), bien que cruciales pour les économies locales, les ASM sont souvent marquées par l’instabilité politique et des infrastructures inadéquates, des facteurs qui réduisent encore davantage la productivité et augmentent le risque d’exploitation. Le manque d’accès aux technologies modernes et la dépendance aux fluctuations du marché mondial constituent des obstacles importants à l’amélioration des conditions de travail et de l’environnement dans ces contextes.

2. Le contexte de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM) en République démocratique du Congo : le cas du Kivu

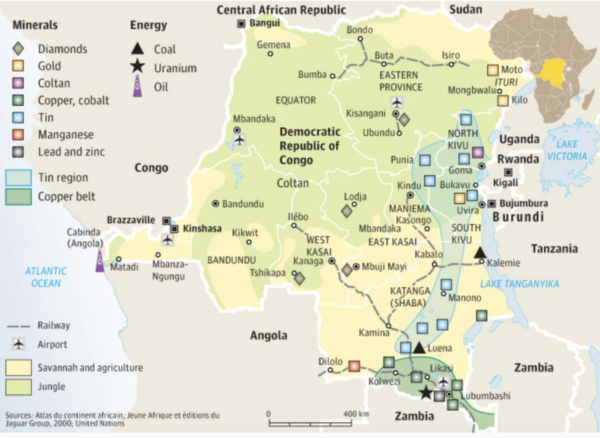

La République démocratique du Congo (RDC) est cruciale pour le capitalisme numérique en raison de sa richesse en matières premières. Cela apparaît particulièrement évident si l’on considère certains minéraux, tels que le cobalt et les 3TG (étain, tantale, tungstène et or) [ce sont les 3 « minerais de conflit », auxquels on a ajouté l’or, NDT], qui sont essentiels pour leurs applications dans l’industrie électro-numérique, notamment les batteries, la microélectronique et l’électronique grand public.

En 2024, la RDC a fourni environ les trois quarts de la production mondiale de cobalt, avec 220 000 tonnes extraites et 6 millions de tonnes de réserves sur un total mondial de 11 millions (USGS 2025). En ce qui concerne les minerais 3TG, la RDC est le premier producteur mondial de tantale avec 880 tonnes en 2024, soit environ deux cinquièmes de l’offre mondiale, une part largement soutenue par des circuits d’extraction artisanaux et à petite échelle dans l’est du pays (USGS 2025 ; IPIS 2023). Cette région est également importante pour l’étain : le gisement de Bisie (Alphamin) a produit 17 300 tonnes en 2024, soit environ 6 % de la production mondiale (International Tin Association 2025). Le tungstène (wolframite) est quant à lui présent en quantité marginale à l’échelle mondiale, dans un marché dominé par d’autres producteurs, notamment la Chine (USGS 2025).

Quant à l’or, l’extraction artisanale en Ituri continue d’échapper dans une large mesure au contrôle de l’État, générant au moins 140 millions de dollars par an pour les réseaux armés et criminels : un chiffre qui met en lumière les liens entre sécurité, gouvernance et traçabilité (UNSC-Group of Experts 2024). La région du Kivu, située à l’est de la RDC et bordée par le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda, est l’un des principaux épicentres mondiaux de l’extraction artisanale. Historiquement riche en minerais, elle est devenue depuis les années 1990 l’un des principaux pôles d’extraction de coltan (columbite-tantalite). Nest (2011) identifie deux grands gisements en RDC : le gisement de Kibaran, qui traverse longitudinalement le Nord et le Sud-Kivu, et le gisement d’Eburnean, situé plus au nord. Les activités minières dans le Kivu remontent aux années 1920, comme le confirme l’étude du Groupe de recherche sur les activités minières en Afrique (GRAMA ; cf. Martineau 2003), selon lequel la région a connu des périodes de relative prospérité grâce à l’extraction d’or et de cassitérite.

Le nombre de mines artisanales est très élevé et difficile à déterminer avec précision, car il arrive souvent qu’une mine autrefois abandonnée soit réactivée. Les données du cadastre congolais rapportées par l’IPIS montrent qu’à la fin de 2010, le nombre de concessions et de carrières actives s’élevait à 3 279, tandis qu’il ressort d’une analyse menée sur le terrain par le même institut, qu’entre 2009-2014, les mines actives étaient au nombre de 1 574. Néanmoins, comme le précise l’IPIS lui-même, leur cartographie reste incomplète et le nombre réel pourrait être bien plus élevé.

Le contexte des ASM se caractérise par des investissements à faible ou très faible intensité capitalistique et à forte intensité de main-d’œuvre, réalisés par des individus, des coopératives de travailleurs, des unités familiales à l’aide d’outils de travail rudimentaires (pioches, pelles, haches, pompes hydrauliques, compresseurs, etc.). Des estimations récentes ont montré la croissance constante de ce secteur, en particulier dans les pays riches en matières premières (Ofosu et al. 2020). Dans le contexte du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, le minerai, chargé dans de grands sacs, est transporté à pied — souvent par des femmes — dans les villages miniers, tandis que pour les longs trajets, on utilise des moyens de transport motorisés tels que des voitures et des camions. En outre, les ASM se caractérisent par une surpopulation, afin de garantir une plus grande extraction de minerai.

Le choix de la méthode d’extraction minière est fortement influencé par la valeur du minerai. Pour les minerais de valeur, présents en quantités limitées et proches de la surface, l’extraction artisanale, effectuée par des particuliers avec des outils simples, peut être économiquement avantageuse. En revanche, si ces mêmes minerais se trouvent dans des gisements plus étendus, l’adoption de techniques d’extraction industrielles devient plus rentable. En général, la méthode d’extraction est déterminée par une combinaison de facteurs économiques et structurels, notamment la disponibilité et le coût du capital, de la main-d’œuvre, des infrastructures nécessaires et la solidité des droits de propriété sur le gisement (Nest 2011).

3. Les formes de travail forcé et de coercition dans l’est de la RDC

L’un des aspects les plus cachés et les plus violents des chaînes de production des minerais 3TG, ou minerais sanglants, est certainement représenté par la phase en amont, en particulier l’extraction artisanale dans les mines de la RDC. Les formes de travail forcé et de coercition extra-salariale présentes ici peuvent représenter un cas paradigmatique de travail effectué par les« classes ouvrières périphériques », c’est-à-dire l’ensemble plus large des travailleurs non-salariés ou salariés qui, dans les faits, ne sont pas libres, qui ne peuvent « disposer librement de leur force de travail, par exemple parce qu’ils sont rendus dépendants par l’endettement » (van der Linden 2018, 39-41).

En d’autres termes, nous dit van der Linden, il existait et continue d’exister dans le Sud global une forme mixte, qui ne peut être classée dans le travail salarié pur, car il existe toujours une dépendance à l’égard du travail de subsistance. C’est pourquoi la définition de la classe ouvrière doit être repensée et élargie, afin d’inclure l’autre moitié du ciel composée « d’esclaves et d’autres travailleurs forcés, ainsi que les travailleurs formellement « autonomes » (van der Linden 2018, 40).

Christian Fuchs (2014) propose d’élargir le concept de « travail numérique » à l’ensemble des activités qui soutiennent la production technologique mondiale, y compris le travail artisanal d’extraction, le travail manufacturier dans les usines électroniques (comme Foxconn) et les services numériques précaires dans les pays émergents. Au sein de cette « division internationale du travail numérique » (IDDL), l’extraction artisanale au Congo représente l’une de ses formes les plus extrêmes et les plus violentes.

Selon l’Organisation internationale du travail (OIT 2017b), l’Afrique est le continent où l’esclavage contemporain est le plus répandu, avec une moyenne de 7,6 personnes sur 1 000 soumises à des formes de coercition. Plus précisément, le travail forcé touche 2,8 personnes sur 1 000, ce qui place le continent au deuxième rang derrière l’Asie et la région Pacifique. Dans le cadre des activités minières ASM, au moins six types d’exploitation grave ont été documentés : travail forcé, servitude pour dettes, mariages forcés, trafic sexuel, travail des enfants et esclavage domestique (Bales 2016 ; Free the Slaves 2011 ; 2013a ; 2013b ; Haider 2017). Un rapport rédigé pour le Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC) et basé sur les données du Global Slavery Index estime, qu’en 2016, environ 873 000 personnes étaient victimes de formes d’esclavage moderne en RDC, ce qui place le pays au neuvième rang sur 167 en termes de prévalence du phénomène (Haider 2017).

Comme l’a observé Claude Meillassoux (1992, 97), l’esclavage présente des avantages immédiats par rapport à d’autres formes de relations productives, car il permet d’augmenter la production grâce à la disponibilité immédiate d’une main-d’œuvre non régulée par le marché. Ce principe s’adapte parfaitement au contexte de l’ASM congolais : l’absence d’investissements en capital, l’intensité élevée du travail physique et la demande croissante de minéraux rares génèrent des dynamiques d’exploitation hyper-flexibles, capables d’attirer ou d’expulser des travailleurs en fonction des fluctuations du marché mondial.

À cette forme d’esclavage structurel s’ajoutent des conditions environnementales et sanitaires gravement détériorées : surpeuplement des sites d’extraction, propagation de maladies sexuellement transmissibles, exposition à des substances radioactives (dans le cas du coltan) et accidents fréquents. L’OIT (2017a) signale également que l’Afrique est la région où le risque de travail des enfants est le plus élevé, un enfant sur cinq étant impliqué dans des activités professionnelles, souvent dans les mines.

Les conséquences pour les mineurs concernés sont dévastatrices : exposition à des violences sexuelles, consommation de substances, abandon scolaire, mariages précoces, infections respiratoires et dommages physiques permanents (Free the Slaves 2013a ; 2013b ; Haider 2017). En particulier, l’enrôlement forcé par des milices armées a transformé les enfants et les adolescents en combattants. On estime qu’entre 1998 et 2009, plus de 30 000 mineurs ont combattu dans les rangs des groupes armés, dont au moins 8 000 dans les deux Kivu (Zounmenou et al. 2019).

Outre les mineurs, les femmes constituent un autre groupe très vulnérable. Bien que 51 % des mines artisanales emploient des femmes (Matthysen et al. 2019), les rôles qui leur sont attribués sont généralement marginaux et mal rémunérés : transport, lavage, broyage, traitement des déchets. À ces tâches s’ajoutent des activités informelles annexes, telles que la vente de biens de consommation et la prostitution, souvent liées à des dynamiques de chantage sexuel ou de violence directe. L’expulsion de la mine, la privation de revenus ou les agressions physiques sont les conséquences les plus courantes du refus de prestations sexuelles (Vlassenroot, Raeymaekers 2004).

Dans de nombreux cas, les femmes sont kidnappées et réduites à l’esclavage sexuel. Les violences comprennent le viol systématique, les mutilations génitales et les abus extrêmes, souvent avec l’implication forcée de membres de la famille comme forme supplémentaire d’humiliation. Le Congo détient l’un des records mondiaux en matière de mariages forcés (4,8 pour 1 000 habitants), et la situation est si grave qu’elle a été décrite comme « le pire endroit au monde pour être une femme » (Nest 2011, 67). La stigmatisation sociale qui touche les victimes survivantes de ces violences contribue à les exclure complètement de la vie communautaire, les confinant dans une marginalité permanente (Free the Slaves 2013a ; Haider 2017).

L’ampleur militaire de cette exploitation est mise en évidence par le fait que, dans la seule région du Kivu, plus de 30 000 enfants ont été utilisés comme combattants ; la présence capillaire des milices dans les territoires miniers est confirmée par la cartographie du Congo Research Group, [2] qui recense environ 70 groupes armés actifs, la plupart avec moins de 200 combattants et un recrutement ethnique — parmi lesquels se distinguent les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR, 1 000 à 2 500 hommes), les Forces démocratiques alliées ougandaises (ADF, environ 300) et la faction Nzabampema des Forces nationales de libération burundaises (FNL, environ 150).

Ces formations se financent par le contrôle des ressources naturelles, le racket et l’extorsion, concentrant les conflits dans des zones telles que la frontière Walikale-Masisi, la plaine de Rusizi et les zones d’opération militaire Sukola I et II des FARDC, qui, avec une stratégie essentiellement militaire, dépourvue de soutien diplomatique ou pacifique adéquat, contribuent à des déplacements massifs de population et à une fragmentation croissante, passant de vingt groupes en 2008 à soixante-dix actuellement, alimentée par l’absence de programmes de démobilisation, la compétition politique pour le pouvoir et l’instrumentalisation de la violence par les élites locales et nationales (Stearns, Vogel, 2015).

Pourtant, toutes les présences sur les sites ASM ne sont pas le fruit d’une coercition directe. Dans certains cas, travailler dans les mines est un choix volontaire, motivé par la recherche d’un revenu plus élevé que celui offert par d’autres formes de travail informel ou agricole. Au cours du boom du coltan, au début des années 2000, on a assisté à un véritable exode vers les mines, attiré par la possibilité de gagner en peu de temps plus que le PIB moyen par habitant. Ce phénomène a entraîné une baisse temporaire de la criminalité et du chômage, mais aussi une augmentation drastique du décrochage scolaire, qui a touché à la fois les élèves et les enseignants (Bales 2016 ; Byemba 2012).

La rémunération des mineurs varie considérablement : en moyenne, elle se situe entre un et cinq dollars par jour (Bleischwitz et al. 2012). Certaines études font état de revenus annuels d’environ 800 dollars pour les mineurs artisanaux de coltan dans les Kivu, bien inférieurs aux 2 500 ou 2 200 dollars obtenus dans les sites d’extraction de diamants et de cuivre d’autres provinces congolaises (Usanov et al. 2013). Dans de nombreux cas, les mineurs ne sont pas payés en espèces, mais directement en minerai, ce qui les expose au risque de se retrouver pris au piège dans des mécanismes d’endettement structurel. Entre 2016 et 2018, 34 % des mineurs d’or déclaraient travailler en échange de minerais, et 14 % des mineurs de 3TG se trouvaient dans la même situation.

Cette situation favorise la propagation de l’esclavage pour dettes, l’une des formes les plus courantes au Kivu. Souvent, les travailleurs contractent des dettes pour acheter des outils, louer du matériel ou même acheter de la nourriture. Comme l’a observé Bales (2016, 33) : « Les travailleurs libres qui arrivent à la mine découvrent rapidement qu’ils ne peuvent pas creuser assez vite pour acheter la nourriture nécessaire à leur survie. S’ils empruntent de la nourriture, ils s’enfoncent encore plus dans l’endettement ».

III. Au-delà de la mine : circuits extractifs du numérique et contradictions du green extractivism

Les recherches récentes sur l’extractivisme ont mis en évidence les liens profonds entre le progrès technologique, les flux matériels et les structures socio-économiques, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour comprendre la matérialité des technologies numériques.

Arboleda (2019) décrit l’extractivisme à travers le concept de « circuits d’extraction », qui intègre la production, la logistique et la finance dans un système global. Cette approche révèle comment les ressources naturelles sont transformées en marchandises grâce à des infrastructures logistiques complexes et comment le capital financier soutient et amplifie ces dynamiques, influençant profondément les paysages urbains.

Le « lien mine/ville » représente l’interdépendance entre l’extraction et l’urbanisation, montrant comment le capital extractif alimente la spéculation immobilière, l’infrastructure et la privatisation des espaces publics, transformant le territoire en fonction des besoins du capital. Bien que ce discours promette une plus grande efficacité et durabilité, il cache les coûts sociaux et écologiques liés à l’automatisation, précarisant le travail et renforçant la marchandisation des activités productives. Pour sa part, Knapp (2016) a introduit le concept de « mine flexible » pour décrire l’inclusion des déchets électroniques dans les processus d’extraction. Cette approche redéfinit les pratiques traditionnelles, estompant les frontières entre production, consommation et élimination, et positionnant les déchets comme une ressource fondamentale.

Labban (2014) élargit cette réflexion en proposant le concept de « mine planétaire », qui déterritorialise l’extraction en dépassant les limites géologiques traditionnelles grâce à des processus tels que le recyclage et le biomining. L’utilisation de micro-organismes pour extraire les métaux des minéraux et des déchets électroniques déstabilise les distinctions entre les processus biologiques et industriels, intégrant la nature non humaine dans la production de valeur. Ce processus reflète une logique capitaliste globale qui, tout en exploitant la nature, transforme ses capacités biologiques en un élément intégrant des dynamiques extractives.

Ces perspectives s’inscrivent dans des cadres plus larges qui relient les ressources, l’espace et l’urbanisation : Bridge (2009) insiste sur la matérialité des économies des ressources — soulignant ainsi le rôle central des ressources naturelles dans la production, la consommation et la gestion des déchets et montrant comment ces dynamiques sont intrinsèquement contradictoires et paradoxales — tandis que Lefebvre (2003) fournit les bases pour comprendre l’urbanisation comme forme dominante de l’espace, dans laquelle les villes fonctionnent comme des centres de commande des flux mondiaux. Enfin, les implications sociales et écologiques de l’expansion extractive — en particulier dans le Sud global — sont bien documentées dans les travaux de Bebbington et Bury (2013), qui soulignent comment la durabilité promise par les nouvelles frontières extractives tend à reconfigurer (plutôt qu’à résoudre) les conflits, les inégalités et les vulnérabilités territoriales.

Ces études s’entremêlent avec les analyses sur l’économie circulaire qui remettent en question le discours sur la durabilité en soulignant les limites structurelles des pratiques économiques actuelles. Bien que l’économie circulaire soit souvent présentée comme une solution aux problèmes environnementaux, elle reste prisonnière de la logique du capitalisme extractif, perpétuant ainsi les dynamiques d’inégalité et d’exploitation. Dans ce contexte, le concept d’extractivisme « vert » (green extractivism) apparaît comme une clé d’interprétation pour comprendre les contradictions de nombreuses initiatives apparemment durables.

L’extractivisme « vert » fait référence à des pratiques qui, bien que justifiées par la rhétorique de la transition écologique, continuent d’exploiter intensivement les ressources naturelles et de transférer les coûts sociaux et environnementaux vers les communautés marginalisées, en particulier dans le Sud. Les projets d’énergie renouvelable, tels que les plantations de biocarburants ou les installations d’éoliennes, génèrent en réalité d’importants conflits socio-environnementaux, érodant la légitimité de ces solutions apparemment vertes.

Stefania Barca (2020) apporte un éclairage critique important. À travers une approche d’écologie politique féministe, elle souligne que l’économie dite verte et ses discours ignorent systématiquement le travail écologique accompli par les communautés locales, en particulier par les femmes, pour préserver la durabilité de la vie. Dans ce contexte, Barca critique l’économie circulaire pour son orientation technocratique et son incapacité à s’attaquer aux racines systémiques de la crise écologique et sociale, suggérant que le véritable changement nécessite une transition d’une logique extractive à une logique reproductive, centrée sur les soins et la justice. Cette approche est particulièrement utile pour analyser comment les politiquesglobales de durabilité finissent par perpétuer les hiérarchies de pouvoir et de genre, en ignorant les connaissances et les actions des communautés directement concernées.

Emanuele Leonardi (2017) a contribué à cette discussion en proposant une analyse marxiste de l’économie du carbone, montrant comment la transition énergétique est souvent façonnée par des logiques néolibérales qui transforment le changement climatique en opportunité de marché, sans s’attaquer aux inégalités structurelles. Plus précisément, les mécanismes de compensation carbone et les politiques d’économie verte tendent à reproduire les mêmes logiques d’accumulation capitaliste qui ont produit la crise écologique. Cette perspective est essentielle pour comprendre comment les discours dominants sur la durabilité ignorent les causes profondes de la dégradation environnementale, se concentrant plutôt sur des mesures superficielles qui favorisent les élites économiques.

L’extractivisme « vert », comme le soulignent ces auteurs, s’inscrit dans la continuité du modèle capitaliste, qui se dissimule sous de nouveaux discours sur la durabilité. Ce phénomène est particulièrement évident dans les pratiques d’extraction de minéraux essentiels aux technologies vertes, tels que le lithium et les terres rares pour les batteries et, plus généralement, pour les appareils électroniques, qui ont un impact considérable sur l’environnement et les populations locales. Dunlap (2021) et Barca (2020) ont souligné que ces pratiques non seulement perpétuent les inégalités économiques, mais renforcent également la privatisation des biens communs et l’appropriation des ressources naturelles par les grandes entreprises. […]

Ces activités extractives ont des implications directes sur les économies rurales. Les communautés les plus touchées voient souvent leur capacité à subvenir à leurs besoins grâce à l’agriculture et au tourisme durable, secteurs qui nécessitent des environnements naturels intacts, diminuer. Par exemple, dans de nombreuses régions minières du Portugal, l’expansion de l’industrie minière a entraîné un déclin significatif des activités agricoles locales, avec pour conséquence une perte de biodiversité et une dégradation du paysage (Riofrancos 2017). L’utilisation intensive des ressources naturelles contribue également à modifier le cycle hydrologique local, aggravant les problèmes de pénurie d’eau et rendant la vie dans les zones environnantes insoutenable.

En ce qui concerne les terres rares, il est désormais bien connu que le rapport roche-métal, c’est-à-dire une mesure indiquant la quantité de roche extraite (y compris les déchets rocheux) nécessaire pour produire une quantité donnée de terres rares totales (TREE), est élevé. Selon Nasser et ses collègues (2023), la moyenne mondiale (en tenant compte de toute la famille des terres rares) est de 980 tonnes de roches pour 1 tonne de TREE. Mais quel est le processus qui rend ces matériaux importants pour les technologies de transition énergétique ?

Comme le souligne Pitron, de très petites quantités de ces métaux génèrent des champs magnétiques qui permettent d’obtenir plus d’énergie que la même masse de charbon ou de pétrole. Remplacer les sources qui rejettent d’énormes quantités de CO2 par des matériaux qui ne brûlent pas et n’émettent pas de dioxyde de carbone est, dans cette perspective, au cœur du capitalisme dit « vert » (Pitron 2023).

La chaîne d’approvisionnement numérique n’est ni un processus neutre ni immatériel. De l’extraction à l’élimination, elle repose sur des pratiques systémiques d’exploitation humaine, d’inégalité écologique et de racisme environnemental. Les discours sur la durabilité, s’ils ne s’accompagnent pas d’une profonde remise en question des logiques d’accumulation, risquent de devenir de nouveaux instruments d’expropriation.

* Cet article reprend la première partie du chapitre 5 de la thèse de Giorgio Pirina, intitulée Nocività digitale : sul nesso lavoro-ecologia, Venise, ed. Ca’Foscari, 2025, que nous avons traduit de l’original italien, disponible en ligne.