Nous reprodusions l’entretien accordé à Jean Batou par Laurent Lévy à propos de son dernier livre: Un portrait de Staline. Aragon, Picasso et le parti communiste, qui vient de paraître aux éditions La fabrique.

— Pourrais-tu expliquer dans quelles conditions Les lettres françaises, dirigées alors par Louis Aragon et Pierre Daix, ont demandé à Pablo Picasso de réaliser un portrait de Staline, immédiatement après l’annonce publique de sa mort, en mars 1953 ?

À la mort de Staline, l’ensemble de la presse communiste — et pas seulement elle ! — a consacré des numéros spéciaux d’hommage au grand disparu. Il faut se représenter qu’à l’époque, ce n’est pas au Goulag ou à la répression de masse que le nom de Staline était massivement associé, mais à la victoire, dix ans plus tôt, de Stalingrad, et à la chute du nazisme. Et pour les communistes, c’était le rempart de la paix et le chef du mouvement ouvrier mondial, le bâtisseur d’un monde nouveau. Sa mort a été qualifiée à l’AFP de « nouvelle du siècle ». La France, dont le gouvernement était de droite, a décrété un deuil national de trois jours. Le pape Pie XII a annoncé que les catholiques priaient pour l’âme de Staline…

Les communistes manifestaient de mille manières leur peine, leur deuil. Je sais par le témoignage de mon frère que mes parents, simples militants du parti communiste tunisien, jeunes gens courageux, idéalistes et généreux, ont pleuré à chaudes larmes en apprenant la mort de Staline. Bref, si l’on veut la comprendre, il faut veiller à éviter un certain anachronisme ou un jugement rétrospectif lorsque l’on se replonge dans cette période.

Pour les Lettres françaises — revue littéraire importante dans le paysage culturel, issue de la Résistance et que le PCF contrôlait — rendre hommage à Staline dans le premier numéro paraissant après sa mort était donc une simple évidence, dont le principe n’a pas même été mis en discussion. La question était plus « qu’allons-nous faire ? » que « faisons-nous quelque chose ? » Il allait de soi de faire quelque chose qui soit à la mesure de l’évènement et exprime la voix singulière de la revue. Aragon, qui en était depuis peu le directeur, a voulu illustrer ce numéro par une œuvre d’un artiste communiste prestigieux, et le nom de Picasso s’est vite imposé, compte tenu de son importance dans la culture moderne. Ses « colombes de la Paix » lui valaient l’affection des communistes, en cette époque d’angoisse où la lutte pour la paix constituait une part essentielle de leur activité. Il existait par ailleurs entre l’artiste et le directeur de la revue une longue amitié : le premier livre d’Aragon, recueil de poèmes de l’époque dada, était illustré par une gravure de Picasso.

Il ne lui a pas été spécifiquement demandé un portrait de Staline ; Aragon lui a laissé la bride sur le cou : « Envoie ce que tu voudras, texte ou dessin… ». Il se trouve que, depuis son adhésion au PCF, Picasso avait souvent été mis au défi par ses critiques anticommunistes de faire un portrait de Staline — exercice dans lequel aucun artiste français ne s’était aventuré. C’est lui et lui seul qui a décidé de relever ce défi ; mais ce choix était prévisible. Pierre Daix lui a même fait envoyer diverses photos dont il pouvait s’inspirer, et c’est ce qu’il a fait, choisissant une photo d’un Staline jeune publiée peu auparavant dans la revue Regards.

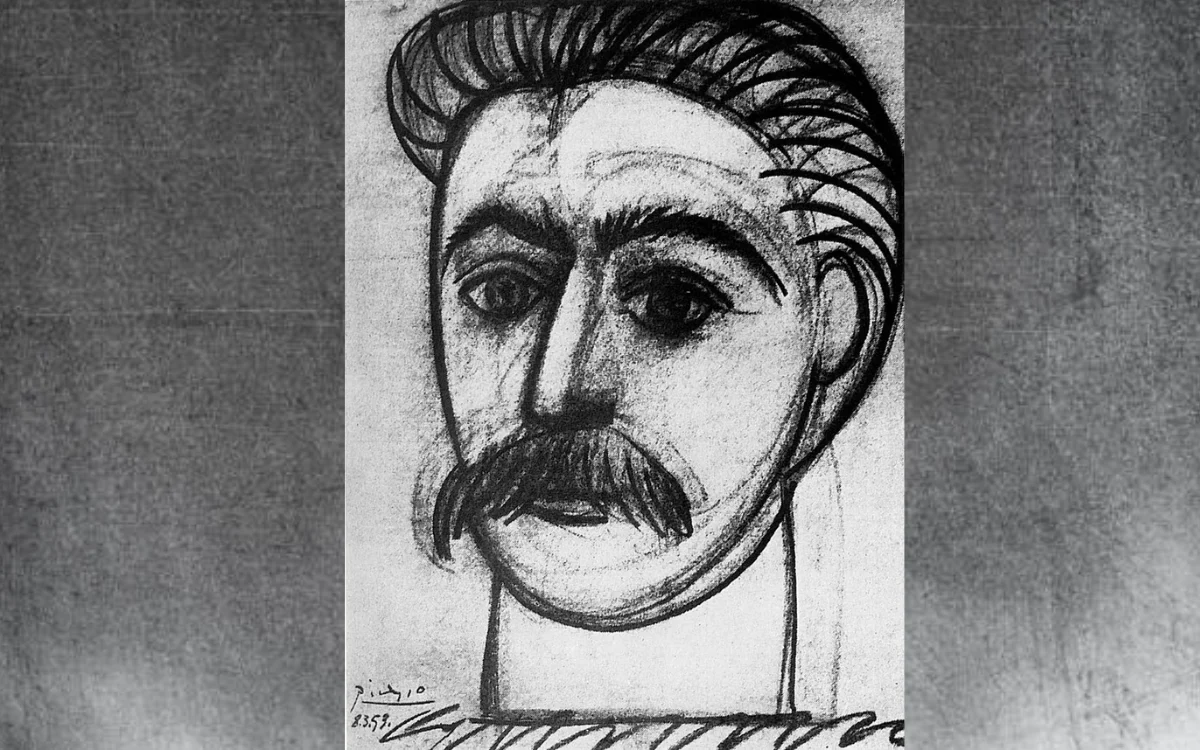

— Le dessin réalisé par Picasso et paru dans la revue d’Aragon, qui tranche avec la figure marmoréenne bienveillante que le PCF voulait donner du « Petit père des peuples », a provoqué la colère de sa direction et suscité apparemment l’émoi des militants de base. D’après les recherches que tu as effectuées, cette levée de boucliers reflétait-elle une réaction spontanée des membres du Parti ou a-t-elle été encouragée par la direction, en l’absence de Maurice Thorez, en convalescence à Moscou ? Dans cette dernière hypothèse, quels auraient été les motifs de ce règlement de compte ?

Je ne crois pas que le problème ait tenu au caractère plus ou moins « bienveillant » du portrait. Celui publié dans les Lettres françaises ne semble pas bien méchant. Il n’est à vrai dire pas très facile de dire ce qui était reproché à ce dessin — où l’on a été jusqu’à voir une « profanation ». De longs passages du livre essayent, en consultant la masse des courriers outragés reçus par la direction du Parti et par Aragon, de comprendre où gisait le scandale.

L’interprétation très censée d’Elsa Triolet était que l’on avait touché au sacré. De fait, bien des communistes ont été troublés dans leur deuil par ce portrait qui, s’il ne déformait pas les traits de Staline comme on aurait pu le craindre de Picasso, ne ressemblait pas à… un portrait de Staline. On ne pouvait y lire la litanie de qualificatifs systématiquement associés à son nom dans la rhétorique du Parti. Ce n’était pas « le grand Staline » ni « l’homme au monde que nous aimons le plus ». On n’y voyait pas « la bonté », « l’intelligence », « l’humour » de Staline. Surtout, on n’y voyait pas sa force. À regarder ce portrait, on n’a aucune raison de se sentir fier d’appartenir au parti de Staline. On voit un jeune homme, un peu étonné, un peu inquiet peut-être, qui semble à l’écoute, les yeux écarquillés. On ne voit pas l’homme qui a la réponse à toutes les questions, le « génial Staline », le « maître » que les communistes révèrent.

S’il y a assurément eu des réactions spontanées d’indignation de la part des militants, le fait est qu’elles ont surtout été téléguidées par la direction, et qu’on a pu assister à un effet d’entraînement. Les premiers à tirer ont été les peintres Fernand Léger et surtout André Fougeron. Au vu des premiers courriers reçus (il y en aura en tout entre soixante-dix et quatre-vingts), quelle que soit leur spontanéité, le Secrétariat du Parti a publié une déclaration désapprouvant la publication de ce portrait, félicitant et remerciant les militants qui protestaient ainsi. De fait, l’occasion était saisie pour lancer contre Aragon (bien plus que contre Picasso) une véritable opération visant à lui « régler son compte ». C’est là qu’il importe, si l’on veut comprendre, de se plonger un peu dans l’époque, car, dans cette histoire a priori ridicule et grotesque, se coagulent beaucoup de déterminations politiques, mais aussi idéologiques et personnelles.

Le PCF est alors comme un canard sans tête. Son secrétaire général, Maurice Thorez, est absent depuis plus de deux ans, en convalescence en URSS après un AVC invalidant survenu fin 1950. Il est dans la pratique à l’écart de la direction, même s’il reste en contact avec elle. L’époque est par ailleurs très dure ; la guerre de Corée fait rage et la guerre d’Indochine n’est pas achevée ; plusieurs militants dirigeants communistes sont en prison, d’autres sont dans la clandestinité ou font l’objet d’un mandat d’arrêt, comme le secrétaire général de la CGT Benoît Frachon, membre du Bureau politique du PCF. Cette vague de répression fait suite à une action un peu aventureuse, avec des manifestations violentes faisant des centaines de blessés parmi les forces de l’ordre.

Jacques Duclos lui-même, censé assurer l’intérim de Thorez, a été incarcéré deux mois dans le cadre d’une ridicule affaire connue sous le nom de « complot des pigeons », et se trouve affaibli au sein de la direction.

Dans la soirée qui avait suivi la manifestation contre la venue à Paris du général états-unien Ridgway, le 28 mai 1952, Jacques Duclos, alors secrétaire-général du Parti communiste français, avait été arrêté dans sa voiture. Il avait été trouvé en possession d’un révolver et de deux pigeons morts, sans doute destinés à être cuisinés. Toutefois, la police avait échaffaudé une hypothèse incongrue : ces volatiles n’auraient-ils pas pu servir de messagers clandestins avec Moscou ? (NDR)

L’homme fort du Parti est Auguste Lecœur, militant ouvrier d’une certaine envergure, ayant combattu en Espagne, et animé, en mai-juin 1941, la grande grève des mineurs du Nord, dont il est issu. Mais il n’est pas vraiment un thorezien : il ne doit rien au Secrétaire général, dont il fait pourtant figure de « dauphin ». Lorsque survient l’affaire du portrait, il est le seul membre titulaire du Secrétariat, qui ne réunit alors que deux autres membres « invités », Étienne Fajon et François Billoux. Jacques Duclos lui-même est resté quelques jours à Moscou après les obsèques de Staline. C’est ce Secrétariat de fortune, largement amputé, qui prend la décision de « désapprouver », en fait de condamner la publication par Aragon du fameux portrait.

Ce qui se joue alors relève ainsi pour une part des jeux de pouvoir à l’intérieur de la direction communiste. Aragon est notoirement proche de Thorez ; il en est même depuis vingt ans un genre de protégé. Sa position dans le Parti a toujours eu jusque-là une certaine ambivalence : si certains sont fiers de compter dans leurs rangs de « grands intellectuels » comme Aragon ou Joliot-Curie, tous deux entrés en cette qualité au Comité central, il tend à agacer beaucoup de dirigeants, qui lui trouvent des airs supérieurs et ont du mal à apprécier son travail, à l’exception de certains poèmes, comme ceux composés pour la Résistance. De son côté, il est agacé par l’ouvriérisme qui règne dans certains secteurs de son parti, bien qu’il s’efforce parfois de composer avec lui, et se sent souvent incompris de ses camarades.

S’en prendre à Aragon, c’est s’en prendre à Thorez, dont on ignore s’il reviendra et dans quel état, et à laligne qu’il incarne, plus proche du « Front populaire » que de la politique « classe contre classe » que favorisent la guerre froide, comme les tensions idéologiques, politiques et sociales et la répression qu’elles suscitent en retour. Or, c’est plutôt vers cette dernière que, en l’absence du Secrétaire général, penche la direction de fait du Parti.

La ligne front populaire de Thorez en 1946

À cela s’ajoutent, en arrière-plan et en corollaire, les litiges et dissensions quant au caractère de l’art, à la fonction (sociale, politique…) des artistes, derrière lesquelles se profilent plus généralement les relations du Parti avec les intellectuels. Cette question est elle-même complexe, et l’est d’autant plus quand les communistes ont pour modèle un système soviétique dans lequel le Parti et l’État entendent contrôler la culture elle-même et proposer, voire imposer leurs normes en matière culturelle, et plus généralement donner leur marque à toute activité intellectuelle.

En France aussi, il se trouve donc des dirigeants communistes désireux d’exercer en la matière leur magistère : ils ne sont pas nécessairement armés pour cela, mais estiment que diriger « le parti de la classe ouvrière » leur confère une légitimité suffisante pour dire le vrai sur ces questions, sans se laisser impressionner par les « intellectuels petits-bourgeois » qui prétendent y imposer leurs vues. Il est donc demandé aux artistes de conformer leur travail à la ligne du Parti, de « se mettre sur les positions de la classe ouvrière ».

En matière artistique, cette « ligne », à l’élaboration de laquelle Aragon a contribué dans les années 1930, est celle du « nouveau réalisme », adaptation française du « réalisme socialiste » qui prévaut en URSS, et auquel le livre consacre quelques développements.

Depuis 1947, le peintre d’origine ouvrière André Fougeron fait figure de « pape » de ce courant. S’il a été soutenu à bout de bras par Aragon, il est très proche de Lecœur. Derrière ou aux côtés de Fougeron, toute une pléiade d’artistes adoptent cette esthétique — qui, si elle ne peut s’identifier au plat académisme de la peinture soviétique officielle, récuse les audaces des fers de lance de la peinture du temps ; ainsi l’abstraction, qui tend à devenir dominante en peinture à cette époque, est combattue avec vigueur, de même que toute recherche privilégiant les inventions ou innovations formelles sur les contenus des œuvres.

Les Parisiennes, d’André Fougeron

— On sait que Louis Aragon et Pierre Daix ont dû accepter rapidement de publier une autocritique. André Breton écrira dans Paris-Presse, le 22 mars 1953 : « Chacun sait que l’œuvre de Picasso, de l’origine à ce jour, est la négation effrénée du prétendu réalisme socialiste. Le “scandale” de ce portrait n’a d’autre intérêt que de faire éclater à tous les yeux, l’incompatibilité de l’art avec les consignes de la brigade policière qui a la prétention de le régir. » Breton n’avait évidemment pas besoin de cette affaire pour dénoncer le stalinisme, mais à quel point cette affaire a-t-elle contribué à décrédibiliser le PCF auprès de l’avant-garde artistique ?

Même si le communiqué du Secrétariat dénonçant la publication du fameux portrait n’employait pas ce mot, il a bien été exigé d’Aragon une « autocritique », pratique très en vogue dans les partis communistes de cette époque. Mais ce qui a surtout d’emblée été demandé, c’est la publication par Les Lettres françaisesd’extraits significatifs de la correspondance reçue. Daix, simple rédacteur en chef de la revue, sans responsabilité particulière dans le Parti, n’était pas visé et n’a pas eu à produire la moindre autocritique : Aragon le lui a d’ailleurs expressément interdit, de façon quasi paternelle, choisissant de « tout prendre sur lui ». Pour la direction, l’enjeu symbolique de la « mise au pas » d’Aragon, influent intellectuel et membre du Comité central, était de loin plus important que celle d’un simple jeune permanent inconnu du grand public.

L’autocritique attendue aura lieu en plusieurs étapes et prendra plusieurs formes. Dès la publication dans L’Humanité du communiqué du Secrétariat, Aragon le reproduit en première page des Lettres françaises, en affirmant son plein accord avec lui. Cela peut apparaître comme une forme d’abaissement volontaire, de soumission avilissante, mais — et la suite le montrera — les choses sont plus complexes. L’un des éléments de cette affirmation est que, dès les premières réactions hostiles à la publication du portrait, c’est à dire dès sa publication, et avant même que les premiers courriers de protestation ne fleurissent, Aragon mesure qu’il a commis un impair. Il n’a pas compris, lorsqu’il a découvert le dessin de Picasso et l’a regardé quelques instants avant de le faire imprimer, que ce dessin pouvait poser un problème. Comme le remarquera Elsa Triolet, Picasso avait respecté le visage de Staline, n’avait pas usé des distorsions dont il était coutumier.

Aragon était touché que Picasso ait voulu réaliser ce portrait ; il y reconnaissait le style de l’artiste, dont il était un familier. Mais, comme il le dira immédiatement à Pierre Daix, « nous avons pensé à Staline, nous avons pensé à Picasso, nous n’avons pas pensé aux communistes ». C’est à dire que nous n’avons pas pensé aux militants en deuil, à ce qu’ils attendaient, eux qui ne sont pas connaisseurs de Picasso et ne s’attachent pas à voir dans un de ses dessins le reflet de son œuvre, mais y cherchent un sens. Et ce qu’ils attendaient pour rendre hommage à Staline, ce n’était pas un dessin de Picasso, c’était un portrait de l’homme dont ils pleuraient la mort, de l’homme qu’ils vénéraient et dont l’image leur était familière, devant laquelle ils auraient pu se recueillir, dont ils pouvaient être fiers.

Avant même que le scandale n’éclate jusqu’au sommet de la hiérarchie du Parti, et même sans mesurer l’ampleur qu’il va prendre, Aragon se sent en devoir de s’expliquer par une autocritique. Mais la mécanique s’emballe. Parmi les courriers reçus, celui du peintre Fougeron est particulièrement violent. Il évoque une « profanation » de l’image de Staline. Il met en cause le talent de Picasso. Il incrimine, plus qu’une faute de jugement, une erreur politique d’Aragon. Il place le débat sur le terrain des conceptions artistiques qu’il défend, et qui sont à l’opposé de celle de Picasso, dont il dénonce le « formalisme » comme il dénonce la complaisance d’Aragon à l’endroit de cette déviation de l’esthétique admise dans le mouvement communiste.

Le registre envisagé par Aragon doit donc changer. Il ne s’agit plus seulement de s’expliquer, même sous forme autocritique, auprès des militants qui se sont sentis blessés. Il doit se défendre. Cela lui prendra quelques semaines, au cours desquelles il se réfugie dans sa maison de campagne. En son absence, ce sont deux bureaucrates du Parti, dont François Billoux, qui était l’un des Secrétaires ayant produit le communiqué de condamnation, qui trient et choisissent les extraits de lettres à publier. Elles le sont sans aucun commentaire de sa part — mais il annonce qu’il se réserve d’en faire ultérieurement.

Devant ce qui apparaît à la direction comme une menace, on rédige pour lui une autocritique formelle qu’il se borne pour l’essentiel à signer. Mais, dès la semaine suivante il publie un long texte qui, sous couvert d’une autocritique plus circonstanciée, est en fait une spectaculaire contre-attaque. Ce texte, intitulé À haute voix, et qui constitue un brillant exercice de haute voltige rhétorique, est analysé en détail dans le livre : il se termine par un hommage vibrant à Picasso.

L’un des éléments qui permettent à Aragon de s’enhardir ainsi est l’annonce, longtemps attendue, du très prochain retour de Thorez, dont il est sûr du soutien, après plus de deux ans d’absence. De fait, c’est le soir même de la publication de cet article que le Secrétaire général arrive en France. À Aragon, qui l’accueille à la gare, il dira à propos de la publication des extraits de correspondance à laquelle il a pourtant été contraint : « T’étais pas obligé… » Ce retour aura été longuement annoncé. Le culte de la personnalité de Thorez, qui singe celui de Staline, atteint des sommets. Un mois durant, son retour fera quotidiennement la Une de L’Humanité. Son premier acte public après son retour sera de s’afficher en première page de ce journal dans la compagnie amicale de Picasso. Il réglera ensuite ses comptes.

Avril 1953, Thorez revient de Moscou

L’histoire se poursuivra par un long débat dans la presse communiste sur les questions artistiques : ce sera le début de la fin du « nouveau réalisme » que le Parti avait promu. Aragon, après avoir été au bord du suicide, redeviendra, mais sur des bases nouvelles, l’idéologue du PCF en matière artistique et culturelle, mais en se faisant désormais le promoteur d’un « réalisme sans rivage », et Fougeron sera plongé dans les oubliettes.

Cette affaire a assurément porté tort à l’influence, alors importante, du parti communiste parmi les intellectuels et les créateurs ; c’était d’ailleurs la principale préoccupation de Thorez lorsque, mis devant le fait accompli, il en avait été informé au fond de sa convalescence soviétique. Il imposera non sans brutalité sa ligne, et Lecœur en payera le prix — même si son éviction, immédiatement consécutive, a aussi d’autres déterminations, dont le livre dit quelques mots. Mais le revirement intervenu permettra, même avec quelques lenteurs, de rattraper le coup. L’épilogue de la polémique aura lieu douze ans plus tard, après un long cheminement, dans l’affirmation de la liberté absolue des artistes, écrivains et créateurs lors du Comité central d’Argenteuil. Les prolégomènes de cette évolution se lisent rétrospectivement de façon très claire dans les débats provoqués par le scandale.

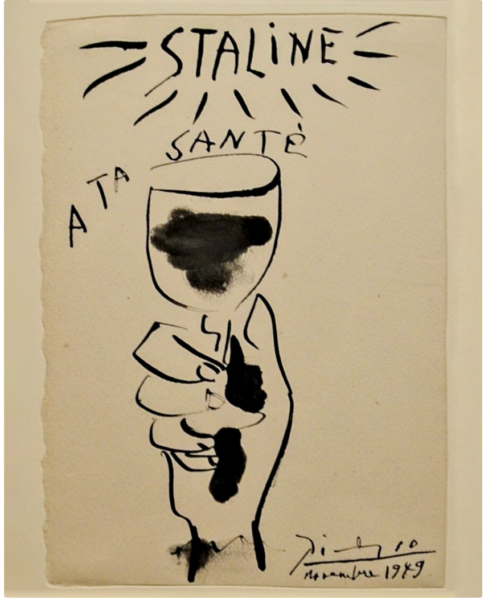

— Comment Picasso a-t-il réagi à ces anathèmes ? Peux-tu revenir sur le témoignage plus tardif de Pierre Daix à ce sujet ? Sait-on quelle opinion Picasso se faisait de Staline ? On connaît son dessin un peu irrévérencieux de novembre 1949, réalisé à la demande de la CGT, pour le 70e anniversaire du dictateur, représentant une main tenant un verre, avec la légende : « Staline à ta santé ! ». Cela lui avait déjà valu des critiques.

J’ai eu le privilège de bavarder avec Pierre Daix, plus de cinquante ans plus tard, à propos de cette histoire. Pour lui — qui était devenu un spécialiste reconnu de l’artiste, dont il était déjà l’ami à l’époque — Picasso n’a jamais accordé la moindre attention à ce que l’on pouvait dire, que ce soit en bien ou en mal, de son travail : il n’avait aucun doute quant à son propre génie, et cela lui suffisait. Il avait à l’époque soixante-douze ans, et même s’il lui restait vingt ans à vivre sans jamais cesser de créer, il était au faîte de sa gloire, célébré dans le monde entier comme le plus grand artiste de tous les temps.

Aragon s’inquiétait néanmoins, lorsque le scandale était devenu public, de la manière dont il prendrait la chose, et il avait dépêché Pierre Daix pour l’informer et recueillir sa réaction. Elle n’allait pas beaucoup plus loin que l’agacement d’être harcelé par les journalistes, précisément gourmands de cette réaction. Il leur disait qu’il ne ferait pas de déclaration, que c’était une affaire entre lui et son parti, que cela ne les regardait pas. À Daix, il dira tranquillement : « J’ai apporté des fleurs […], mon bouquet n’a pas plu. C’est toujours comme ça dans les familles. »

Pierre Daix racontait que, pour détendre l’atmosphère, Picasso lui aurait dit : « Ce à quoi j’avais pensé, au début, c’était de faire un Staline en héros. Tu sais, un héros debout, sur un nuage. En pied. Complètement nu… Mais il y avait un problème technique, c’est le zizi. Tu le fais comment, le zizi ? Si tu fais un petit zizi à la grecque, on va dire que tu te moques du Père des peuples, que tu veux le ridiculiser. Si tu lui fais une virilité de Minotaure, alors quoi ? Tu le vois comme un satyre, un obsédé sexuel ! Alors bon, tu comprends, j’ai renoncé, j’ai fait juste un visage, c’est plus sûr… Enfin, c’est ce que je croyais… »

L’anecdote donne une idée du peu de sérieux avec lequel il accueillait l’incident. Il était assurément chagriné de ce que « son bouquet n’ait pas plu » à la direction de son parti, auquel il était sincèrement et fidèlement attaché — il le restera toute sa vie —, il plaignait Aragon qui prenait les coups pour lui, mais sur le fond, il n’en avait rien à faire : c’était un simple sujet de rigolade qui n’allait pas le détourner de son travail.

Je ne suis pas sûr que Picasso avait vraiment une « opinion » particulière sur Staline. On peut induire de diverses attitudes qu’il en avait une sur son culte : il le trouvait ridicule. Il n’aimait pas l’emphase et l’hyperbole avec lequel on en parlait. Picasso n’aimait pas la déférence. C’est cela — bien plus que cette histoire de virilité de Staline — qui avait été son véritable « problème technique ». Il ne se voyait pas représenter un homme en uniforme de Maréchal, avec képi et décorations, comme sur la plupart des photos qui étaient à sa disposition pour inspirer son travail. Le choix d’un Staline jeune, humain, un Staline brave type, avait été sa solution à ce problème. On l’avait souvent défié de représenter Staline, et c’était en effet un défi. Mais la raison de fond était plus esthétique que politique.

À cet égard, il n’y a pas qu’une blague dans son idée d’un Staline nu. Pour Picasso, un corps est un corps ; un portrait ne représente pas une « idée » ou des qualités morales. Ce qui l’intéresse dans un tableau ou dans un dessin, c’est la ligne, le trait, les ombres, les lumières, l’équilibre général, les contrastes, etc. Pas la ressemblance, même quand il s’y attache. Quand Picasso dessine, c’est pour faire un dessin ; et quand il veut exprimer quelque chose, ce n’est pas à travers la ressemblance. On connaît ses portraits de sa compagne Dora Maar en « Femme qui pleure » : s’il y exprime la douleur, ce n’est pas à travers la ressemblance. L’effroi suscité chez lui par le bombardement de Guernica le conduit à une représentation de l’horreur qui, si elle est inspirée par le drame, n’est pas censée lui ressembler comme une photographie des ruines de la ville martyre. Son grand tableau Massacre en Corée ne représente pas un paysage de ce pays, ni des personnages ressemblant aux victimes et aux coupables.

D’un point de vue plus strictement politique — domaine où il s’est rarement exprimé de façon explicite et autrement que par son travail — Picasso était assurément un communiste tout à fait fidèle, ne s’estimant pas compétent pour discuter la « ligne » de son parti, aux activités desquelles il participait fort peu. Il pouvait donner des œuvres à la presse communiste, mais ne serait pas allé à une réunion de cellule. Il avait globalement simplement confiance dans sa direction — et particulièrement en Thorez, qui savait lui manifester admiration et affection. Son adhésion au PCF à la Libération de Paris avait été mise en scène de façon spectaculaire, et annoncée en première page de L’Humanité.

Il était fier de ce que son parti soit fier qu’il l’ait rejoint. Et les raisons de cette adhésion devaient plus au soutien des communistes à la République espagnole et aux réfugiés d’Espagne qu’à quoi que ce soit d’autre. Il était communiste parce qu’il était antifasciste, parce que, comme la première Miss France venue, il voulait la paix sur la Terre, la fin de la misère, un monde nouveau, l’amour universel. Il ruera juste une fois dans les brancards en 1956, mais sans trop d’éclat, lors de l’invasion de la Hongrie, sous l’influence sans doute de ses amis Édouard Pignon et Hélène Parmelin — plus ancrés dans la vie réelle du Parti et plus au fait de ses complexités. Mais il restera toute sa vie un membre plutôt fidèle — et généreux — du PCF.

Et Staline, dans tout ça ? Pour un communiste de ce temps, « aimer Staline » allait simplement de soi. Ce n’était pas une question. Il n’y avait aucune connotation péjorative, aucune allusion à ce que nous appellerions aujourd’hui le « stalinisme » lorsque les communistes se flattaient d’être « staliniens ». Et les rares révélations sur les tragiques réalités de l’URSS étaient simplement reçues comme des mensonges de l’ennemi de classe et balayées sans autre forme de procès. Quand on se battait pour la libération d’Henri Martin, toute critique de Hô Chi Minh ou de Staline était simplement inaudible.

S’il y a une spécificité de Picasso, c’est que Staline n’était pas pour lui autre chose qu’un homme. Le chef est un homme. Thorez est un homme. Staline est un homme. On a pour lui affection, sympathie, respect au besoin, mais il n’est pas un objet de culte.

L’épisode du cadeau d’anniversaire de 1949 est une bonne illustration de cette attitude. Pour le soixante-dixième anniversaire de Staline, une incroyable débauche d’hommages avait été organisée : le culte était à son comble. Un train complet avait été affrété de France pour lui expédier des cadeaux. Des ouvriers avaient dans leurs ateliers, après leurs heures de travail, confectionné pour lui des objets divers. Des veuves de résistants fusillés lui avaient offert la dernière lettre de leur mari. Le reste à l’avenant.

La contribution de Picasso à ce déluge de cadeaux détonnait. Il avait réalisé un simple dessin comme il aurait pu le faire pour l’anniversaire d’un ami potier de Vallauris, léger, joyeux : une main tenant un verre, avec l’inscription « Staline, à ta santé » ; comme s’il s’était agi de Pierre, Paul ou Jacques. Sans cérémonie. Un anniversaire, c’est l’occasion d’une petite fête amicale. On s’amuse, on boit un coup, on s’embrasse. Il n’y a pas de quoi en faire toute une histoire.

Le choix de Picasso en l’occurrence, avait pu sembler désinvolte, voire irrespectueux. Pour la même occasion, les communistes de la Seine s’étaient par exemple cotisés pour acquérir une toile de très grand format d’André Fougeron, figurant le meurtre par la police, l’année précédente, d’un ouvrier membre du Parti. Le cadeau de Picasso apparaissait ainsi à certains bien médiocre : il avait les moyens de faire mieux ! Il n’y avait pas pour autant eu de scandale. L’état émotionnel des communistes était différent.

Célébrer un anniversaire, ce n’est pas comme pleurer la perte irréparable de « l’homme au monde que nous aimons le plus ». Ce serait se tromper lourdement que d’y voir de sa part une moquerie, une volonté de choquer ou de manifester ostensiblement son irrévérence. Nous célébrons un anniversaire, je fais un dessin d’anniversaire.

Quelque chose se dit dans ce dessin que l’on retrouve dans le fameux portrait : pour Picasso, Staline est un homme à certains égards ordinaire, fait de chair et d’os ; pas une figure surnaturelle. C’est à cet homme ordinaire qu’il souhaite un bon anniversaire, et c’est lui qu’il représente. Cela fait partie des reproches qui lui seront adressés : un correspondant tonnera ainsi : « Allons, Picasso, ce n’est pas de Mme X… qu’il est question !!! » Pour Picasso, il n’y a rien de sacré : ni la peinture de Velasquez ni la personne de Staline. Et ce n’est pas qu’il n’admire pas Velasquez, ni qu’il veut s’en moquer lorsqu’il reprend ses Ménines pour en faire du Picasso ! C’est le processus même de l’art. On peut même penser que l’irrespect pour lui aurait été de représenter Staline en grand uniforme. Il n’aurait pas pu s’empêcher de le ridiculiser, non parce qu’on n’aurait pas reconnu Staline, mais parce qu’on n’aurait pas reconnu Picasso.

— En écrivant ce petit livre, qu’as-tu voulu dire sur le mouvement communiste français et international de la première moitié des années 1950 ?

La vérité est que j’ai d’abord et surtout voulu raconter une histoire. Ce petit livre est pour l’essentiel un récit : le récit de ce scandale. Cette histoire m’a longtemps fasciné. Je connaissais le texte d’Aragon À haute voix, lu dans une revue d’histoire éditée par le PCF dans les années 1970. je voulais en savoir plus, en connaître les tenants et les aboutissants. Il y a plus de quarante-cinq ans que j’attendais de trouver en librairie une synthèse de cette affaire du portrait de Staline par Picasso, et j’ai fini par être conduit à la tenter moi-même.

Mais une anecdote n’est jamais détachable de son contexte, que ce soit pour la comprendre ou pour la raconter. Il fallait bien se plonger dans cette époque de guerre froide et de stalinisme triomphant. Et elle a à plus de soixante-dix ans de distance des aspects assez exotiques. On a un peu oublié cette ambiance de guerre froide et de tensions. Le moment précis de cette affaire est singulier. C’est l’époque de la guerre froide dans ses moments les plus chauds, où le risque de guerre apparaît extrêmement présent. Les États-Unis menacent d’utiliser l’arme nucléaire en Corée et y utilisent des armes bactériologiques. La France s’enlise dans la guerre d’Indochine ; la répression sociale et politique y atteint des niveaux aujourd’hui oubliés.

En URSS, le « complot des blouses blanches » qu’accompagne une vague d’antisémitisme de grande ampleur symbolise un pic de terreur dans les derniers feux de la dictature stalinienne, imprégnée de paranoïa destructrice dans une société bloquée. Dans un monde coupé en deux, la fin de règne shakespearienne de Staline passe inaperçue pour la grande masse des communistes. Les contrastes sont trop accusés pour que cette semi-cécité soit atténuée : ils voient s’affronter sans nuance le bien et le mal, sous la conduite d’une direction affaiblie et désorientée parant au plus pressé dans la caricature.

L’affaire du portrait de Staline semble dans cette conjoncture une expérience de laboratoire : le lieu où se condensent à l’état chimiquement pur les caractéristiques d’un parti stalinien, dans lequel la parole de la direction est spontanément admise comme l’expression du juste et du vrai, autour de laquelle il est naturel de serrer les rangs et de faire front. Le culte des idoles bat son plein.

Le livre n’évoque que de façon incidente l’affaire de l’éviction, l’année précédente, d’André Marty. Il se termine avec celle de Lecœur : deux dirigeants de premier plan exclus à deux ans d’intervalle. S’agissant de la chute de Lecœur, le livre donne quelques éléments dans la mesure où il est l’un des grands organisateurs de l’affaire, que Thorez présentera rétrospectivement comme cause essentielle de sa mise à l’écart. Et si les choses sont en réalité plus complexes, il est certain qu’elle y a joué son rôle.

À travers le récit de cette affaire, le petit bout de la lorgnette met en évidence des questions de rivalités, de querelles personnelles, de rituels désormais désuets, de jalousies et de rancunes, de mesquineries diverses, d’aveuglements, de certitudes fragiles et opposées. En élargissant la focale et au-delà de ses aspects ridicules et grotesques apparaît le portrait d’une époque, d’un système, d’une culture particulière ; des mœurs et usages dans un parti communiste en pleine guerre froide, où au milieu de combats politiques dans lesquels se jouait le sort de l’humanité, on a pu des semaines durant s’acharner sur un grand écrivain et un grand artiste, tous deux membres du Parti, et discuter à longueur de pages de l’art, de ses fonctions, de ses formes.

La petite histoire est ainsi le portrait d’une histoire plus grande, et à mesure que la première s’estompe, la seconde s’ouvre et se dévoile. C’est toute l’ambition de ce livre.