Dans un contexte où la course aux armements a repris avec une vigueur sans précédent à l’échelle internationale, le scandale des F35 et l’initiative populaire fédérale de l’UDC sur la neutralité armée, remettent la question de l’armée et du militarisme au centre du débat politique suisse. Pour contribuer à la discussion en cours, notre site a jugé utile de reproduire le chapitre 2 du livre de Jean Batou, Nos années 68 dans le cerveau du monstre (Vevey, édition de l’Aire, 2018, pp. 55-85), intitulé « La Suisse est une armée », qui revient sur le mouvement antimilitariste des années 68.

N.B. Ce chapitre cite une série de témoignages d’époque. L’acronyme SHO renvoie à des entretiens réalisés dans le cadre de séminaire universitaire d’histoire orale, réalisés à par des étudiant·es de l’Université de Lausanne en 1998, 2006 et 2007, sous la direction de l’auteur. L’acronyme Aehmo se rapporte aux témoignages d’anciens membres de la Ligue marxiste révolutionnaire (LMR), recueillis en 2016 et disponibles en ligne sur le site aehmo.org. Les originaux français sont signalés par Aehmo-Fr ; ceux traduits de l’allemand le sont par Aehmo-Al.

* * *

Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités rejettent la perspective d’une politique de détente et de paix, fondée sur l’interdiction des armes nucléaires et le développement du service civil, considérée comme démoralisante, inspirée par les communistes, portée par l’ennemi intérieur, et donc unschweizerich. Malgré deux phases de recul, durant la guerre de Corée (1950-53), et dans l’année qui suit l’invasion de la Hongrie par le Pacte de Varsovie (octobre 1956), cette option pacifiste est pourtant au cœur d’une résistance à la politique officielle, impulsée par le Parti suisse du Travail (avant 1951), puis par les socialistes de gauche et des cercles chrétiens (dès 1958). Elle finira par se rassembler au sein du du Mouvement suisse contre l’armement atomique, qui lance une initiative populaire, en 1958. Elle favorise le premier essor de revues non conformistes en Suisse romande, suscitant des débats au sein d’un Parti socialiste (PSS), dont les directions plébiscitent la hausse des dépenses militaires et l’acquisition de l’arme atomique, décidées par le Conseil fédéral, en 1958.

De la diffusion tous ménages du Livre su soldat, en 1959, à celle du Livre de la Défense civile, en 1969, le Conseil fédéral et la hiérarchie militaire n’ont pas changé la tonalité de leur discours. Toutefois, la défense spirituelle de guerre froide passe de plus en plus mal dans les secteurs jeunes et urbains de la population. L’institution militaire est en crise, en raison notamment de l’impact de l’anticonformisme culturel, du succès des Marches de Pâques, et du nombre croissant d’objecteurs de conscience. C’est sur ce terrain miné qu’intervient l’explosion de 1968, dont les porte-parole ciblent l’armée comme institution de classe, dont il s’agit de saper la crédibilité en manifestant contre son omniprésence au sein de la société civile, en contestant son rôle répressif, en particulier sur la question du Jura, mais aussi en défendant les droits des objecteurs de conscience. De nombreux mémoires de licence et publications ciblent dès lors les interventions de la troupe contre les mouvements sociaux du passé, de la grève générale de 1918 à la répression sauvage de la manifestation antifasciste du 9 novembre 1932, à Genève.

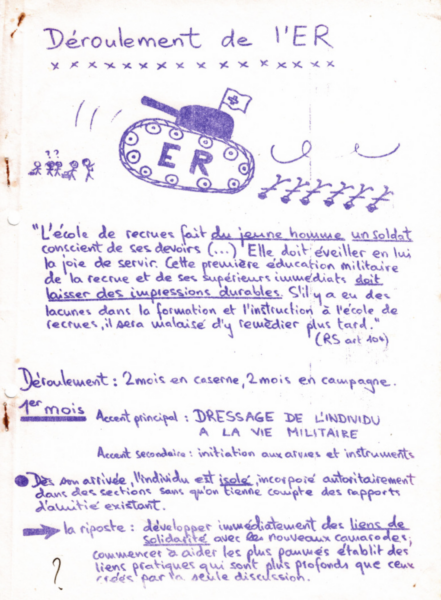

Les années 70 sont celles de la formation de comités clandestins au sein de l’armée, qui rédigent et diffusent des journaux de casernes et des tracts. Ils s’efforcent de se coordonner au niveau national pour contester la discipline militaire et faire avancer les droits des soldats. Afin de mieux cerner les contours de cette expérience, je donnerai la parole à des témoins qui l’ont portée et en expliquent le déroulement. Durant la première moitié de cette même décennie, les objecteurs politisent leur combat et leur nombre continue à augmenter rapidement, avant de subir, dès 1975, la concurrence directe des comités de soldats.

Toutefois, au début des années 80, les condamnations pour refus de servir explosent à nouveau, dans un contexte international marqué par des mobilisations pacifistes de masse contre l’installation de vecteurs nucléaires US en Europe. En même temps, l’introduction du suffrage féminin, en 1971, a commencé à miner l’idéologie helvétique du citoyen-soldat, préparant les esprits à la bataille pour la suppression de l’armée, que portera l’initiative du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), dès 1986.

Être ou ne pas être une puissance nucléaire ?

Dès 1945, les idées pacifistes jouissent d’une certaine popularité parmi les cercles religieux regroupés au sein du Conseil suisse pour la Paix (CSP), favorables à l’adhésion de la Confédération à l’ONU et à l’introduction d’un service civil. Cohérent avec cette vision, le protestant René Bovard, premier lieutenant pendant la Seconde Guerre mondiale et animateur de la revue antifasciste Suisse Contemporaine (1941-49), est condamné, en 1947, pour refus de servir. La même année, des intellectuels allemands et suisses, comme Berchtold Brecht et Max Frisch, lancent ensemble à Zurich un Manifeste pour la paix. En 1950, deux cent cinquante mille Suisses signent l’Appel de Stockholm du Mouvement des partisans de la paix, qui exige « l’interdiction totale de l’arme atomique ». Il est porté par des compagnons de route du PST, parmi lesquels, l’helléniste André Bonnard, la chimiste Gertrud Woker, le docteur Hans von Fischer, le journaliste Hugo Kramer et l’instituteur Arthur Villard. On y trouve même le paraphe du comédien genevois Michel Simon. Pour autant, le PSS interdit à ses membres de le signer, et certains chrétiens le boudent, parce qu’ils le considèrent comme une manœuvre opportuniste en faveur de l’URSS.

Après une longue éclipse pendant la guerre de Corée, le mouvement pacifiste relève la tête en 1954, en particulier en Suisse romande, dans le sillage de l’initiative dite de « l’œuf de colombe », lancée par l’auteur et humoriste Samuel Chevallier, soutenu par son homologue, plus jeune de dix ans, Jack Rollan. Celle-ci plaide pour une réduction de moitié des dépenses militaires sur un an, ainsi que pour l’affectation des sommes ainsi épargnées à des travaux de reconstruction à l’étranger et à des œuvres en faveur de l’enfance. Pourtant, cette proposition sera combattue frontalement par le Parti socialiste au nom des impératifs de la défense nationale, avant d’être finalement invalidée par les Chambres, au prétexte qu’elle ne respecte pas l’unité de la matière. Les tentatives successives du même auteur seront finalement abandonnées à l’automne 1956, après l’invasion de la Hongrie par les chars du Pacte de Varsovie. Pour autant, en cette même année, comme en témoigne le Journal de Genève, les objectifs jugés trop astreignants de la défense nationale sont rejetés par une partie croissante de la jeunesse, de plus en plus hostile à la mentalité de « réduit ».

En décembre 1958, le film de Stanley Kubrick, Les sentiers de la gloire, qui met en scène un refus d’ordre collectif en France, dans les tranchées de 1916, et dépeint le sinistre sort de trois inculpés, fusillés pour l’exemple, est interdit par les autorités fédérales. [1] On ne s’en étonnera pas, dans un pays où quatre parlementaires sur dix ont un grade d’officier. L’année suivante, alors qu’une grande controverse sur l’achat de chars et d’avions de combat habite encore les esprits, le Conseil fédéral relance activement sa propagande en faveur de la « défense nationale spirituelle » en envoyant à tous les foyers la 2e édition du Livre du soldat, qui place l’armée au centre d’une vision ultraconservatrice de l’ordre social :

« Nulle part comme chez nous, vie civile et vie militaire ne sont pareillement mêlées dans le train-train quotidien. L’enfant regarde avec intérêt le sac et le fusil du papa suspendus au galetas. […] À l’occasion de chaque fête, l’armée est présente dans les cortèges, dans les églises et dans les temples, sur les places publiques. […] Les soldats-citoyens s’exercent au tir en civil. C’est grâce à cette préparation militaire constante, qui tient en haleine tous les citoyens, que notre milice peut remplir la tâche d’une armée de métier. […] Comment ne pas souligner les heureux effets de l’éducation militaire sur le peuple tout entier ? » [2]

Dans un contexte marqué par l’Appel d’Oslo d’Albert Schweitzer contre les essais nucléaires (avril 1957), de même que par les grandes mobilisations « contre la mort atomique » en Angleterre et en Allemagne, des socialistes de gauche comme Karl Dellberg (VS), Fritz Giovanoli (BE) et Jules Humbert-Droz (NE), avec le soutien du président du Syndicat des services publics, Max Arnold, du théologien bâlois Karl Barth, et du militant trotskiste zurichois Heinrich Buchbinder, fondent le Mouvement suisse contre l’armement atomique, le 18 mai 1958. Deux mois plus tard, le Conseil fédéral, soutenu par le président de l’Union syndicale suisse Arthur Steiner, annonce officiellement sa volonté de doter la Suisse de l’arme nucléaire, un projet auquel il travaille depuis 1945, en lien notamment avec la firme Brown Boveri. En réaction à cette prise de position, dès 1959, une initiative constitutionnelle est lancée par le Mouvement antiatomique, à laquelle se rallie le Conseil suisse pour la paix, qui vise à proscrire la fabrication, l’importation et l’usage de la bombe. Les femmes y jouent un rôle significatif, dans un pays qui vient de leur refuser le droit de vote, en récoltant aussi des signatures sur une pétition parallèle.

Si le PSS refuse majoritairement de soutenir cette initiative, et demande à ses membres de ne pas militer en sa faveur, il ne les empêche pas formellement de la signer. Fortement divisé, il va s’efforcer de sortir de l’impasse en lançant une initiative populaire rivale, qui exige seulement que l’option du Conseil Fédéral soit soumise au suffrage des électeurs. Cette proposition divise et affaiblit évidemment les pacifistes. C’est son but. Et en fin de compte, le 1er avril 1962, le texte du mouvement antiatomique est refusé par 65,2 % des suffrages, tandis que celui du PSS est rejeté, un an plus tard, le 26 mai 1963, par 62,2 % des votants.

Prenant le relais des récoltes de signatures, les marches de Pâques, dont la première se déroule en 1963 entre Lausanne et Genève, vont rassembler désormais au coude à coude des militants antimilitaristes, pacifistes et tiers-mondistes, qui préparent sans le savoir les futures mobilisations des années 1968.

L’esprit de guerre froide commencerait-il à nourrir la révolte qu’il prétend endiguer ? Certains libéraux s’en émeuvent : dans un discours prononcé en 1961 devant un parterre officiel, l’historien Hans Rudolf von Salis, président de Pro Helvetia, critique ainsi un anticommunisme obsessionnel, qu’il juge contre-productif, et qu’il associe à la « triste mentalité […] [qui] stigmatise comme ennemi de l’État quiconque s’éloigne de la manière de penser exigée ». [3] Le témoignage de Pierre Frey en fournit un exemple vivant :

« Le premier 1er mai auquel j’ai assisté, j’étais encore élève à l’école de commerce, c’était pour la seule et unique raison — nous étions en 66 ou 67 — qu’on m’avait interdit de sortir, parce que “les rouges” étaient supposés tenir la rue. Mais c’était très excitant et très intéressant, et ça ne pouvait pas être mal, puisque ma famille pensait que c’était la pire des choses. C’est aussi bête que ça, mais c’est réellement ça, j’y ai bien réfléchi. » (SHO, 1998).

En 1964, l’Exposition nationale de Lausanne reflète bien l’ambiguïté de la Suisse officielle, qui rend toujours hommage à la défense nationale et chante les louanges du progrès technologique.

Toutefois, le grand sondage-enquête auprès des visiteurs, auquel rêve le metteur en scène Charles Apothéloz, n’est pas rejeté en bloc, mais expurgé : des questions sur l’objection de conscience, sur l’arme nucléaire, sur la semaine de 40 heures, sur l’interruption de grossesse, ou sur le droit d’établissement des étrangers sont retirées. Tout juste a-t-on laissé passer cette interrogation chargée d’ironie : « Peut-on être un bon Suisse et se lever à 9 heures du matin ? ».

Durant cette période, répondant à des préoccupations du même type, les suppléments littéraires des grands quotidiens commencent timidement à s’ouvrir aux écrivains critiques. Dès 1959, l’absurdité de l’ordre pénal avait été stigmatisée par Henri Debluë, dans Force de loi, qui rappelait les deux dernières exécutions capitales, survenues en 1939 et 1940, après que le corps électoral s’était prononcé, en 1938, pour l’abolition de la peine de mort, simplement parce que la nouvelle disposition n’était pas encore entrée en vigueur officiellement. La même année, avec Je, Yves Velan décrivait le caractère quasi totalitaire de la société helvétique. Un peu plus tard, Bernard Liègme interrogeait son repli sur elle-même, dans Les Murs de la ville (1961), tandis que Friedrich Dürrenmatt s’en prenait aux périls de la guerre froide, avec Les Physiciens (1962). [4]

Dès 1963, une poignée d’intellectuels non conformistes, emmenés par Paul Ignaz Vogel, un jeune homme de 24 ans, licencié en sociologie, mettent sur pied la revue Neutralität, qui se signale par son rejet des clés de lecture du monde de la guerre froide. Sa ligne éditoriale met en cause la défense spirituelle, l’anticommunisme réflexe, la chasse aux sorcières, les interdictions professionnelles et l’ostracisme social visant ceux qui pensent autrement. Ses collaborateurs réguliers, humanistes de gauche ou marxistes, écrivains ou journalistes, ne sont le plus souvent affiliés à aucun parti. Ils se veulent critiques par rapport à l’orientation consensuelle du PSS et à son intégration dans les institutions, comme ils rejettent l’héritage stalinien du Parti suisse du Travail. Leur regard va séduire une jeunesse universitaire gagnée par les idées non conformistes, à tel point que son tirage atteint 6 000 exemplaires.

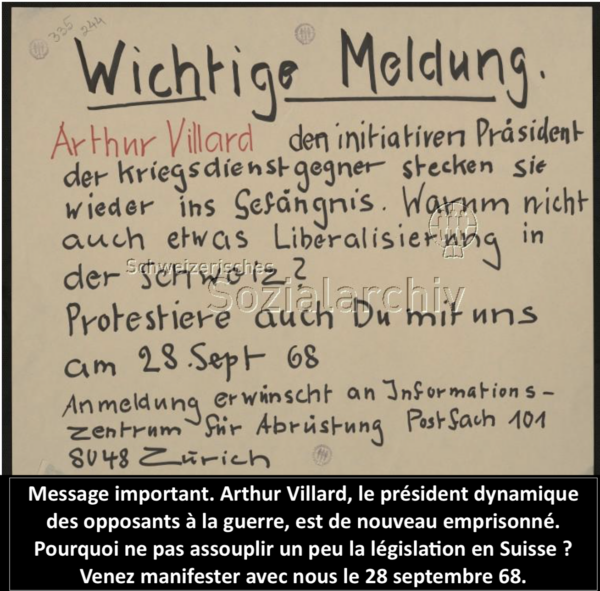

Dès le milieu des années 60, l’institution militaire traverse une sérieuse crise. Le nombre d’objecteurs de conscience croît rapidement — de 22, en 1956, à 36 en 1960, à 77 en 1965, et à 133, en 1969. [5] Condamnés à des peines de prison, ils revendiquent la possibilité de faire un service civil, soutenus par la section suisse de l’Internationale des résistants à la guerre (IRG), qu’anime notamment le socialiste chrétien biennois Arthur Villard.

En même temps, de 1964 à 1966, le Département militaire fédéral (DMF) est secoué par un grave scandale relatif aux coûts d’acquisition (majorés de 66 %) de cent chasseurs Mirage, qui va forcer le conseiller fédéral radical vaudois Paul Chaudet à renoncer à briguer un nouveau mandat. En juin 1967, quatre résistants à la guerre sont brutalement interpellés par la police — une jeune fille a une cheville fracturée —, alors qu’ils distribuent un tract devant le Palais de Beaulieu à Lausanne, à l’occasion d’une réunion d’officiers en faveur de la défense spirituelle.

Quand « l’ennemi intérieur » se réveille

En mai 1968, les Journées de la défense nationale, organisées par la Société militaire genevoise, mettent le feu aux poudres. Le 14, une manifestation d’un millier de jeunes gens sur la place Neuve s’achève par des affrontements avec la police. Le ton et les préoccupations du tract d’appel tranchent nettement avec ceux de la période précédente : « Notre armée, proclame-t-il, est l’instrument de la classe au pouvoir, c’est-à-dire du grand capital ». Invoquant la « défense spirituelle », la Société suisse des officiers vise en réalité l’« ennemi intérieur » : les communistes, les séparatistes jurassiens, les opposants à la guerre atomique et les objecteurs de conscience. Quelques jours plus tard, le Conseil fédéral réaffirme sa conception de la « défense globale », qui repose sur trois piliers : la « défense militaire », la « défense civile » et la « défense spirituelle ».

Le 18 octobre 1968, sous le titre « Fusils chargés dans le Jura », l’écrivain et journaliste alémanique Peter Bichsel dénonce, dans la Weltwoche, la discrète mise sur pied d’un régiment d’infanterie soleurois contre les autonomistes jurassiens. Mieux, 31 officiers jurassiens s’insurgent contre l’établissement d’un « système de piquet renforcé, avec distribution de munition de guerre » (Journal de Genève, 14 et 15 nov. 1968). Ces révélations font sensation, et forcent le Conseil fédéral à se justifier. Depuis 1964, il travaille à la mise sur pied d’une police mobile intercantonale (PMI) de 600 hommes qui nécessite l’adhésion des cantons à un concordat, que les Chambres viennent d’approuver. En réalité, les premières réflexions sur la nécessité d’une telle force ont débuté après l’incident tragique de mars 1962 — Un fusilier affecté à la protection d’une délégation du FLN algérien avait abattu par erreur un gendarme vaudois au Signal de Bougy (Journal de Genève, 28 nov. 1968).

Dans son message visant le financement de la PMI, le gouvernement précise :

« N’oublions pas qu’il est irrationnel de faire intervenir l’armée plutôt que la police pour remplir des tâches de service d’ordre. […] L’intervention militaire entre principalement en ligne de compte quand il est nécessaire de réprimer une insurrection organisée et généralisée. » [6]

Ce projet échouera cependant, en décembre 1970, face à une coalition de la gauche et des milieux fédéralistes, qui font aboutir plusieurs référendums cantonaux contre la ratification de ce concordat. À Genève, le rejet est massif (64 % des votants).

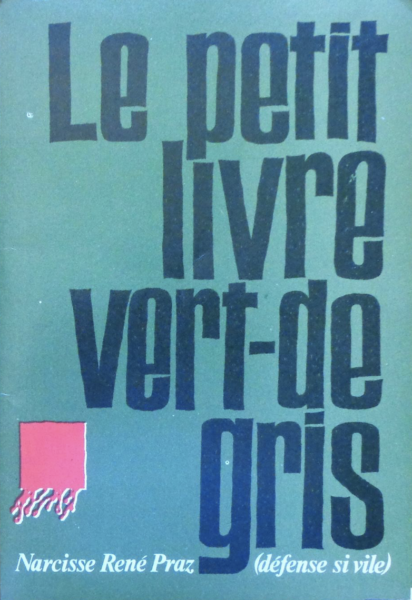

En 1969, le Département de Justice et Police diffuse à tous les foyers son « petit livre rouge de la Défense civile », qui perpétue le discours caricatural de guerre froide. Violemment contesté, il suscite des manifestations. En 1973, le libre penseur valaisan Narcisse Praz y répond avec son Petit livre vert-de-gris (Genève, éd. Adversaire), un pamphlet antimilitariste qui sera diffusé à plus de 10 000 exemplaires.

Le 31 mai 1969, à Berne, un rassemblement de 500 jeunes, à l’appel d’un Comité contre la répression militaire et policière, dénonce pêle-mêle les sanctions infligées à deux soldats de Savatan (VS), le déploiement de troupes armées dans le Jura, l’expulsion de travailleurs étrangers et la PMI. En octobre de la même année, cinq élèves de l’École normale de Hitzkirch (LU) sont punis pour la diffusion d’un tract lors d’une démonstration de l’École de recrues san[itaires] 240 : il leur est imposé deux années probatoires, après l’obtention de leur diplôme d’instituteur, pour pouvoir solliciter leur nomination en tant que fonctionnaire (Journal de Genève, 14 oct. 1969).

Largement décriée, la hiérarchie militaire s’efforce de mettre à jour sa conception de la discipline. C’est l’objectif du Rapport Oswald (1970), qui prône le passage d’une soumission subjective (obéissance aveugle à son supérieur) à une soumission objective (exécution des ordres), sans pour autant chercher à convaincre les jeunes qui s’opposent de plus en plus nombreux à l’armée :

« Les réformes récentes, note la Base antimilitariste (BAM) [un groupe ad hoc] (…) visent essentiellement à atténuer l’aspect formel du commandement. (…) On ne dit plus “À vos ordres, mon capitaine !”, mais “Compris, capitaine !” » (Tout Va Bien, nov. 1972).

Désormais, les officiers acceptent parfois le débat avec de jeunes opposants, souvent sans grand succès d’ailleurs. Pierre-Yves Oppokofer a assisté à l’un d’eux :

« En 1970, un défilé militaire est organisé à La Chaux-de-Fonds, sur l’avenue Léopold Robert. Un groupe de gymnasiens de dernière année décide de protester avec des pancartes. Un autre groupe de droite, beaucoup moins fourni, soutient le défilé. L’atmosphère est tendue en ville. En fin d’après-midi, un débat contradictoire est organisé dans une salle du quartier des Forges. Un gymnasien de dernière année tient tête à un officier supérieur. » (Aehmo-Fr, 2016).

Dans le même sens, l’initiative dite « de Münchenstein », qui réclame en termes généraux l’établissement d’un service civil, est lancée en septembre 1970, et déposée en janvier 1972. Approuvée par les Chambres en 1973, elle sera cependant rejetée en votation populaire, quatre ans plus tard, en partie par des citoyens qui refusaient la solution proposée sans s’opposer au service civil. Pour Friedrich Dürrenmatt (1990), les objecteurs ont bien été les « dissidents suisses », raison pour laquelle nous devons exiger aujourd’hui leur pleine réhabilitation. Cela n’empêche pas l’état-major de continuer à concevoir des exercices provocateurs, comme celui proposé en 1971 au bataillon de fusiliers 75, que dénonce la BAM, sur le thème : « Contrôle d’une manifestation publique groupant de jeunes chevelus portant moustaches et barbes » (Journal de Genève, 9 déc. 1972).

En lien avec les sentiments pacifistes et antimilitaristes, le souvenir des événements de novembre 1932 à Genève, où l’armée, appelée en renfort par les autorités cantonales pour protéger un meeting d’extrême droite, auquel participe d’ailleurs un conseiller d’État, a ouvert le feu sur la foule, tuant 13 personnes et en blessant une centaine, débouche aussi sur une commémoration mouvementée, dont je garde un vif souvenir. [7] Dès 18 heures, 3 000 manifestants défilent dans les rues de Genève, de la place Neuve aux Eaux-Vives, à l’appel de la gauche extra-parlementaire, en scandant : « Guerre à l’armée des patrons ! », « À bas les tribunaux militaires, tribunaux d’exception ! », etc. Elle diffuse aussi à tout va des publications antimilitaristes : Tout va Bien, La Pilule, La Brèche (organe de la Ligue marxiste révolutionnaire — LMR) et La Taupe (bulletin de son organisation de jeunesse), qui met ainsi en cause la défense nationale :

« La défense de la patrie ne prendra un sens que lorsqu’il s’agira de défendre une autre patrie que celle des bourgeois, celle que les travailleurs auront réalisée en s’emparant du pouvoir » (numéro spécial, nov. 1972).

La manifestation se heurte à plusieurs reprises à un groupe de jeunes militants d’extrême droite, de même qu’à « une poignée de militaires en civil, manifestement commandés par un officier supérieur connu » (Journal de Genève, 10 nov. 1972). Il s’agit du major Roland Troyon, alors âgé de 48 ans, chef du Service de sécurité de l’aéroport, candidat du parti Vigilance (droite conservatrice et xénophobe) au Conseil des États en 1967. Les contre-manifestants jettent de la peinture sur le défilé à la rue de la Corraterie, provoquent une brève rixe à la place du Molard, et allument des fumigènes à Longemalle pour signifier qu’ils ne désarment pas. Un tract signé du Nouvel ordre social dénonce encore l’attitude d’une gauche « qui cherche à dissimuler sous un faux jour le véritable visage des événements […], où la troupe ayant été malmenée et acculée au Palais des expositions fit feu après les sommations réglementaires » (souligné par la Tribune de Genève, 10 nov. 1972).

Le même jour, le Parti socialiste (PS), le Parti du Travail (PdT) et les syndicats, galvanisés par la signature du Programme commun de l’Union de la gauche en France, quatre mois auparavant, convoquent pour la première fois un meeting commémoratif unitaire. Un public nombreux y assiste, à la Salle du Faubourg : René Carron, pour la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB), Louis Piguet et Michel Jörimann, pour le PS, et Jean Vincent, pour le PdT, évoquent le souvenir des « luttes antifascistes » des années 30. La gauche parlementaire et le mouvement syndical ne mettent pas en cause la nécessité d’une armée, mais elle revendique sa démocratisation. L’hebdomadaire socialiste indépendant Domaine Public constate ainsi, qu’au chapitre des « Droits et devoirs particuliers du citoyen-soldat », le Règlement de service n’évoque guère que des devoirs (n° 201, nov. 1972).

« La révolte de Mai 68, se souvient Lucien Tronchet, en 1979, a donné envie à plus d’un étudiant d’en savoir davantage sur l’histoire de son canton ». En 1969, Gérald Crettenand est ainsi le premier mémorant à revenir sur Les événements du 9 novembre 1932 dans son travail de licence. L’année suivante, Arlette Avidor, Diane Soutter et Christine Josso élargissent le propos avec : Genève socialiste, 1933-1936 — Trois années de lutte de Léon Nicole face à la haute finance. Enfin, en septembre 1972, Frédéric Gonseth publie sa propre recherche sur la fusillade de Plainpalais et son contexte social et politique, qu’il sous-titre : L’armée au service du capital. Alors qu’il fournit sans doute l’une des principales contributions des années 1968 à la compréhension du 9 novembre 1932, son travail de licence est refusé par la Faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne (communication de l’auteur).

La même année, la LMR édite aussi un recueil de textes du mouvement ouvrier contre la défense nationale, qui reprend notamment deux papiers de position d’un petit groupe trotskiste, la Marxistische Aktion der Schweiz, datés respectivement de 1938 et de 1940. [8] Le tome 3 des Mémoires de Jules Humbert-Droz, portant sur les années 1931 à 1941, est enfin disponible. À Genève, le Département de l’instruction publique (DIP) organise un séminaire afin « de confronter les faits aux versions de la presse de l’époque ». L’année suivante, un auteur dramatique bâlois, Erich Holliger (1973), compose une pièce de théâtre sur le procès de Nicole et de ses camarades (en mai 1933) afin de lancer le débat sur ce « thème tabou » de l’histoire suisse. En 1974, Richard-Olivier Gautier s’intéresse au mouvement des Équipes, une formation de l’extrême droite genevoise des années 30, favorable à un régime autoritaire et corporatiste, à propos de laquelle il a recueilli les confidences de témoins importants de l’époque, comme Théodore de Gallatin ou Raymond Burnat.

Le 1968 des casernes

Depuis 1970, les abandons de poste et refus d’ordre se multiplient. Le 18 octobre 1970, le colonel William Lenoir, ancien caporal de la compagnie Burnat qui, au soir du 9 novembre 1932, avait reçu l’ordre d’ouvrir le feu devant le Palais des expositions, préside le Tribunal de Division II à Lausanne. Il condamne un canonnier à deux mois et demi de prison pour « désertion ». Le prévenu refuse toutefois de quitter la salle d’audience, soutenu par un groupe de sympathisants, et trois gendarmes ne parviennent pas à l’en expulser : il faudra poursuivre les auditions en sa présence. Un autre soldat est condamné à un mois de détention pour « insoumission intentionnelle » (Journal de Genève, 22 oct. 1970). En juillet 1970, sous pression des sentiments de la jeunesse, le congrès socialiste de Bienne adopte une motion visant à réduire le budget militaire de 20 %. Son président, Arthur Schmid, se démarque pourtant de cette position qu’il juge « trop schématique », et confie au Journal de Genève que la fraction parlementaire du PSS ne la présentera sans doute pas aux Chambres (14 juil. 1970).

En novembre de la même année, le deuxième numéro du journal alternatif saint-gallois Roter Gallus, est illustré par un tank arborant la croix suisse, accompagné d’une légende adaptée librement d’un texte de Wolgang Borchert : « Toi, homme du village et homme de la ville. Lorsqu’ils viendront demain avec leur ordre de marche, une seule chose : non ! ». Cette feuille sera saisie par la justice, puis le procureur de la Confédération s’emmêlera, si bien que son rédacteur, Christian Schmid, sera condamné à une semaine de prison avec un sursis sur deux ans et à 1400 francs d’amende. [9]

L’année suivante, le Kritisches Forum diffusera un tract au premier jour de l’École de recrues d’hiver de Winterthur, dont l’auteur rapporte qu’il n’aura guère d’écho. Il relève cependant, non sans amusement, que le futur conseiller fédéral UDC Ueli Maurer, qui faisait ses premières armes dans cette école, a dû le recevoir (F.M., Aehmo-Al, 2016).

L’année 1972 est marquée par une explosion de luttes au sein même de l’armée. Le 17 juillet, plusieurs rédacteurs de la revue Offensiv — organe de l’Internationale des résistants à la guerre (IRG) — sont arrêtés à Zurich. Jean-Michel Berthoud se souvient que c’est le moment choisi par le colonel Pierre Hirschy, chef de l’instruction, pour ordonner l’interdiction de « toute action politique et de toute forme d’auto-organisation des soldats » (Aehmo-Al, 2016). En fin d’année, le journaliste Michel Bättig consacre une série de quatre articles à ce qu’il nomme le « Mai 68 des casernes ». L’armée a « en face d’elle des militants intelligents, logiques, sûrs d’eux, relève-t-il […] alors [qu’elle] semble atteinte d’une forte migraine » (Journal de Genève, 11 déc. 1972).

Sa description des événements de l’été est éloquente : des soldats de l’École de recrues san[itaires] 239 de Lausanne ont lancé des fusées des fenêtres d’un dortoir ; un adjudant est arrivé sur les lieux et s’est fait traiter de nazi, alors que la chambrée entonnait l’Internationale ; deux compagnies seront déplacées à Glaris. À Genève, malgré l’arrestation de quatre meneurs de l’École de recrues P[rotection] A[érienne] 246, et de quatre personnes qui distribuaient des tracts devant la caserne, 113 hommes signent une lettre ouverte réaffirmant « leur solidarité totale avec les civils et les soldats arrêtés ». [10] Même le Times de Londres en parle… (Journal de Genève, 7 déc. 1972 ; Tout Va Bien, nov. 1972).

Les activités antimilitaristes au sein de l’armée vont continuer jusqu’à la fin de la décennie, avec un pic au milieu de la période. Elles donnent naissance à une coordination nationale des comités de casernes (réunions à Olten). Comme l’atteste Jean-Michel Berthoud de Zurich, engagé en première ligne, les comités de soldats essaiment alors dans un nombre important de casernes, avec un appui dans les villes, auquel les jeunes femmes participent en nombre :

« Avec des camarades du RGB [Revolutionäre Gruppe Basel], j’ai fondé un comité de soldats à Bâle en 1973. Avec le soutien de la RAZ [Revolutionäre Aufbauorganization Zürich] et de membres du Conseil pour la paix, grâce à une tournée en Suisse alémanique, nous avons promu l’idée des comités de soldats. Malgré la répression de la justice militaire, des comités se sont formés dans les grandes villes, qui pouvaient débattre et faire le bilan de leurs engagements et de leurs actions en “coordination nationale”. Le point culminant a été la récolte de signatures en faveur de la pétition contre l’obligation de grader. Elles ont pu être recueillies dans plus de la moitié des écoles de recrues […], ce qui témoigne de la diffusion des comités et de l’auto-organisation des recrues au sein de l’armée. » (Aehmo-Al, 2016).

Pierre-Yves Oppikofer (de Neuchâtel), explique que ces tentatives donnent l’occasion aux militants de tester la popularité de leur travail d’opposition au sein de l’armée, de même que l’aptitude des comités de soldats à rédiger et à diffuser des tracts et des journaux devant les casernes :

« L’organisation clandestine de l’antimilitarisme au cœur de l’armée, de plus dans le contexte de la guerre froide, fut sans doute une expérience très formatrice. C’était l’occasion de tester in vivo notre capacité à organiser de jeunes soldats, et également de mettre à l’épreuve notre propre détermination et capacité d’endurance sans nous laisser broyer par la machine militaire et la volonté des officiers de nous écraser. […] Il s’agissait de combiner des formes de résistance passive, si possible collectives, avec des formes de résistance active (refus d’ordres collectifs), et de saisir toutes les occasions pour contrer le bourrage de crâne sur la défense nationale. La confection et la distribution clandestine du journal du comité de caserne “La Vie de château” fut un instrument de ralliement à la cause du comité de caserne et d’expression de l’insoumission. » (Aehmo-Fr).

Enfin, Andreas Scheu de Zurich évoque les tribulations d’un comité de soldats, fondé en 1975, dans une École de recrues de canonniers de Sion, auquel il a participé :

« Nous commençons avec quatre contacts […] qui lient des liens d’amitié et dirigent ensemble [le comité de caserne]. Nous produisons un journal de caserne, “Le Saint grondement de canon”, et, quatre fois privés de sortie le week-end, nous organisons des actions de protestation […]. À la fin, nous sommes très bien implantés et capables d’agir. Le refus planifié d’une marche dans le territoire de la Sionne s’achève en “course d’école” dans la vallée, alors que les autres batteries marchent en haute montagne. Après une répression assez dure au début, nous avons été finalement traités avec un gant de velours. » (Aehmo-Al).

Ueli Gähler, se remémore son engagement dans le comité de soldats de Zurich, en pleine campagne contre la mise en place de la dictature militaire de Pinochet au Chili. Kurt Emmenegger explique que son refus de la guerre du Vietnam « se concrétisera, dès 1974-75, par son engagement dans un comité de soldats, et plus tard dans le Groupe pour une Suisse sans armée ». André Hoffer (de Bienne) évoque ses contacts avec le comité de soldats de Neuchâtel pour préparer son entrée à l’École de recrues de Colombier, en 1977, où il « récolte des signatures pour la pétition nationale : le billet de train à 5 francs pour tous les soldats ». Martial Gottraux se souvient enfin de sa participation à un comité de soldats, en 1978, à Bülach : « Nous avions un contact avec des militants zurichois. Nous avons distribué un journal qui a agité un peu les officiers. » (Aehmo-Fr et Aehmo-Al).

L’activité des comités de soldats ne reflète bien sûr que le volet le plus organisé des actions de résistance au sein de l’armée, qui adoptent souvent des formes plus spontanées. C’était bien sûr la règle, dans la seconde moitié des années 60, sur un mode plutôt individualiste, avant le début d’un travail politique plus structuré au sein de la troupe, où les exemples de refus d’ordre se multiplient. Vasco Pedrina, futur coprésident du syndicat UNIA, alors jeune chrétien de gauche, témoigne cependant de sa participation à un comité de soldat avant la lettre, au Tessin, dès l’été 1969 (Aehmo-Al).

Dans les années 70, lorsqu’un comité de soldats fait défaut, la résistance s’intensifie tout de même, en « semant la zizanie […] tout en “jouant collectif” » (Daniel Süri, Aehmo-Fr). Le futur journaliste de l’équipe de Temps Présent,Eric Burnand, se rappelle ainsi de « pas mal de […] grèves et de refus d’ordres » à l’École de recrues San[itaires] de Losone, en 1973, notamment d’une protestation à l’occasion du coup d’État au Chili (Aehmo-Fr). En 1974, je me souviens d’avoir interrompu un exercice de drill à la caserne de La Poyaz (FB) en faisant valoir à un sous-officier que nous n’étions pas des chiens au dressage, ce qui me valut un week-end d’arrêt… et de nombreux témoignages de sympathie. Dans le même sens, Kurt Emmenegger évoque un cours de répétition du début des années 80, où des soldats arboraient l’emblème pacifiste — « transformer les épées en charrues » — à la boutonnière (Aehmo-Al).

Le milieu des années 70 voit ainsi l’émergence d’une alternative au refus de servir, qui avait été jusqu’ici la forme dominante de l’antimilitarisme militant, qu’il soit à tonalité religieuse, éthique ou politique. Toutefois, dans la première moitié de la décennie, l’objection continue à progresser, faisant même plus que tripler, pour atteindre un premier record de 550 condamnations en 1974. Désormais, les réfractaires invoquent plus souvent des motifs politiques, et agissent collectivement. L’un d’eux s’en souvient : en 1970, « nous sommes apparus en public en déposant nos affaires militaires en vrac devant le Palais Fédéral » (Sp. U., Aehmo-Fr) Certains ne dédaignent pas d’agir au coude à coude avec les comités de soldats :

« Il y avait des convergences pour mettre en question ce qu’on appelait le militarisme : je me souviens qu’on avait fait des conférences de presse communes, le côté objecteur étant parfois […] utilisé […] par les comités de soldats, dans la mesure où les objecteurs avaient peut-être une meilleure image auprès de l’opinion que les soldats récalcitrants ; mais il y avait là des complicités et, selon les personnes, de la bonne humeur ou de la sympathie réciproque. » (M.F., SHO, 2007).

En revanche, à partir de l’année 1975, le nombre de procès pour refus de servir recule. Il oscille désormais autour de 350 cas par an, et ceci jusqu’en 1980. L’inflexion des années 1975-80 pourrait être due à la concurrence des comités de caserne. Pietro Boschetti, aujourd’hui collaborateur de l’émission Temps Présent, avoue par exemple, qu’il a été détourné de l’objection, en 1975, par l’attrait de ces comités (Aehmo-Fr). Toutefois, dès le tournant de la décennie, les résultats sont sans appel : les refus de servir atteignent un nouveau sommet, avec quelque 700 condamnations en 1982.

Les objecteurs sont abondamment évoqués par les témoins des années 68 : ils rendent généralement un hommage appuyé à leur courage, ils défendent leurs droits, même s’ils se souviennent avoir exprimé des réticences par rapport à leur individualisme, à l’élitarisme de leur démarche, voire à leur attitude narcissique. N’abandonnaient-ils pas le reste de la jeunesse à la tyrannie de la machine militaire ? Ne renonçaient-ils pas à lutter au sein de l’armée contre son utilisation pour la répression de futurs troubles sociaux ? Bien sûr, les partisans de l’agitation antimilitariste au sein de l’armée ne regrettaient pas d’avoir soutenu les déserteurs des guerres coloniales, qui avaient payé un lourd tribut à la solidarité envers les luttes du Tiers-Monde, mais ils soupçonnaient souvent les objecteurs suisses de ne se préoccuper avant tout que de leur « confort éthique » personnel (P.O., Aehmo-Fr).

La situation internationale va changer profondément, dès la première moitié des années 1980. En décembre 1979, l’OTAN décide d’installer des missiles US Pershing II et Cruise dans cinq pays européens, suscitant d’énormes mobilisations pacifistes, en Europe du Nord d’abord, en particulier en Allemagne Fédérale, puis en Europe du Sud. En 1985, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS, jouant sur la carte du désarmement. C’est dans ce contexte, au début de l’année 1986, que le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), formé en 1982, lance sa première initiative populaire, qui recueillera 35,6 % de suffrages favorables, le 26 novembre 1989. Un « vétéran » des comités de soldats témoigne de ce tournant décisif :

« À l’origine, j’étais sceptique à l’égard du GSsA, parce que je craignais un puissant plébiscite en faveur de l’armée. Lorsque j’ai constaté, durant un cours de répétition, que même les camarades que je tenais pour “apolitiques”, me réclamaient à moi, comme membre bien connu des comités de soldats, des feuilles de signatures, j’ai changé d’avis. » (Martin Wicki, Aehmo-Al).

Il n’a pas été le seul à changer son fusil d’épaule, si bien que nombre de militants soixante-huitards, à commencer par ceux de la LMR, devenu Parti socialiste ouvrier, participeront massivement à la récolte de signatures en faveur de cette initiative. Rompant dès lors avec leur vision de la décennie précédente, ils contribueront largement à son succès.

La percée de l’initiative du GSsA a été vécue comme un changement inattendu du logiciel idéologique de la Suisse. Sans en écarter les causes internationales, Joseph Lang en a proposé une lecture endogène, liée aux mutations sociétales des années 68. Pour lui, si les hommes ont pu voter en faveur du suffrage féminin en 1971, c’est qu’ils avaient commencé à se laisser pousser les cheveux… [12] En effet, dans aucune armée d’un pays démocratique, la coupe de cheveux des soldats n’avait fait l’objet de prescriptions aussi tatillonnes qu’au sein de l’armée suisse, ce qui explique qu’elle a été le point de fixation de nombreux conflits dans les écoles de recrues des années 1970. Puisque la citoyenneté helvétique était inextricablement liée au port du fusil, que chaque homme conservait chez lui au civil, le suffrage féminin devait nécessairement priver ce « privilège » de son aura initiatique. Dès lors, comme l’avaient craint depuis longtemps les officiers en charge de l’instruction, la désaffection des hommes pour l’armée a effectivement pris des proportions incontrôlables.

Notes

[1] Hadrien Buclin, « Stanley Kubrick entre la France et la Suisse. L’interdiction des Sentiers de la gloire », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2014, n°1.

[2] Albert Bachmann (dir.), Le Livre du soldat : sois vigilant et fort ; ton pays sera libre ! Berne, Office central des imprimés et du matériel, 1959.

[3] Jean Rudolf de Salis, La Suisse diverse et paradoxale, Neuchâtel, La Baconnière, 1971.

[4] À propos des prédécesseurs littéraires de 68 en Suisse, voir l’entretien avec Hans-Ulrich Jost dans Solidarités, n° 126, du 24 avril 2008, et le commentaire critique de Pierre Jeanneret dans Solidarités, n° 127, du 8 mai 2008.

[5] Guillaume Klauser, « Objection de conscience : quel impact sur la création du service civil en Suisse ? », 2014.

[6] Cité par Frédéric Gonseth, « Genève, 9 novembre 1932 : quand l’armée tirait sur la foule », Lausanne 1972.

[7] J’ai traité de ces événements en détail, 40 ans plus tard, dans un gros livre : Jean Batou, Quand l’esprit de Genève s’embrase. Au-delà de la fusillade du 9 novembre 1932, Lausanne, éd. d’En-bas, 2012.

[8] Marxistische Aktion der Schweiz, « Le problème de la ‘défense nationale’ (1938) » et « Thèses sur la situation actuelle (1940) », in : LMR (dir.). Contre la défense nationale, l’antimilitarisme révolutionnaire, Lausanne, CEDIPS, 1972.

[9] Cf. Travail de maturité de Miriam Bachmann, version PDF envoyée sur demande), ma trad. de l’allemand.

[10] Cf. brochure : Comité de soldats, Soldats en lutte : ER PA 246, été 1973, 1973.

[11] Samuel Burri, Im Willen zum Frieden sind wir uns einig, mémoire de licence, Université de Berne, Institut d’histoire, 2005.

[12] Joseph Lang, « Wehrpflicht, lange Männerhaare und Frauenstimmrecht », GSoA Zeitung, n° 142, 24 oct. 2010 (en ligne).