Le soupçon pèse sur l’art contemporain comme une épée de Damoclès : la provocation pour la provocation de certaines œuvres d’art apparaît comme un espace de liberté gaspillé, voire banal.

Julian Stallabrass, commissaire d’exposition, photographe et écrivain, est auteur de Contemporary Art : A Very Short introduction (Oxford, 2006), où il propose une analyse de la relation problématique entre le libre-échange et l’art libre, mais aussi une fantastique introduction aux clés économiques, sociologiques et politiques qui se cachent derrière un type d’art aussi incompris que, parfois, surestimé.

L’art contemporain a non seulement prétendu être explicitement politique, mais aussi clairement apolitique, et c’est dans cette tension qu’il faut penser l’esthétique et la sociologie de l’art. Après tout, l’art contemporain n’a cessé de se développer, malgré ses contradictions, et son essor ou son déclin sera tout sauf libre ou gratuit, car il dépendra en fin de compte des conditions sociales et économiques d’un monde globalisé et en pleine mutation.

Nous reproduisons ici un récent entretien qu’il a accordé à Andrés Loneña pour la revue Sin Permiso, à propos de son livre qui vient d’être traduit en espagnol.

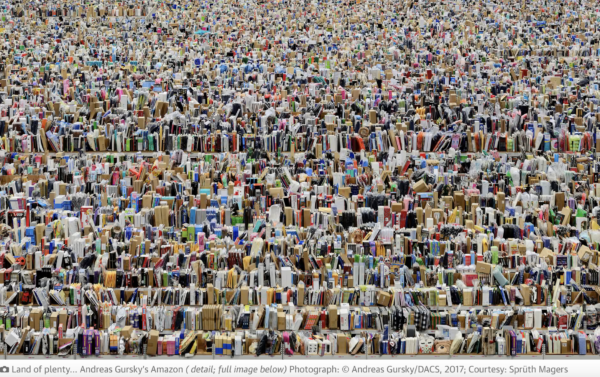

Andrés Lomeña : J’avoue que je m’attendais à une histoire aseptisée de l’art contemporain, ou à un livre qui le considère comme une simple imposture sans lien réel avec la société. Cependant, j’ai été agréablement surpris par cette histoire critique qui fait le lien avec les problèmes du monde contemporain, et c’est quelque chose que l’on peut voir dans la photographie Amazon d’Andreas Gursky. On y voit comment l’art contemporain reflète parfaitement les singularités et les mécontentements de la société. Cela n’empêche pas qu’il puisse continuer à être considéré comme un art réservé aux élites. Peut-on comprendre l’art comme un « ADN poubelle » de la mémoire culturelle, un dispositif oublié dans les musées qui pourra être utilisé à l’avenir ?

Julian Stallabrass : Lorsqu’on rédige un petit ouvrage sur un sujet aussi vaste et complexe, il faut sélectionner les informations en fonction d’une thèse principale. Je préfère être honnête avec les lecteurs et leur dire que ma vision est partiale, militante et critique. Dans le livre, je soutiens que l’idéal de l’art comme zone de liberté hors du domaine de l’argent et du pouvoir est en train d’être sapé à mesure que l’art est utilisé de manière explicite (par les milliardaires qui s’en servent pour investir et se vanter, par les grandes entreprises qui s’en servent pour redorer leur blason et par les États) ; tous érodant ce qu’ils prétendent apprécier dans l’art, ce qui en fait une autre extension sordide et vide de l’industrie culturelle. Les lecteurs peuvent bien sûr ne pas être d’accord, mais j’espère qu’ils verront au moins ce livre comme un texte informatif et intéressant.

L’art contemporain est étroitement lié aux différentes réalités sociales, même l’art qui semble ne le faire que de manière tangentielle. L’œuvre de Gursky en est un bon exemple car, contrairement à ses représentations précédentes d’usines, celle-ci montre un lieu de travail novateur où une grande quantité et une grande variété de biens sont organisés par des algorithmes et livrés par des humains contraints d’agir comme des robots, des machines qui pourraient les remplacer. Et tout cela au milieu de slogans qui font appel au travail acharné, au plaisir et à l’écriture de l’histoire. Le tableau est à la fois une photographie géante qui peut être interprétée comme une critique du monopole informatique et de tout ce qu’il implique, et une marchandise extrêmement coûteuse qui peut être accrochée au mur d’un millionnaire comme expression de son pouvoir.

J’ai eu la chance de pouvoir interroger John Sulston, qui a joué un rôle très important dans le projet de mise du génome humain dans le domaine public, sur l’ADN poubelle, cette grande quantité de matériel génétique qui est conservée mais qui n’est pas active. Il m’a répondu que ce nom était mal choisi, car il ne s’agit pas de poubelle, mais plutôt d’objets que l’on garde dans le grenier parce qu’on ne va pas les utiliser immédiatement. L’art peut agir de la même manière : pensez, par exemple, à tous ces artistes noirs chevronnés dont les œuvres ont eu peu d’impact ou ont été peu rémunérées jusqu’à la période du mouvement Black Lives Matter, où ils ont obtenu des distributeurs, des ventes, de grandes expositions et des prix.

A.L. : Votre livre rend bien compte de l’évolution des temps, comme c’est le cas avec le tableau des Guerrilla girls. De nouveaux thèmes et intérêts apparaissent, tels que le féminisme, le postcolonialisme et le changement climatique. Compte tenu du climat politique actuel, ce n’est peut-être pas le moment idéal pour exposer des œuvres d’art sur l’urgence climatique ou le racisme dans les musées de certains pays comme les États-Unis. Ou peut-être est-ce presque le contraire et que le moment populiste provoque une réaction contre-culturelle dans l’art contemporain.

J.S. : Mon prochain livre, qui est actuellement chez l’éditeur, s’intitulera Art in the Age of Populism [L’art au temps du populisme]. Il examine les formes réactionnaires et radicales du populisme politique et culturel. Il commence par s’interroger sur les raisons qui poussent les millionnaires à collectionner les œuvres de Banksy. Dans une étrange fusion entre l’élite et le goût populaire, les super-riches achètent des œuvres d’art assez populaires (souvent un produit simple, de marque et adapté aux relations publiques).

Ces personnages fabriqués présentent des parallèles inattendus avec la politique populiste, notamment à la croisée du banal et de l’extraordinaire, comme on peut le voir dans la description qu’Adorno fait d’Hitler comme un mélange de King Kong et d’un barbier de province, ou dans l’image de Donald Trump mangeant un McDonald’s dans son jet privé. Les artistes et les politiciens populistes amplifient l’ordinaire, essayant de diriger la volonté et les goûts populaires pour obtenir la célébrité et l’argent. La plupart des œuvres qui dominent le marché de l’art sont ouvertement réactionnaires, servent les préférences des riches et jouent avec leurs fantasmes nietzschéens.

Hitler vu par Adorno

« Tout en apparaissant comme un surhomme, le leader doit en même temps accomplir le miracle de paraître comme une personne moyenne, tout comme Hitler se présentait comme un composé de King Kong et du barbier de banlieue. » (Th. W. Adorno, Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda, 1951)

D’autres types d’art, en particulier ceux qui ont moins d’importance dans le monde commercial, comme l’art de rue, peuvent offrir une image plus diversifiée des personnes, enregistrer les distorsions infligées par le travail capitaliste, visualiser les différences de classe et satiriser les dirigeants autoritaires et populistes. La politique est devenue fondamentalement culturelle (on voit facilement ce que Trump a appris de Warhol en tant que personnage et dans l’art de faire de l’argent comme une performance) et une grande partie de l’art est clairement politique, que ce soit dans sa critique du pouvoir ou dans ses flatteries à ceux qui l’exercent.

A.L. : J’ai été très impressionné par le Lego de Zbigniew Libera qui montre les camps d’extermination. Je suis convaincu qu’un art contemporain similaire est en train de se développer, mais avec d’autres génocides, comme celui de Gaza.

J.S. : Mon dernier livre, Killing for Show: Photography, War and the Media in Vietnam and Iraq, examine la signification des massacres tels que ceux décrits par les médias dans les guerres où de nombreux journalistes et photographes étaient présents. Au Vietnam et en Irak, l’idée était de démontrer la puissance vertueuse de l’armée américaine et de dissuader quiconque oserait remettre en question son hégémonie mondiale.

Dans les deux cas, les États-Unis ont perdu le contrôle du discours politique, et leurs invasions se sont transformées en une poussée impériale typique vers l’extermination, non seulement des opposants, mais aussi de la base même d’où surgit cette opposition. Pour beaucoup de gens, le spectacle est devenu insupportable et a conduit à la dissidence et à la protestation. Une dialectique similaire se produit actuellement en Ukraine et à Gaza, où les envahisseurs veulent démontrer leur pouvoir de tuer et de semer la dévastation tout en niant qu’ils commettent des actes inhumains ou illégaux.

L’art a joué et continue de jouer un rôle important dans la création d’une contre-culture où les véritables horreurs peuvent être vues pour ce qu’elles sont, même si la corruption des oligopoles des réseaux sociaux a altéré l’idéal selon lequel une grande visibilité conduirait à une plus grande prise de conscience et à une opposition plus forte.

Au lieu de cela, on assiste à une exploitation émotionnelle sur les plateformes ; c’est le cas, par exemple, à Gaza, où les propriétaires et les utilisateurs tirent profit de l’indignation. Le célèbre photojournaliste palestinien Motaz Azaiza n’est que l’un de ceux qui ont déploré l’expression impuissante des émotions sur les réseaux sociaux. Ses images déchirantes s’accompagnent souvent d’exhortations à affronter la situation de front, mais celles-ci vont à l’encontre de la logique fondamentale des plateformes. Azaiza a souvent exprimé sa frustration à l’égard de ceux qui traitent Gaza comme s’il s’agissait d’un film, qui « likent » et commentent mais n’agissent pas, et à l’égard des politiciens dont la solidarité se limite à un selfie avec le célèbre photographe. Pendant ce temps, les plateformes tirent profit du spectacle du génocide.

A.L. : L’exposition de Mark Ryden dans ma ville, Malaga, a été complètement folle. Je soupçonne que Jeff Koons, Damien Hirst ou les frères Chapman vous semblent être ce qu’il y a de moins intéressant dans l’art contemporain. Grâce à vous, je connais les Book Blocs, et je les adore. Puisque cette photo montre des livres, avez-vous des recommandations à nous faire ?

J.S. : Mark Ryden est un bon exemple d’art populiste, car son œuvre est facilement reconnaissable, accessible, provocante… et très populaire. Dans le cadre de l’art populiste, il joue avec une forme calculée et altérée de nostalgie, qui comprend le kitsch, le surréalisme et des références à l’enfance. Le mélange de références familières est compensé par une attention obsessionnelle portée à la qualité de l’exécution (dans ce cas, par l’artiste lui-même et les artisans qui réalisent ses cadres élaborés, mais chez d’autres artistes, le travail est souvent sous-traité). En cela, Ryden est comme Murakami, Nara, KAWS, Koons, Philip Colbert et bien d’autres. Les amateurs savent que la personnalité de ces artistes est aussi soigneusement élaborée que leurs œuvres, mais ils choisissent quand même de s’y plonger, un peu comme les partisans avalent l’authenticité factice des politiciens populistes.

En revanche, les manifestations avec des boucliers en forme de livres sont peu coûteuses, une façon DIY de faire de la politique-spectacle. Elles ont été une réponse à la violence politique contre les manifestations anticapitalistes de Seattle, Gênes et bien d’autres endroits. Ces boucliers en forme de couvertures de livres ont été fabriqués pour protéger les manifestants et afficher les titres d’œuvres de la culture et de la pensée politique. Lorsque la police attaque, le groupe est prêt à créer des images de l’assaut contre la connaissance et la culture. En Italie, où les boucliers ont été utilisés pour la première fois, les étudiants et les travailleurs qui protestaient contre le gouvernement Berlusconi ont brandi des livres de Pétrone, Boccace et Machiavel, ainsi que des livres qui avaient été retirés des programmes d’études d’une université en crise.

Bon nombre des ouvrages que j’ai lus récemment ont beaucoup à dire sur les conditions actuelles de la culture et ses liens avec la politique, l’économie et les forces sociales. Si je devais en retenir deux particulièrement éclairants, ce serait la grande réflexion d’Enzo Traverso sur la mélancolie de gauche et l’analyse de Sianne Ngai sur les catégories esthétiques oubliées : le mignon, le farfelu et l’intéressant [cute, zany, interesting].

A.L. : Pour finir, dans ma ville, on envisage la construction d’un gratte-ciel près de la plage, conçu par David Chipperfield. Il y a une forte opposition citoyenne contre ce futur hôtel de luxe, même si on veut nous vendre le projet avec un joli rendu.

J.S. : Les citoyens ont de bonnes raisons de s’opposer à l’architecture mégalomane, ou même aux développements qui aplatissent l’espace urbain, le transformant en espaces corporatifs anonymes et surveillés pour l’extraction de revenus, généralement embellis de manière symbolique par quelques sculptures. J’ai récemment été frappé par un article d’Oliver Wainwright dans The Guardian sur le nouveau siège mondial de JP Morgan, la plus grande banque du monde, un bâtiment qui se vante de son utilisation extravagante de l’acier (un ensemble typique où la dégradation de l’environnement est le prix à payer pour la consommation ostentatoire et la vantardise). Wainwright décrit le bâtiment comme le grand patron de New York, un géant musclé et de bronze qui domine désormais la ville avec une arrogance brutale. Beaucoup d’œuvres d’art agissent de la même manière, achetées, bien sûr, par les plus riches parmi les riches.

* Cet entretien avec Julian Stallabrass a été réalisé par Andrés Lomeña Cantos et publié sur le site en ligne de la revue Sin Permiso, le 28 décembre 2025. Notre traduction de l’espagnol.

Julian Stallabrass est un écrivain, photographe, animateur, conservateur et conférencier britannique. Il est professeur d’histoire de l’art au Courtauld Institute of Art et auteur de Killing for Show : Photography, War, and the Media in Vietnam and Iraq [Tuer pour montrer : photographie, guerre et médias au Vietnam et en Irak] (Rowman & Littlefield, 2020).