Morozov soutient que les tentatives socialistes visant à s’approprier l’IA l’ont le plus souvent traitée comme les outils antérieurs de la production capitaliste : un instrument neutre que l’on pourrait simplement réorienter. Or, affirme-t-il, l’IA est en réalité une force qui façonne activement les valeurs sociales et les capacités humaines. Prenant pour contrepoint le modèle élaboré par Aaron Benanav, fondé sur des critères multiples destinés à favoriser l’engagement démocratique, il montre que même les projets socialistes les plus sophistiqués reposent encore sur une conception erronée séparant politique et technologie, héritée d’une époque où le paradigme du progrès était celui de la chaîne de montage. Cela ne suffit pas — surtout lorsqu’il s’agit de l’IA, selon Morozov : l’IA évolue par l’usage, se fond dans la culture, transforme la cognition et modifie jusqu’aux êtres humains qui cherchent à la contrôler. Il soutient que le socialisme après l’IA doit devenir un projet de worldmaking, de fabrication du monde, et produire de nouvelles formes de vie collective.

« Un socialisme à la hauteur de l’IA ne peut se replier sur une division du travail nette où la politique décide et la technologie exécute. Il doit reconnaître la technologie comme un lieu central de l’auto-formation collective. L’enjeu n’est pas d’abandonner la composition démocratique des critères, ni de romantiser le chaos. Il s’agit de construire des institutions qui considèrent l’existence collective comme un champ de lutte et d’expérimentation — un espace où de nouvelles valeurs, de nouvelles capacités et de nouvelles manières de vivre prennent constamment forme. »

L’intelligence artificielle a suscité une curiosité populaire rare. Non seulement parmi les investisseurs et ses créateurs, mais aussi parmi les personnes qui ouvrent un navigateur, tapent une question et ont le sentiment, même inexact, que quelque chose de l’autre côté réfléchit avec elles. Cette phénoménologie est importante.

Quelle que soit notre opinion sur le battage médiatique, les hallucinations ou la table de capitalisation [tableau qui détaille la répartition du capital d’une entreprise, NDT] d’OpenAI, l’IA arrive comme une technologie dont les utilisations sont découvertes après son déploiement, dont les limites sont poreuses et dont les effets secondaires apparaissent là où personne ne les avait prévus. « Génératif » n’est pas seulement un terme marketing ; il désigne une véritable instabilité.

Pour les socialistes, cette instabilité pose un défi particulier. Et leurs réflexes sont familiers : réglementer les plateformes, taxer les gains exceptionnels, nationaliser les grandes entreprises, intégrer leurs modèles dans un appareil de planification. Mais si le socialisme doit être plus qu’un capitalisme avec de plus beaux tableaux de bord, s’il s’agit vraiment d’un projet de refonte collective de la vie matérielle, et pas seulement de redistribution de ses produits, il doit répondre à une question plus difficile : peut-il offrir un meilleur mode de vie avec cette technologie que le capitalisme ? Peut-il offrir une forme de vie distincte qui vaille la peine d’être désirée, plutôt qu’une simple répartition plus équitable de ce que le capital a déjà produit ?

Dès lors que la question est posée en ces termes, quelque chose d’embarrassant apparaît. Pour une tradition obsédée par la maximisation des forces productives, le socialisme a été remarquablement rapide à mettre certaines d’entre elles entre parenthèses dans la politique. Il traite la technologie comme un kit neutre à intégrer dans de meilleures institutions une fois celles-ci créées. Prenons les chemins de fer, les centrales nucléaires ou les modèles linguistiques : si le capitalisme en fait un mauvais usage, le socialisme promet de les mettre enfin au service du bien commun. La véritable question est toutefois de savoir si même la théorie socialiste récente la plus ambitieuse échappe à cette limitation.

I.

La proposition d’Aaron Benanav en faveur d’une « économie multicritères », développée dans deux longs essais publiés dans New Left Review, fournit un cas d’étude. Son diagnostic est que le capitalisme et le socialisme d’État classique sont tous deux organisés autour d’une optimisation « à critère unique » : le capitalisme autour du profit et le socialisme d’État autour de la production brute. Cela a fonctionné, brutalement, tant que la hausse du PIB pouvait servir de justification. À l’ère de la stagnation, de la dégradation écologique et des crises du care, ce n’est plus le cas, du moins dans les pays du Nord (malheureusement, les particularités des pays du Sud figurent peu dans l’analyse de Benanav).

Celui-ci souhaite une démocratie économique qui prenne au sérieux dès le départ des objectifs multiples et incommensurables. La durabilité écologique, la qualité du travail, le temps libre et les soins sont traités comme des biens distincts qui ne peuvent être réduits à un seul indice. L’équilibre entre eux est composé et recomposé par des choix politiques explicites, plutôt que découvert par un marché ou un algorithme central.

À cette fin, il propose un système monétaire double. Les particuliers recevraient des crédits non négociables pour leur consommation personnelle et un revenu de base ; les entreprises et les organismes publics effectueraient des transactions en « points » qui ne pourraient être utilisés que pour l’investissement et la production. Les investissements ne proviendraient plus des bénéfices non distribués, mais de « conseils d’investissement » gérés de manière démocratique qui attribueraient des points aux différents projets en fonction de multiples critères.

Dans ce modèle, la coordination est assurée par des conseils sectoriels et régionaux composés de travailleurs, de consommateurs, de représentants communautaires et d’experts techniques. Ils sont aidés par une « matrice de données », un système statistique et de modélisation ouvert et géré de manière démocratique qui suit les flux, cartographie les limites écologiques et sociales et rend visibles les compromis : si nous décarbonisons à un rythme donné, construisons des logements et raccourcissons la semaine de travail en proportion, voici ce qui en résultera.

Les marchés persistent, mais perdent leur logique de profit. Les entreprises ne peuvent pas accumuler des bénéfices ni décider de l’orientation à long terme de l’économie ; elles se font concurrence sur la base de performances mesurées à l’aide d’indicateurs choisis démocratiquement, et non sur la base des rendements pour des actionnaires privés. Des « associations techniques » organisent la main-d’œuvre, la formation et l’expertise dans tous les secteurs.

Benanav insiste sur le fait que les valeurs ne sont pas figées. S’inspirant du polymathe autrichien Otto Neurath, du philosophe pragmatiste américain John Dewey et d’autres, il soutient que les priorités évoluent à travers les conflits, l’apprentissage et l’expérience. Les plans doivent être révisés, les critères ajustés et les institutions reconstruites à la lumière de ce qui se passe. Dans sa vision, le socialisme est intrinsèquement expérimental. Il va même jusqu’à créer un « secteur libre » financé par des fonds publics pour les artistes, les mouvements et les associations afin qu’ils explorent de nouvelles formes de vie et de valeur, et réinjectent leurs innovations dans les critères officiels.

En tant que vision des institutions post-capitalistes, celle-ci est exceptionnellement détaillée. Mais elle repose sur une hypothèse : que les échecs historiques du socialisme ont été des échecs de procédure — trop peu de démocratie, des critères trop rudimentaires. Et si le problème était plus profond ? Appliquez une technologie instable comme l’IA à l’architecture soigneusement élaborée par Benanav et des fissures apparaissent qu’aucune procédure démocratique ne peut colmater.

II.

La difficulté ne réside pas dans un plan particulier, elle est structurelle. La pensée socialiste s’est organisée autour d’une série de dichotomies – forces productives contre relations de production, base contre superstructure, moyens contre fins – et dans chaque cas, elle a placé la technologie du côté neutre et instrumental : avec le tapis roulant, la centrale nucléaire, le modèle linguistique. Sous le capitalisme, la mauvaise classe détourne cette machinerie à ses fins ; sous le socialisme, cette même machinerie sera réorientée vers de meilleurs objectifs.

Une riche tradition critique, en grande partie sur des terrains proches du socialisme, rejette cette thèse de la neutralité. Marcuse a montré que la technologie intégrait la domination, et ne se contentait pas de la servir. Harry Braverman (cité par Benanav) a montré comment la machinerie tayloriste est conçue pour déqualifier les travailleurs. David Noble est allé plus loin, démontrant que l’automatisation elle-même n’était pas déterminée techniquement : lorsqu’il existait plusieurs voies, le capital choisissait systématiquement celles qui transféraient les connaissances de l’atelier à la direction, même au détriment de l’efficacité.

Dans une autre perspective, Cornelius Castoriadis a soutenu que la technologie capitaliste matérialise un imaginaire capitaliste – expansion illimitée, maîtrise rationnelle, quantification – et ne peut être simplement réutilisée (du moins pas tant qu’un imaginaire différent n’est pas en place). Andrew Feenberg a synthétisé plusieurs de ces idées en décrivant la technologie comme « ambivalente », suspendue entre des trajectoires que l’intervention démocratique peut modifier.

Mais ces idées se traduisent presque inévitablement par des théories de restructuration du lieu de travail ou de procédure démocratique : comment réorganiser le travail, comment ouvrir les décisions techniques à la participation. Elles transforment rarement l’imaginaire macro-institutionnel qui fonderait le socialisme comme une alternative globale et systémique au capitalisme, plutôt que comme une simple alternative améliorative et procédurale. Lorsque les socialistes conçoivent des économies dans leur ensemble, la technologie redevient un outil matériel qu’une autre classe utilisera mieux. Benanav, malgré toute sa sophistication, travaille selon ce modèle : le « Demos » et les conseils d’investissement déterminent les critères ; les entreprises et les associations techniques les mettent en œuvre ; les technologies sont des instruments.

L’IA ne correspond pas vraiment à ce modèle. Elle rend plus difficile de repousser la « question concernant la technologie » — pour reprendre l’expression de Heidegger dans un registre qu’il n’aurait pas reconnu. Un grand modèle linguistique (LLM), entraîné sur des textes récupérés à moindre coût, optimisé pour une vraisemblance fluide, et monétisé par un accès mesuré, n’est pas simplement une statistique à grande échelle. C’est l’expression matérielle d’un monde particulier : temporalités du capital-risque, marchés publicitaires, extraction de données, arbitrage de la propriété intellectuelle. L’interface conversationnelle qui donne l’impression que le modèle est un interlocuteur plutôt qu’une bibliothèque relève d’une décision commerciale visant à encourager des formes spécifiques d’utilisation et d’attachement. Les couches de sécurité codifient une conception particulière de ce qui est acceptable, poli ou risqué.

Un tel système ne se contente pas de répondre aux relations sociales existantes ; il les cristallise et les renvoie en les présentant comme du bon sens. Même la définition courante de l’IA – comme des modèles fermés à usage général situés dans des centres de données distants, accessibles par chat – condense une série de choix capitalistes concernant l’échelle, la propriété, l’opacité et la dépendance des utilisateurs.

Imaginez maintenant un avenir dans lequel un comité d’investissement multicritères, sous pression pour éviter les biais et la désinformation, impose aux systèmes d’IA d’être équitables selon des critères convenus, de respecter la vie privée, de minimiser la consommation d’énergie et de promouvoir le bien-être. Appelons cela une IA éveillée par mandat démocratique, une infrastructure dont les résultats sont corrects, diversifiés et équilibrés. Pourtant, on a toujours l’impression qu’elle a été conçue sans nous consulter.

Les modifications maladroites apportées aux générateurs d’images pour tenter d’intégrer la diversité nous en ont donné un avant-goût. Elles ont été ridiculisées non pas parce que la diversité est un mauvais objectif, mais parce qu’elle apparaissait comme un paramètre statique à satisfaire plutôt que comme une transformation issue d’une pratique sociale modifiée.

Quand Gemini, l’IA générative de Google réinventait l’histoire

des États-Unis en évitant les préjugés de couleur

Une IA multicritères régie par des conseils d’investissement risque de reproduire ce schéma en traitant les valeurs comme des cases à cocher plutôt que comme des significations élaborées au cours du processus chaotique d’utilisation et de remodelage des outils eux-mêmes.

C’est là que la séparation nette opérée par Benanav entre une économie qui exécute et des sphères qui décident devient coûteuse. Dans son schéma, les valeurs trouvent leur origine en dehors de la production – dans la délibération démocratique ou le secteur libre – et sont ensuite appliquées à la technologie par le biais de conseils d’investissement et d’organismes de contrôle. Mais l’IA met en évidence une circularité qu’aucune procédure démocratique ne peut résoudre : les valeurs que nous utiliserions pour régir ces systèmes sont elles-mêmes façonnées par nos rencontres avec ces systèmes (toujours fluides).

Personne n’a voté pour que discuter avec des robots fasse partie de la vie quotidienne. Personne n’a délibéré à l’avance sur ce que cela signifierait pour la paternité littéraire, la pédagogie ou l’intimité lorsque les machines ont commencé à imiter la prose humaine. Et les jugements à ce sujet sont rendus aujourd’hui, au sein des équipes produit, dans les conditions d’utilisation et à travers les improvisations de millions d’utilisateurs, et non dans des assemblées qui pourraient ensuite les appliquer à une technologie en attente.

Les solutions familières n’échappent pas à ce cercle. Plus de démocratie sur le lieu de travail, plus d’évaluation participative des technologies, plus de conseils de gouvernance inclusifs : tout cela présuppose que nous savons déjà ce que nous apprécions et que nous avons seulement besoin d’un apport plus large sur les compromis. Mais lorsque la technologie en question remodèle les capacités, les concepts de soi et les désirs mêmes de ceux qui l’utilisent, il n’existe aucun point de vue stable à partir duquel gouverner. Nous nous demandons « selon quels critères devons-nous façonner cette chose ? », alors même que cette chose façonne les êtres qui doivent répondre à cette question.

Ce n’est pas un problème que de meilleures procédures peuvent résoudre. Il s’agit d’une condition structurelle que tout socialisme sérieux en matière de technologie devra accepter plutôt que résoudre.

III.

Le modèle multicritères de Benanav, malgré toute sa pluralité, repose toujours sur un critère unique d’ordre supérieur : les décisions doivent passer par les procédures démocratiques appropriées. Derrière cela se cache une image wéberienne familière de la modernité comme un ensemble de sphères différenciées — l’économie ici, la science là, la politique ailleurs — retouchée par une touche de Habermas ajoutant que nous pouvons les coordonner grâce au discours communicatif.

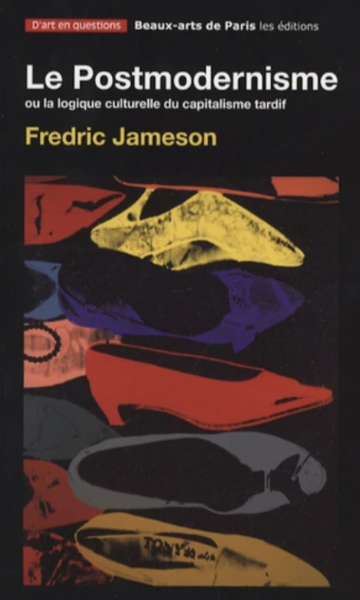

Les socialistes ont rarement remis en question cette image. Fredric Jameson, dans son célèbre récit sur le postmodernisme, s’en est approché. Dans les années 1980, il observait que le capitalisme tardif avait déjà supprimé la différenciation de ces sphères : la haute culture et la basse culture se confondent, et la logique marchande imprègne tout, des expositions à la gastronomie moléculaire. Jameson a passé des décennies à cartographier cette dédifférenciation dans la culture – cinéma, littérature, architecture – mais a étrangement laissé l’économie de côté.

Pourtant, si le capitalisme tardif brouille réellement les frontières entre les domaines – et d’une manière que Jameson n’approuvait pas entièrement –, pourquoi la planification socialiste devrait-elle fonctionner comme si ces frontières existaient toujours ?

Pour Jameson, le jeu, l’impureté et le pastiche étaient omniprésents, sauf dans la manière dont les socialistes devaient envisager cette partie non négligeable de la vie (y compris la technologie) qui se situe au-delà de la haute et de la basse culture. Dans un essai de 1990, il a même loué « l’approche admirablement totalisante » de l’économiste de Chicago Gary Becker, qui considérait tous les comportements humains comme des activités économiques, et a avoué partager « pratiquement tout » avec les néolibéraux, « sauf l’essentiel ». Selon lui, ils partageaient la conviction que la politique n’était rien d’autre que « l’entretien et l’alimentation de l’appareil économique » ; leur seul désaccord portait sur la nature de cet appareil. Pour Jameson, cela faisait des deux camps des alliés contre la vacuité de la philosophie politique libérale.

Mais cette symétrie est une projection de Jameson. Il imagine les néolibéraux comme des administrateurs béckériens et le marché comme un mécanisme de contrôle, « un policier chargé d’empêcher Staline d’entrer ». Ce que ni lui ni la plupart de ses camarades marxistes n’envisagent, c’est une politique orientée vers la découverte de la pluralité des significations que les technologies, les pratiques et les formes sociales peuvent atteindre à mesure qu’elles germent, s’hybrident et mutent — non seulement dans les romans de Balzac ou les bâtiments de Koolhaas (un terrain que la tradition jamesonienne a exploité jusqu’à épuisement), mais aussi dans le cours même de la production. À cet égard, comme nous le verrons, les néolibéraux actuels – ceux de la Silicon Valley, et non ceux de Chicago – sont moins wébériens que leurs détracteurs marxistes. Ce ne sont pas des administrateurs, mais des créateurs de mondes ; ils se nourrissent de la contamination croisée des domaines et monétisent l’impureté que Jameson ne peut que diagnostiquer.

Le siège de la Télévision centrale de Chine à Pékin.

Pour Rem Koolhaas, l’architecture n’impose pas une discipline,

mais absorbe le désordre du monde contemporain

Mais que se passerait-il si l’introspection socialiste commençait ailleurs, sans restaurer des sphères différenciées comme Benanav, ni les réduire toutes au domaine économique comme Jameson, mais en abandonnant l’idée que la politique, l’expertise, la créativité et la technologie ont toujours appartenu à des domaines distincts ?

Avec l’IA, ces séparations sont particulièrement difficiles à défendre. Cette technologie est à la fois un outil, un média, une forme culturelle, un instrument épistémique et un lieu de formation de valeur, un peu comme Raymond Williams décrivait autrefois la télévision, mais avec beaucoup moins de stabilité. On ne peut pas la classer dans une seule sphère et la gérer de l’extérieur.

La question change donc. Au lieu de demander « Comment coordonner au mieux cet ensemble technologique selon plusieurs critères démocratiques ? », nous pourrions demander « Quels types d’institutions permettent d’explorer systématiquement différents ensembles technologiques et différentes façons de vivre avec eux ? ». Le problème n’est pas tant une coordination optimale qu’une expérimentation organisée.

Cela implique des écologies d’expérimentation, et non une seule matrice de données alimentant un seul ensemble de comités d’investissement. Imaginez, à côté des géants corporatifs, une couche dense de projets d’IA municipaux, coopératifs et basés sur des mouvements, chacun avec ses propres priorités. Une administration municipale pourrait maintenir des modèles ouverts formés à partir de documents publics et de connaissances locales, intégrés dans les écoles, les cliniques et les bureaux du logement selon des règles fixées par les résidents. Un réseau d’artistes et d’archivistes pourrait construire des modèles spécialisés dans les langues en voie de disparition et les cultures régionales, adaptés aux matériaux qui intéressent réellement leurs communautés.

Le but n’est pas de dire que ces exemples sont la réponse, mais qu’un socialisme digne de l’IA institutionnaliserait la capacité d’essayer de tels arrangements, de les habiter et de les modifier ou de les abandonner, à grande échelle et avec des ressources réelles. Ce type de socialisme traiterait l’IA comme suffisamment plastique pour s’adapter aux utilisations, aux valeurs et aux formes sociales qui n’émergent qu’au fur et à mesure de son déploiement.

Il considérerait l’IA moins comme un objet à gouverner (ou avec lequel gouverner) que comme un domaine de découverte collective et d’auto-transformation.

Vu sous cet angle, la technologie n’est pas une surface sur laquelle nous projetons des valeurs préexistantes ; c’est l’un des principaux lieux où les valeurs se forment. Les personnes qui travaillent avec des outils particuliers développent de nouvelles compétences et sensibilités, apprenant que certaines utilisations s’apparentent à de la prise en charge et d’autres à de la surveillance, que certaines interfaces invitent à la pédagogie et d’autres encouragent la tricherie, tout en reconsidérant ce que signifient réellement la prise en charge, la surveillance, la pédagogie et la tricherie. Ces jugements ne peuvent être produits à l’avance par une délibération abstraite ; ils émergent dans la pratique.

L’architecture de Benanav fait référence à cela en soulignant que les valeurs évoluent et en finançant un secteur libre de « créateurs de valeur ». Mais structurellement, elle suppose toujours un flux à sens unique : le Demos et le secteur libre génèrent des priorités, puis les conseils d’investissement et les institutions économiques les mettent en œuvre. Ce qui manque, c’est une explication de la manière dont les valeurs émergent de la production et de la conception elles-mêmes, comment, autour d’une technologie comme l’IA, la distinction entre « économie fonctionnelle » et « créativité libre » devient poreuse au point de s’effondrer.

Gillian Rose, dont les premiers travaux ont mis en lumière la manière dont la pensée post-kantienne a divisé la « vie éthique » de Hegel en dualismes sans vie – valeurs contre faits, normes contre institutions –, a plus tard nommé ce terrain « le milieu brisé » : la zone où les moyens et les fins, la moralité et la légalité, sont élaborés dans des contextes particuliers plutôt qu’appliqués de l’extérieur. Ce qu’elle appelait « le milieu sacré » était le fantasme d’échapper à cette rupture pour atteindre une harmonie purifiée, qu’elle soit procédurale ou rédemptrice. Dans le domaine de l’IA, cette zone est politiquement décisive. Considérer la technologie comme une sphère purement instrumentale que la politique dirige de l’extérieur n’est pas seulement naïf, cela nous empêche de voir où se trouve réellement le pouvoir aujourd’hui.

IV.

À ce stade, une inquiétude raisonnable apparaît : toute autre solution ne signifierait-elle pas simplement le chaos ? Le socialisme n’est-il pas censé nous libérer du tourbillon de l’innovation capitaliste, avec ses gadgets et son obsolescence programmée ?

La réponse dépend du type d’impureté que nous acceptons. Il y a la violence technocratique de la modernisation descendante, qui détruit les modes de vie existants et qualifie les décombres de « progrès ». Et il y a ce que le philosophe équatorien-mexicain Bolívar Echeverría appelle une éthique « baroque »: accepter que la modernité soit là pour rester, mais refuser de la vivre sous la forme pure et hygiénique que préfère le capital, en contournant les normes, en obéissant sans tout à fait se conformer, en avalant le code et en recrachant autre chose.

Le capitalisme a bien sûr son propre baroque. L’entrepreneur de la Silicon Valley, contrairement à l’administrateur beckérien imaginé par Jameson, crée de nouvelles valeurs en construisant de nouveaux mondes et en accélérant la contamination croisée entre technologie, culture et désir. Mais il s’agit d’un baroque au service de l’accumulation, d’une impureté exploitée dans une seule et même direction.

Le point de vue d’Echeverría va plus loin. Au cœur de son argumentation se trouve une relecture d’une idée marxiste fondamentale : la valeur d’usage. Il insiste sur le fait que chaque technologie recèle une infinité de possibilités de réalisation : les multiples trajectoires qu’elle peut emprunter, les différentes formes de vie qu’elle peut permettre. Le capitalisme n’élimine pas cette pluralité ; il la refonctionnalise, orientant le développement vers la voie unique de la valorisation. Les possibilités supprimées ne disparaissent pas ; elles persistent sous forme de potentiels latents, prêts à être redécouverts dans des conditions sociales différentes.

Appliqué à l’IA, cela signifie que la tâche ne consiste pas simplement à réglementer ou à redistribuer des technologies dont la forme de base est considérée comme acquise, mais à explorer les trajectoires que le développement capitaliste a exclues. Que pourraient devenir les modèles linguistiques s’ils n’étaient pas conçus autour d’impératifs de monétisation et de gestion des risques pour les entreprises ? Quelles formes de créativité, de mémoire ou de collaboration pourraient-ils permettre si les données d’entraînement étaient sélectionnées par des communautés plutôt que récupérées à grande échelle et si les interfaces invitaient à la curiosité plutôt qu’à l’attachement ? Nous ne pouvons pas le savoir à l’avance. La stratégie baroque consiste à traiter chaque rencontre avec ces systèmes comme un test pour voir si d’autres actualisations restent possibles. Essayer, échouer et réessayer.

Le cadre de Benanav va dans le sens opposé. À la suite de Robert Brenner, il traite le dynamisme capitaliste comme réel : les entreprises innovent grâce à la concurrence, le marché est un véritable processus de découverte. Mais cela revient à mal interpréter les sources du pouvoir du capitalisme. Prenons Google : son essor est indissociable du contrôle américain sur les infrastructures de communication, du projet politique de libéralisation de l’internet et d’un ordre sécuritaire qui a acheminé le trafic mondial via les systèmes américains. L’innovation capitaliste est étroitement liée au pouvoir de l’État, aux hiérarchies impériales et à l’ingénierie juridique. Confondre cela avec une découverte spontanée du marché risque de préserver dans le socialisme ce qui n’a jamais été le véritable moteur du changement technique dans le capitalisme.

Benanav espère que la composition multicritères – la réévaluation continue de l’efficacité, de l’écologie, des soins, du temps libre – générera le type de réactivité dynamique qui manquait aux anciennes formes de socialisme. Mais cette réactivité risque d’être administrative plutôt que créative : elle oriente (démocratiquement) plutôt qu’elle n’invente. Et c’est là qu’un problème plus profond apparaît. Benanav propose le socialisme comme réponse à une question que le capitalisme ne pose jamais : comment équilibrer démocratiquement des valeurs concurrentes ?

Mais il ne répond jamais à la question que pose le capitalisme : d’où vient la créativité, en dehors des salles de réunion et des salles de concert ? Qu’est-ce qui motive la contamination croisée des domaines, l’invention de nouveaux désirs et de nouvelles capacités, et la fusion de l’imagination et de la matière ? Quiconque a écouté Steve Jobs, Peter Thiel ou Elon Musk sait que le néolibéralisme n’est pas l’administration beckerienne d’un appareil de marché telle que Jameson l’imaginait. Il s’agit d’un projet de création du monde. Et son argument est clair : le marché est le vecteur par lequel les capacités humaines sont élargies, à mesure que les consommateurs découvrent de nouveaux goûts et que les entrepreneurs construisent de nouveaux mondes.

Si le socialisme veut répondre au capitalisme sur son propre terrain, il a besoin d’un véhicule rival pour créer un monde, et pas simplement d’une administration démocratisée d’une économie dont la créativité se produit ailleurs. C’est là que l’IA entre en jeu. Le pari d’une société socialiste fondée sur l’IA serait que les fonctions génératives que les néolibéraux attribuent au marché – l’expérimentation, la découverte, le pouvoir de créer des mondes à partir d’idées – puissent désormais passer par un autre moyen. Appelons cela le baroque socialiste : des systèmes d’IA gérés collectivement, intégrés dans les lieux de travail, les écoles, les cliniques et les coopératives, qui permettent la même création de mondes que celle que l’entrepreneur revendique pour le capital, mais sans l’impératif d’accumulation qui déforme et exclut les voies non empruntées.

L’impératif moteur ne serait pas la « croissance » mesurée en termes de marchandises toujours plus nombreuses, mais l’élargissement de ce que les gens sont réellement capables de faire et d’être, individuellement et collectivement.

Dans cette optique, l’IA serait jugée en fonction de sa capacité à ouvrir de nouveaux espaces de compétence, de compréhension et de coopération, et pour qui. Un outil qui permet aux enseignants et aux élèves de travailler dans leurs propres dialectes, d’interroger l’histoire à partir de leurs points de vue, et de partager et d’affiner les connaissances locales obtiendrait une note élevée. Un outil qui transforme les gens en consommateurs passifs de boue autogénérée, ou qui concentre le pouvoir d’interprétation entre les mains d’une poignée de prêtres de l’apprentissage automatique, obtiendrait une mauvaise note, quelle que soit son efficacité.

La question de savoir si un tel socialisme élargissant les capacités – visant à maximiser les forces créatives, et pas seulement les forces productives – est possible reste ouverte. Ce qui importe ici, c’est que des cadres comme celui de Benanav nous permettent à peine de la poser. Ils contiennent des règles détaillées pour équilibrer les critères une fois que nous les avons, mais ils en disent beaucoup moins sur l’origine de ces critères, leur évolution et la manière dont la technologie elle-même participe à leur émergence. Même s’ils reconnaissent que les besoins sont façonnés par l’histoire, ils oublient que les capacités le sont aussi.

V.

L’IA importe moins parce qu’elle est la technologie la plus importante, ou une voie garantie vers l’émancipation ou le désastre, que parce qu’elle expose les failles de la pensée socialiste qui étaient plus faciles à ignorer lorsque le paradigme était la machine à vapeur ou la chaîne de montage. Ces anciennes machines pouvaient au moins être décrites, même de manière incorrecte, comme des outils relativement stables dont les utilisations étaient largement fixées au moment de leur conception. Avec l’IA, l’outil lui-même ne cesse d’évoluer, sous nos yeux. Ses utilisations sont découvertes dans la pratique. Ses frontières s’estompent dans la culture, les médias, la cognition, l’affect. Dans ces conditions, un socialisme qui traite la technologie comme un scénario fini et la politique comme l’art de le diriger arrivera toujours trop tard.

Un socialisme digne de l’IA ne peut se replier sur une division claire du travail dans laquelle la politique décide et la technologie fournit. Il doit reconnaître la technologie comme un lieu privilégié d’auto-formation collective. Il ne s’agit pas d’abandonner la composition démocratique des critères, ni de romancer le chaos. Il s’agit de construire des institutions qui traitent l’existence collective comme un champ de lutte et d’expérimentation, où de nouvelles valeurs, de nouvelles capacités et de nouveaux modes de vie prennent constamment forme.

Cela signifie accepter l’impureté non seulement comme un principe de conception, mais aussi comme une condition existentielle. Au lieu d’imaginer une économie parfaitement fonctionnelle complétée par un secteur libre cloisonné, nous avons besoin d’arrangements poreux dans lesquels les expériences circulent entre les sphères, parfois en collision avec les mesures officielles, parfois en les remodelant. Les institutions ne se contenteraient pas d’équilibrer les critères, elles laisseraient de la place à des projets indisciplinés qui ne correspondent encore à aucune mesure reconnue et qui ne le feront peut-être jamais.

La question qui reste en suspens n’est donc pas de savoir si le socialisme peut socialiser l’IA tout en conservant intacts ses mécanismes sous-jacents. Il s’agit de savoir si le socialisme peut devenir un projet de construction du monde, qui ne se préoccupe pas seulement de savoir qui possède les machines, mais aussi de ce qu’elles permettent aux gens de faire et de devenir. Un socialisme qui se contente de redistribuer les fruits des technologies capitalistes poursuivra toujours un monde créé ailleurs. Un socialisme qui prend au sérieux le pouvoir étrangement génératif mais instable de l’IA pourrait contribuer à créer un monde différent – et des personnes différentes – dès le départ.

* Cet article est paru, le 11 décembre, dans la revue en ligne THE IDEAS LETTER 54. Notre traduction de l’anglais.

Evgeny Morozov est le fondateur et l’éditeur de The Syllabus. Il est l’auteur de The Net Delusion et To Save Everything, Click Here.