Ces dernières années, l’« intersectionnalité » est devenue un terme largement utilisé en défense de la justice sociale pour désigner la convergence de diverses luttes progressistes. Bien que la convergence elle-même ait une longue histoire, la notion d’« intersectionnalité » est apparue dans le contexte des théories universitaires, à la fin des années 80. Évoluant à partir de ce contexte particulier, qui reflétait lui-même les nouveaux mouvements sociaux des années 60, la manière dont elle est désormais appliquée néglige le rôle central de la classe dans la définition des conditions permettant un succès commun des luttes.

La position clé occupée par la classe est un phénomène structurel. Le rôle crucial des relations de classe en déterminant les perspectives et possibilités de l’individu ne se manifeste pas nécessairement dans les perceptions subjectives. L’oppression ou l’exploitation issue du pouvoir de classe n’est pas intrinsèquement « pire » ou plus douloureuse que d’autres formes d’oppression ; elle n’est pas non plus nécessairement ce qui provoque en premier lieu la colère, le mécontentement ou la prise de conscience sociale chez un individu donné (ou même chez une majorité d’individus).

Il existe cependant d’autres sens dans lesquels l’oppression de classe se distingue des oppressions fondées sur le genre ou la « race » [1]. Mon intention est de les explorer et de suggérer pourquoi tous les projets activistes – notamment la lutte globale pour la survie des espèces face aux dangers environnementaux – resteront bridés tant que leurs protagonistes continueront à ignorer l’importance stratégique propre des relations de classe.

L’intersectionnalité se réfère à la manière dont l’oppression de groupes « identitaires » particuliers – femmes, personnes de couleur, minorités culturelles ou religieuses, minorités sexuelles, personnes âgées, personnes handicapées – s’inscrit dans une structure de domination plus large qui détermine la totalité de la politique sociale. Finalement, toutes les formes d’oppression sont liées entre elles. Notre tâche consiste à comprendre la structure de cette interrelation – cette intersectionnalité – et, à partir de là, construire une force politique capable de démanteler le pouvoir qui, jusqu’à présent, a perpétué les pratiques oppressives.

Défocaliser la question de classe

Le débat académique sur l’intersectionnalité reflète en partie l’influence des « nouveaux mouvements sociaux » qui ont émergé dans les années 60. Ce que l’on considérait à l’époque comme nouveau dans ces mouvements, c’était qu’ils soulevaient des revendications auxquelles le mouvement ouvrier « traditionnel » ou ses partis politiques ne donnaient pas suffisamment d’importance. Depuis cette première réaction, les débats sur l’intersectionnalité ont fini par englober des expériences individuelles toujours plus uniques, tout en soulignant l’interaction dynamique des différentes dimensions. Mais l’objectif initial implicite de la théorie de l’intersectionnalité, à savoir lier les groupes d’opprimés en une force politique cohérente, n’a pas été atteint. En d’autres termes, il n’existe pas encore d’entité capable de remettre en question l’emprise sur le pouvoir de celles et ceux qui, en tant que classe, façonnent tous les aspects de la société.

Le refus de reconnaître l’importance sous-jacente des relations de classe reflète souvent une tendance à attribuer à l’analyse de classe une sorte d’universalisme abstrait dans lequel l’importance des autres différences est minimisée. Un tel universalisme est cependant étranger à tout engagement sérieux dans les luttes populaires, car il ne tient pas compte de la diversité à partir de laquelle tout sentiment de communauté doit être forgé. Il n’y a aucune incompatibilité entre, d’une part, la lutte contre toutes les formes d’oppression et, d’autre part, reconnaître que leur convergence reflète un programme homogène (basé sur les intérêts de classe).

D’un point de vue historique, on peut comprendre la réticence à considérer les classes comme des agents (réels ou potentiels) de l’histoire, plutôt que comme des identités purement subjectives. L’ancêtre directe de la théorie de l’intersectionnalité était celle des « nouveaux mouvements sociaux » (NMS), qui affirmait que les mouvements de la classe ouvrière et du socialisme n’avaient pas réussi à englober les questions d’oppression fondée sur la race et le sexe, et que cet échec reflétait des lacunes théoriques imputables, en définitive, à Marx. Pour surmonter cet échec, selon la perspective NMS, il était nécessaire de réduire la portée de l’analyse marxiste et de la considérer comme une grille de lecture parmi d’autres de la réalité sociale.

C’est l’approche adoptée par Michael Albert et Robin Hahnel, co-auteurs de Unorthodox Marxism (1978) et Marxism and Socialist Theory (1981) [2].

Leur polémique est pertinente pour nous en raison de la place centrale qu’elle accorde à la réalisation d’une sorte de dépassement du marxisme. Ils cataloguent Marx de la même manière qu’il a longtemps été catalogué par les commentateurs bourgeois [3]. Ils considèrent que les aperçus potentiels de la théorie marxiste se rapportent uniquement aux questions « économiques », c’est-à-dire aux questions relatives à la production. Ils ne rejettent pas la critique de Marx à l’égard du capitalisme, mais soutiennent que son approche se limite à aborder l’oppression liées aux relations de classe [4].

Ils présentent un schéma élaboré des relations de pouvoir basé sur quatre « moments sociaux » : l’économie, la parenté, la communauté et la politique — où la « parenté » renvoie à la sphère reproductive et donc aux questions de genre ; la « communauté », aux collectivités ethniques/culturelles et donc, selon eux, aux questions de race ; et la « politique », aux structures d’autorité [5]. Ce schéma postule une correspondance étroite entre les caractéristiques démographiques des détenteurs du pouvoir et leur capacité à représenter secteur particulier de la société. Il en découle que les femmes occupant des postes à responsabilité défendront les intérêts des femmes, les Noirs, les intérêts des Noirs, les ouvriers, les intérêts des ouvriers, les homosexuels, les intérêts des homosexuels, etc.

Comme tant d’autres déclarations simplistes, celles-ci comportent des éléments valides. Il ne fait aucun doute que tout groupe démographique a besoin de se faire entendre de sa propre voix. Mais cette approche littérale néglige deux faits. D’une part, il existe des caractéristiques structurelles de tout ordre social qui facilitent ou limitent la capacité de celles et ceux qui exercent des responsabilités à mener à bien certaines ambitions. Le simple fait d’être issu d’un milieu donné ne garantit pas que l’on va « représenter » ses anciens pairs là où l’on intervient ; chacun·e verra ses priorités façonnées par d’autres pressions et considérations. D’autre part, nous sommes tous des êtres humains à part entière et pas seulement un amalgame de traits démographiques.

Si une société peut chercher à limiter les possibilités de certaines catégories de personnes sous prétexte de traits prétendument inférieurs ou « déviants », l’aspiration humaine à vivre pleinement sa vie ne se limite pas à inverser la façon dont ces traits particuliers sont considérés (en les mettant en valeur de façon positive plutôt que négative). Ce que nous souhaitons tous finalement, c’est de ne plus être définis par des catégories socialement construites, mais en tant que personnes à part entière.

Certes, il est plus sain d’être fier plutôt que honteux de traits culturels ou de genre qui ont été stigmatisés. Mais le véritable desideratum est que la stigmatisation elle-même soit discréditée. Le besoin d’exprimer sa fierté reflète, en effet, sa contrepartie négative – les pressions sociales incessantes qui infligent, sinon un sentiment de honte, du moins une forme de préjudice (y compris la peur de la menace physique). L’affirmation de soi fondée sur un trait particulier – comme la fierté noire ou la fierté homosexuelle (« gay pride ») – est une réponse initiale indispensable à une telle situation. Mais elle ne suffit pas à elle seule à une personne pour se définir.

De même que les déterminants des traits prétendument « raciaux » d’une personne ne constituent qu’une partie infinitésimale de son profil génétique complet, de même les traits socialement spécifiés (qu’ils soient physiques ou culturels/linguistiques) par lesquels les individus sont catégorisés ne constituent qu’une partie réduite de ce qui façonne les aspirations personnelles – à la fois uniques et universelles – de chacun·e d’entre eux [6]. Marx et Engels l’ont exprimé d’une manière jusqu’ici inégalée en évoquant, dans le Manifeste communiste (à la fin de la deuxième partie), une société dans laquelle « le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous ».

Pour avancer dans cette direction, il faut se pencher sur les façons dont les individus transcendent leurs profils démographiques. Ils-elles ont des identités multiples, qu’une approche « intersectionnelle » peut nous aider à reconnaître. Reste à déterminer un point de focalisation pour la lutte politique. C’est là que la question du pouvoir de classe prend une importance particulière, car ce sont les maîtres du pouvoir de classe qui, par leurs prérogatives décisionnelles, fixent les paramètres de ce qui est permis ou attendu dans chaque domaine spécifique de la société – de l’emploi à la technologie, des loisirs de masse aux droits reproductifs [7].

Cela ne signifie pas que la classe dirigeante ne soit pas contestée, mais cela signifie que, pour qu’une contestation soit, ne fût-ce que partiellement, efficace, elle doit constituer une force politique. Mettre l’accent exclusivement sur les identités particulières (non liées à la classe) des groupes opprimés réduit le potentiel de cette approche, mais revient aussi à présenter les protagonistes comme des quémandeurs, implorant leur inclusion. Pour que les demandes d’un groupe d’intérêt soient efficaces, elles doivent émaner d’une prise de conscience — et d’une mise en route — du processus plus large par lequel tous les groupes d’intérêt peuvent progresser.

C’est en ce sens que la classe a une fonction stratégique ou unifiante qui ne se retrouve dans aucune des autres lignes d’oppression : elle rassemble, potentiellement en une force cohérente, tous les groupes d’intérêt assujettis par le pouvoir le plus concentré dans la société contemporaine, celui du capital lui-même [8]. L’oppression de tout groupe spécifique sert donc des intérêts qui dépassent ceux de ses défenseurs ou de ses exécutants immédiats. Contrairement à ce que laisse entendre l’approche d’Albert et Hahnel, la suprématie blanche n’est pas dans l’intérêt des Blancs ; la suprématie masculine n’est pas dans l’intérêt des hommes ; l’homophobie n’est pas dans l’intérêt des hétérosexuels.

Si l’une ou l’autre de ces affirmations semble contre-intuitive, c’est uniquement dans le contexte d’une société où des paramètres de domination ont été profondément inculqués, que ce soit par la loi ou par d’autres incitations, rendant certains d’entre nous plus susceptibles que d’autres d’être harcelés (ou pire). Mais rien dans le fait d’avoir une ascendance européenne, d’être un homme ou d’être hétérosexuel, ne prédispose nécessairement à affirmer quelque suprématie que ce soit sur la base de ces caractéristiques.

La suprématie blanche, la suprématie masculine et l’hétéronormativité sont les composantes d’un système de pouvoir plus large, au sein duquel chacune joue un rôle stratégique en renforçant la constellation globale du pouvoir de classe. Chacune de ces lignes d’oppression peut être perturbée par une action collective déterminée, mais pour les dissoudre entièrement, il faudrait une transformation beaucoup plus large. Il faudrait une culture dans laquelle la domination d’un ensemble d’êtres humains sur les autres – et sur le monde naturel – est devenue inacceptable. La culture dominante, en revanche, est une culture dans laquelle les chefs d’entreprise et les militaires prospèrent grâce à cette domination. Chaque sphère de l’interaction humaine est susceptible d’être envahie et violée par cette culture. Et chaque victoire législative ou judiciaire sur cette domination – que ce soit dans la protection de l’environnement ou dans les domaines du droit de vote ou des droits reproductifs – est exposée à un renversement brutal.

L’affaiblissement supposé du pouvoir de classe

Comme la conscience d’oppressions multiples, la conscience du pouvoir et de l’intérêt de classe s’accentue ou se dissipe au fur et à mesure que les conditions changent. Ces conditions sont en partie le résultat de mesures directes prises par la classe capitaliste (que ce soit par la loi, par la force ou par des canaux idéologiques/culturels), mais elles sont aussi en partie le résultat de réponses de divers groupes au sein de la classe travailleuse exprimant leurs propres demandes particulières (qu’elles soient directement liées à l’emploi ou qu’elles concernent des questions plus larges telles que le système de santé public, les droits civiques et les droits reproductifs).

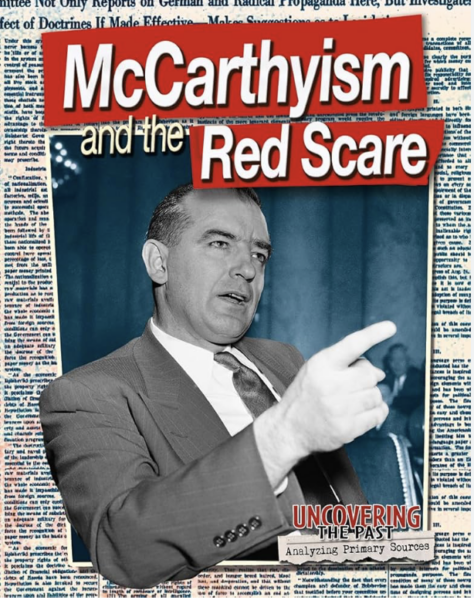

La période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis a été marquée par de graves revers pour la conscience de la classe travailleuse. Alors que le gouvernement affirmait son pouvoir mondial à un degré jusqu’ici inconnu, il imposait un dur régime de répression intérieur. Dans le même temps, la relative distance du pays par rapport aux dévastations de la guerre lui a conféré un avantage économique qui a rendu possible un pic de prospérité sans précédent, bien que transitoire, pour les principaux secteurs (principalement blancs) de la classe travailleuse. La combinaison du bien-être matériel et du conformisme idéologique a amené de nombreuses personnes (y compris la plupart des dirigeants syndicaux) à considérer que la lutte des classes n’était plus à l’ordre du jour du mouvement ouvrier.

C’est dans ces conditions que les nouveaux mouvements sociaux ont émergé. Les NMS ont contribué à l’essor de la nouvelle gauche et largement défini ce qui resterait de son héritage positif une fois la vague d’activisme retombée. L’effet de fragmentation des NMS a été renforcé par l’extraordinaire barrage de violence de l’État contre les organisations et les leaders populaires qui pouvaient être considérés comme susceptibles d’unifier les différentes composantes du mouvement et donc de représenter une menace – réelle ou imaginaire – de révolution. Ces principaux leaders ont été visés et éliminés, mais les manifestations étudiantes ont également été attaqués. Une police surpuissante a décapité la plus grande organisation révolutionnaire (le Black Panther Party, BPP), tandis que nombre de ses cadres survivants ont été condamnés à de longues peines de prison [9].

Une bonne partie de la conscience radicale résiduelle a pénétré le milieu universitaire, où des cursus tels que les Black Studies et les Women’s Studies ont représenté des victoires importantes pour l’activisme progressiste. Le soutien important à ces programmes a créé un espace institutionnel pour une recherche et une théorie dépassant les intérêts identitaires en s’appuyant sur les nouvelles approches issues des mouvements des années 60, comme l’étude de l’histoire à partir de la base. Dans ce contexte, l’analyse radicale a bénéficié d’un niveau d’acceptation générale qui aurait été presque inimaginable une génération plus tôt.

Pour autant, du point de vue des autorités universitaires, ces acquis comportaient un effet perturbateur possible, qui devait être contrôlé. Cet objectif sera finalement atteint en reconfigurant l’enseignement supérieur selon un modèle d’entreprise, ce qui aura pour effet d’affaiblir les libertés du corps enseignant et de réduire (financièrement) le nombre d’étudiant·es potentiels [10]. Tout en continuant à vanter la « diversité » et la « différence », les points de vue remettant en cause les hypothèses systémiques ont alors été de plus en plus marginalisés [11].

Les contraintes politiques découlant de cela ont été renforcées par l’influence intellectuelles du postmodernisme. Un climat idéologique purgé de l’idée de lutte des classes – suivant et accomplissant « l’épisode de la fin de l’idéologie des années 50 » – alimentait aisément des postures mettant l’accent sur des dénonciations purement morales de l’injustice et de l’iniquité [12]. Les institutions établies pouvaient s’accommoder de telles positions à condition qu’elles ne débordent pas sur un examen sérieux des intérêts en jeu – une ligne d’enquête qui aurait ramené bien sûr à des considérations systémiques.

Lorsque le discrédit de la critique systémique ne parvient pas à suffisamment convaincre en partant d’affirmations fondées sur l’identité (comme le déterminisme démographique souvent invoqué par les défenseurs des NMS), le discrédit de toute structure explicative qui cherche un modèle derrière les apparences immédiates peut prendre le relais — dans le langage du postmodernisme, on parle de la « déconstruction » du « grand récit » [13]. L’impression illusoire de profondeur véhiculée par la gymnastique verbale est devenue un moyen à la mode d’éluder la véritable profondeur requise pour comprendre comment ce qui se passe dans le domaine de la théorie est lié (ou non) aux luttes qui se déroulent dans la société au sens large.

Alors que les études philosophiques et littéraires des années 80 étaient fortement teintées de ce type de discours, à la fois branché et obscur, cette même période de l’histoire des États-Unis a été marquée par une intense réaction conservatrice au niveau de la politique de l’État, qui s’est exprimée par l’imposition de mesures néolibérales brutales – privatisation et austérité – tant dans le pays qu’à l’étranger. Les années 80 ont également été la décennie de décollage de la « guerre contre la drogue » et de l’incarcération de masse. En l’absence d’une analyse de classe, le lien entre le néolibéralisme et les politiques punitives de « justice pénale » n’a pas été perçu par le grand public.

Une compréhension fondée sur les classes sociales aurait pu reconnaître cet ensemble de politiques (qui ciblaient principalement les personnes pauvres de couleur) comme le corollaire d’un programme économique draconien. C’est pour faire avancer ce programme que les communautés précédemment mobilisées pour résister à l’oppression ont été atomisées par le commerce de la drogue, puis stigmatisées, isolées de leurs alliés potentiels, soumises à une forte présence policière, emprisonnées de manière disproportionnée et soumises à diverses techniques législatives ou administratives de privation du droit de vote [14].

La particularité et le caractère central du pouvoir de classe

La dynamique classe/race de ces développements montre que même si l’on se préoccupe initialement d’une communauté identifiée par la « race », on est obligé de considérer les relations de classe comme le principal déterminant de la vie de ses membres. Tout d’abord, ce sont les intérêts de classe qui dictent la soumission de certains secteurs de la classe travailleuse à la surexploitation. Cela ne profite pas seulement aux bilans de certaines entreprises ; cela contribue également à stabiliser la société à l’avantage du capital en entravant l’unité de la classe travailleuse et en encourageant une culture agressivement hiérarchique au sein de groupes qui n’ont guère d’autre avantage que leur ascendance européenne.

Deuxièmement, bien que les critères de l’identité raciale soient définis de manière arbitraire, les individus appartenant aux « races » subordonnées partagent le point commun objectif d’appartenir en grande majorité à la classe ouvrière. Troisièmement, la petite minorité des populations opprimées sur le plan racial qui n’appartient pas à la classe ouvrière (ou qui s’est dissociée de ses origines de classe) joue un rôle stratégique – que ce soit dans le cadre d’un mandat électif, en tant que représentant·es de la culture ou responsables de l’application de la loi (par exemple, les directeurs de prisons) – en présentant l’agenda dominant comme « sans distinction de couleur » et en le légitimant ainsi [15].

Ainsi, finalement, il n’existe pas d’ensemble complet d’intérêts définis par l’assignation d’une personne à une « race ». Les intérêts fondamentaux des individus au sein de toute collectivité définie par la race ou la culture varient en fonction de leurs positions ou loyautés de classe respectives. Certes, de toutes les identités interclassistes, la race est celle dont l’existence est la plus apte à servir des intérêts de classe [16]. C’est sur la base d’’intérêts de classe que certaines populations se sont vu attribuer historiquement un statut de subordination collective.

La raison la plus souvent invoquée de cette subordination repose sur traits physiques (ou la supposition qu’une personne porte les gènes de ces traits), mais des attributs nationaux/culturels/linguistiques particuliers — variables, selon le site de colonisation ou selon le groupe d’immigrant·es et le pays d’accueil — peuvent être instrumentalisés de la même manière. En ce qui concerne l’intersectionnalité, s’il est bien possible que les populations assujetties considèrent initialement leur intérêt collectif en termes particularistes ou nationaux, l’expérience de voir des individus de leur communauté exercer des fonctions officielles auparavant réservées aux membres de la puissance conquérante, sans pour autant produire d’amélioration notable de leur propre condition, finit par les amener à prendre conscience que les questions de classe sont déterminantes [17].

Les autres identités non-classistes ou interclassistes — en particulier le genre, la sexualité, l’âge, les capacités et la culture (y compris la religion) — ont toutes une existence indépendante de la classe (comme au début les traits qui serviront à des fins d’assignation « raciale »). Mais l’impact politique de ces identités ne se rapproche pas de celui de la classe. Ce qui distingue la différence de classe de tout type de différence non lié à la classe — y compris les différences qui pourraient servir de prétexte à la subordination coloniale ou « raciale » — c’est que la différence de classe est intrinsèquement une question de domination.

Il n’y a pas de classe dominante sans classe dominée ; la première domine la seconde ou bien disparaît, en tant que classe. La catégorie de race a été partiellement confondue avec celle de classe — et donc considérée comme impliquant une hiérarchie de pouvoir — uniquement parce que la « race » a été dès le début liée à des revendications de supériorité (par les Européens sur les peuples indigènes des Amériques et d’Afrique, et plus tard aussi d’Asie). Mais cette « supériorité » était entièrement le produit de la conquête. Malgré les affirmations de la pseudo-science raciste, elle n’avait aucune base biologique. La classe, en revanche, est exclusivement définie en termes d’exercice du pouvoir par un groupe de personnes sur d’autres.

Aucun binôme de traits biologiques ou culturels n’entraîne, en soi, une relation de domination. Toute hiérarchie « naturelle » est compensée, au cours du temps, au sein de la communauté dans son ensemble. Les nourrissons et les enfants sont à un moment donné dépendants, mais, à un stade ultérieur de la vie, leurs aînés deviennent dépendants d’eux. Le handicap, comme l’enfance, l’infirmité et la vieillesse, entraîne des types particuliers de dépendance nécessitant des aménagements sociaux. Mais aucun de ces attributs n’implique une domination sur leurs sujets. Lorsque la domination est imposée, notamment dans la construction des relations entre les sexes, ce n’est pas en raison d’une quelconque nécessité inhérente ; c’est en raison d’une usurpation (généralement basée sur des événements historiques) soutenue par des pratiques répressives qui, en l’absence d’un changement social radical, seront réimposées, par la force de la coutume, à chaque nouvelle génération [18].

En résumé, la classe est en soi une relation intrinsèquement fondée sur la domination. La « race » a été globalement absorbée dans le projet de la domination de classe avec le début de l’expansion européenne [19]. Elle s’est appuyée sur des traits biologiques ou culturels dont l’aspect « racial » — au sens d’une différence fondamentale entre ou parmi les peuples — a été arbitrairement construit.

Dans le débat qui nous occupe, la construction du genre diffère de celle de la race par deux aspects principaux. D’une part, son fondement originel est une polarité biologique (reproductive) qui existe dans tout le monde animal et qui, dans certaines conditions, peut dicter une division du travail, tout au moins temporairement, mais pas nécessairement hiérarchique. D’autre part, la construction sociale du genre, contrairement à celle de la race (et sans doute parce qu’elle est liée à des différences biologiques substantielles plutôt que superficielles), était déjà un aspect de toutes les communautés humaines bien avant la naissance du capitalisme. Elle n’est donc en aucun cas propre à l’époque capitaliste. Néanmoins, les relations entre les sexes sont profondément affectées par le capitalisme, qui adopte couramment les modèles de domination préexistants, voire, dans des situations de guerre et de déplacements massifs, les accentue [20].

En ce qui concerne le genre, tout comme la race, le capitalisme joue donc un rôle central dans la perpétuation des pratiques oppressives. Et la classe capitaliste, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’institutions étatiques, imprègne toute question sociale — et toute question politique — d’une manière qui n’est pas concevable de la part d’une collectivité simplement démographique (comme « tous les hommes » ou « tous les Blancs ») qui pourrait être considérée comme ayant le dessus dans une relation dyadique.

L’intersection des modes de domination ne les rend pas stratégiquement équivalents. Si l’un d’entre eux peut être « ressenti » comme primordial, cela n’établit pas son rôle moteur de manière objective. Les structures racistes, comme nous l’avons vu, ont évolué en conjonction avec des intérêts économiques. L’instrumentalisation du genre au service de la domination de classe est plus complexe que celle de la « race », s’étendant sur une plus longue période de l’histoire humaine, avec une trajectoire antérieure à l’avènement du capitalisme. Mais l’interpénétration actuelle de l’oppression de genre avec la domination de classe est similaire à ce qui s’est passé avec l’oppression raciale.

En fin de compte, la suprématie masculine, tout comme la suprématie blanche, est maintenue (tolérée sinon encouragée) par la classe dirigeante, car elle fait partie intégrante de la culture qui soutient le capital et l’empire. Un régime politique qui condamne un grand nombre de personnes à la pauvreté et/ou aux bombardements et/ou à l’occupation militaire nécessite une légitimation institutionnelle et culturelle — manifestée par l’entrainement militaire, la propagande de droite et une tendance persistance à faire soi-même justice — qui correspond parfaitement à l’impulsion d’agressivité qui a toujours fait partie intégrante de la suprématie masculine [21].

De même, la résistance à la suprématie masculine et blanche est aussi inhérente au développement d’une culture de libération. L’échiquier sur lequel une telle culture révolutionnaire peut se déployer, cependant, ne peut exclure ceux qui sont supposés, à tort, bénéficier de hiérarchies par association : dans un cas, les hommes ; dans l’autre, les Blancs. Encore une fois, cela devrait aller de soi. Mais, si l’échiquier en question doit avoir ce caractère (d’être ouvert, en particulier, à toutes celles et ceux qui ne sont pas liés aux priorités capitalistes), il doit aller au-delà de l’opposition binaire entre genres ou « races », puisque chacune de ces oppositions attribue un rôle dominant socialement assigné à l’un de ses deux pôles (les Blancs sur les « autres » ; les hommes hétérosexuels sur les « autres »).

Ici, nous devons à nouveau aborder la manière dont la hiérarchie de classe diffère des hiérarchies qui apparaissent au sein des diverses identités particulières. Dans toute polarité autre que celle de la classe, il est logique de chercher à se réconcilier, car rien dans la nature originelle de l’une ou l’autre partie ne la rend intrinsèquement dominante ou subordonnée. On peut conserver ses attributs biologiques ou culturels hérités tout en se débarrassant du statut de pouvoir ou d’impuissance qui leur était attaché. Les caractéristiques identitaires non liées à la classe n’impliquent donc rien en termes de pouvoir [22]. Mais ce n’est pas le cas des attributs de classe. Même une classe « moyenne » n’existe en tant que telle qu’en référence à l’existence simultanée d’une classe dominante et d’une classe dominée [23]. Cette polarité est ce qui détermine l’existence même de la catégorie de classe.

La seule façon de mettre fin à la domination de classe est de dissoudre la classe qui domine. Rien ne suggère que cette classe se dissoudra d’elle-même. Les membres individuels peuvent répudier leur affiliation à cette classe, mais pour que cette classe dans son ensemble soit dissoute, ses membres les plus intransigeants doivent être dépouillés de leur pouvoir. C’est ce que la notion éclectique de multiples lignes d’oppression mises sur un pied d’égalité ne parvient pas à reconnaître.

On peut mettre fin à la suprématie des Blancs, mais il y aura toujours des différences génétiques dans les caractéristiques physiques, y compris la couleur de la peau. On peut mettre fin à la suprématie masculine, mais il y aura toujours des traits masculins et féminins biologiquement fondés, quelles que soient les combinaisons. En revanche, pour mettre fin à la domination de classe, celle des détenteurs de grandes propriétés devra disparaître. Les propriétaires seront séparés de leur capital et vivront comme les autres êtres humains. La réconciliation peut avoir lieu entre les individus mais pas entre les classes antagonistes. L’unité n’est concevable que lorsque le pôle dominant a été supprimé de la polarité de classes, et que la polarité elle-même a disparu.

Souligner le caractère central des relations de classe n’est en rien négliger l’importance de toutes les formes particulières d’oppression. Cela ne signifie pas non plus que l’attention portée par les partis de gauche à ces formes d’oppression a été historiquement suffisante. Les revendications des nouveaux mouvements sociaux étaient tout à fait légitimes. De plus, certains groupes ont pu s’organiser autour de ces revendications plus efficacement que la gauche ne l’avait fait, ayant souvent (comme les Black Panthers) une compréhension radicale du pouvoir de classe. Ce qui ne s’est pas développé, cependant, c’est un mouvement global rassemblant tous les groupes opprimés.

La classe travailleuse est non seulement majoritaire dans l’ensemble de la population, mais aussi dans les différents groupes de population non spécifiques à une classe. Dans chaque cas, le fait d’appartenir à la classe travailleuse s’ajoute à tout autre désavantage. En même temps, une grande majorité de la classe travailleuse appartient à au moins une des populations opprimées. Et la classe travailleuse dans son ensemble, y compris la minorité en son sein qui n’est pas affectée par d’autres relations d’oppression (c’est-à-dire les hommes blancs hétérosexuels), est affaiblie par le manque d’unité produit par ces relations. Quant à la classe moyenne, ses couche précaires sont de plus en plus soumises à une pression à la baisse, et ont de moins en moins de raisons de considérer leurs propres intérêts comme différents de ceux de la classe travailleuse.

La théorie académique de l’intersectionnalité ne tient compte d’aucun de ces facteurs structurels. Au lieu de cela, elle traite la classe à laquelle appartient un individu essentiellement comme une caractéristique culturelle personnelle dans le sens de l’appartenance à un groupe identitaire [24]. Par ailleurs, la crise environnementale favorise également la convergence des intérêts populaires. L’assaut du capital sur l’écosphère se nourrit de la même culture de domination qui génère les diverses formes d’oppression évoquées. La menace d’effondrement écologique souligne l’urgence d’unir l’écrasante majorité des gens pour réorganiser à la fois notre façon de vivre ensemble et notre métabolisme avec le monde naturel. Mais cela ne peut se faire sans lever l’obstacle colossal que le pouvoir du capital oppose à de telles démarches.

* Cet article, daté du 12 août 2021, est paru en français sur le site Lavamedia. Nous en avons révisé la traduction. Il s’agit de la version révisée et abrégée d’un texte déjà paru dans New Political Science 37:4 (2015) — numéro spécial sur l’intersectionnalité (éd. Jocelyn Boryczka et Jennifer Leigh Disney) — et comme chapitre 8 du livre de Victor Wallis, Red-Green Revolution : The Politics and Technology of Ecosocialism, Toronto : Political Animal Press, 2018.

Victor Wallis est professeur émérite de sciences politiques au Berklee College of Music (Boston, États-Unis). Il a été pendant vingt ans le rédacteur en chef de Socialism and Democracy. Il est notamment l’auteur de Democracy Denied : Five Lectures on U.S. Politics, Africa World Press, 2019, et Socialist Practice : Histories and Theories, Palgrave Macmillan, 2020.